1950年春,北京功德林战犯管理所的菜地里,两位特殊的身影正摇摇晃晃抬着粪筐。

左边是原国民党天津警备司令陈长捷,右肩已被扁担压得红肿;右边是东北剿总副总司令杜聿明,因不善体力劳动而佝偻着腰。

粪水溅到将校呢裤上时,远处传来沈醉的笑声:“两位司令合作,真乃‘宝一对’!”

谁曾想,这段荒诞场景竟成为两位国民党悍将思想蜕变的起点——一本《资本论》的批注,一筐粪的重量,最终压碎了他们半生的执念。

天津城破后的困惑:陈长捷为何买《资本论》?

1949年1月15日,天津城防司令陈长捷在地堡被俘时,口袋还揣着傅作义“坚守待援”的电报。当他得知北平和平解放的消息后,在战俘营捶墙痛哭:“傅长官误我!”这位保定军校七期的高材生,开始用军事复盘思维审视失败根源。

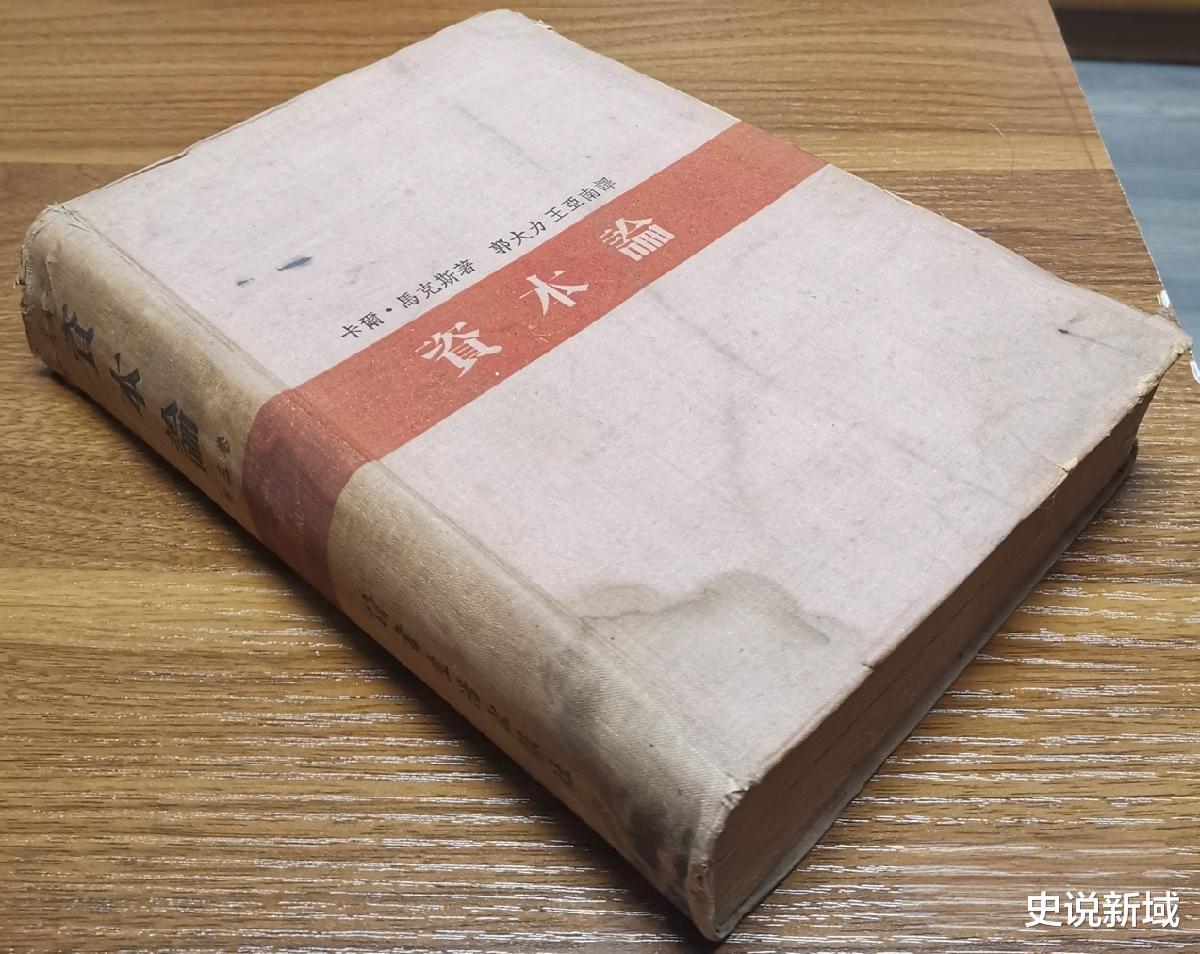

管理所图书室里,陈长捷的目光锁定《资本论》。他用每月2元津贴购得三卷本,在扉页写下:“解此天书,方知败因。”战犯文强曾回忆,陈长捷常在煤油灯下勾画至深夜,书页间密密麻麻的批注竟有万余字。当读到“资本来到世间,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”时,他在旁批道:“蒋宋孔陈四大家族,恰为此语注脚。”

抬粪扁担上的将星:劳动改造中的身份重构

功德林的菜园成为特殊课堂。陈长捷与杜聿明组成的“抬粪二人组”,堪称战俘营最具戏剧性的画面:前者因常年伏案肩不能挑,后者因不擅长劳作步履蹒跚。某日粪筐倾覆,杜聿明叹道:“昔统雄兵百万,今担粪桶亦难!”陈长捷却从《资本论》中找到理论支撑:“劳动创造价值,你我正在创造新生价值。”

这种转变并非偶然。管理人员发现,陈长捷在劳动间隙常给战犯讲解剩余价值理论。他用战例类比:“天津守军13万,却要养活30万官僚,正如资本家剥削工人。”杜聿明起初嗤之以鼻,却在某次插秧时突然醒悟:“我们在东北抓壮丁,不正是劳动力剥削?”

从执迷到觉醒:两个战犯的思想长征

陈长捷的转变充满知识分子的执着。他写信给儿子:“读《资本论》方知,国民党败于生产关系桎梏。”甚至用数学公式推演天津战役:

国军战斗力 = 武器装备 × 战术素养 × 民心系数(1.5 × 0.8 × 0.3 = 0.36)

共军战斗力 = 0.8 × 1.2 × 1.5 = 1.44

这种量化分析令管教干部惊叹。而杜聿明的转变更具实践性,他在悔过书中写道:“淮海战役时强征民粮,恰如马克思所言‘原始积累的暴力性’。”

特赦背后的历史逻辑:思想改造的胜利

1959年首批特赦名单公布时,杜聿明、陈聿捷分列第一、第三位。周恩来在接见时说:“你们用扁担挑走了旧思想,用钢笔写下了新认知。”陈长捷被分配到上海任文史专员,杜聿明进入全国政协,两人的命运转折印证着共产党改造政策的成功。

耐人寻味的是,陈长捷将珍藏的《资本论》赠予管理所,扉页添上新批注:“阶级斗争非仇怨之争,乃历史必然之浪涌。”

杜聿明晚年著书时,专门用一章讲述抬粪经历:“那担粪筐比坦克更重,因为它承载着阶级觉悟。”

历史的镜鉴:战犯改造的现代启示

2007年解密的功德林档案显示,陈长捷的《资本论》批注本现存中央档案馆,内有用红蓝铅笔标记的378处笔记。其中在“暴力是每一个孕育新社会的旧社会的助产婆”旁,他写道:“天津炮火,实为新中国之产-痛。”

杜聿明1981年逝世前,叮嘱子女将他的扁担捐赠军事博物馆。这根磨得发亮的竹扁担,与陈长捷的《资本论》批注本,共同陈列在“解放战争纪念馆”的展柜中——它们不仅是个人命运的见证,更是历史洪流中思想力量的确证。

《杜聿明回忆录》(中国文史出版社)《国民党战犯改造纪实》(群众出版社)《解放战争中的天津战役》(天津人民出版社)《马克思主义在中国》(中央编译出版社)《功德林战犯管理所档案》(中央档案馆藏)《陈长捷家书集》(上海档案馆藏)《中国共产党改造战犯政策研究》(中共党史出版社)《军事统帅与哲学思维》(解放军出版社)