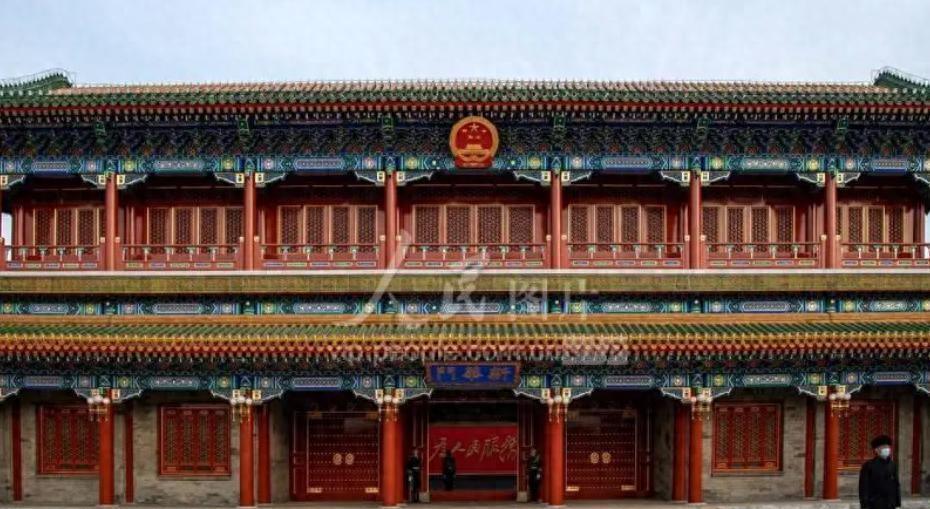

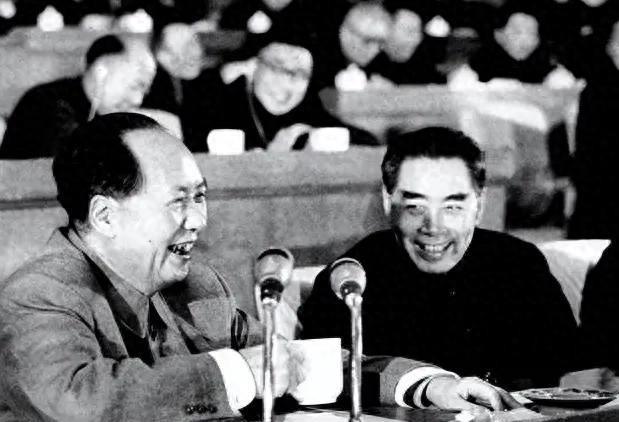

1968年12月6日,国家总理周恩来同志正在接待外宾,却突然终止会谈,走到门外失声痛哭。 前一天的凌晨,北京西郊的玉米地里,刺骨的寒风卷着烧焦的气味,一架伊尔-14客机的残骸散落一地。 在搜救人员昏暗的灯光下,一个几乎无法解释的画面出现了:两具已经碳化的遗体,以一种决绝的姿态紧紧地抱在一起,在烈火中凝固成了一尊雕塑。 他们是谁?在飞机失控坠毁那短短的十秒钟里,他们经历了什么,又为何要做出如此选择? 当人们怀着敬畏与不解,用尽力气将他们分开时,答案揭晓了。一个厚实的皮质公文包,被他们用胸膛和生命构筑的血肉屏障保护着,除了边角有些许熏黑,几乎完好无损。 这个用血肉铸成最后保险柜的人叫郭永怀。而他拼死守护的,是当时中国最顶级的国家机密,一份关乎热核导弹成败的关键试验数据。这就是周总理失声痛哭的原因。 他痛哭的,不只是一位天才科学家的逝去,也是因为他比任何人都清楚,为了让郭永怀这样的人能回到祖国,为了他们能安心搞科研,新中国付出了怎样的努力。 他也比任何人都清楚,郭永怀守护的那份文件,对于一个在核讹诈阴云下艰难求生的国家,究竟意味着什么。 郭永怀本可以在美国安度一生。他是世界力学大师冯·卡门的弟子,康奈尔大学航空研究院的奠基人之一,年纪轻轻就已是蜚声国际的终身教授。 他的研究成果,至今仍被冠以PLK方法写在世界各国的教科书里。 但他的心始终朝向东方。当新中国成立的消息传到大洋彼岸,他和师兄钱学森便约定,一有机会,立刻回国。这条回家路,他走了整整八年。 面对美国当局的百般阻挠,他在一次告别宴会上,将自己十余年来尚未公开发表的研究手稿,一叠一叠,亲手投进了火盆。 他烧掉的是他在美国安身立命的资本,是价值连城的学术财富,但他烧不掉的是刻进脑海里的知识和一颗滚烫的报国之心。他对妻子李佩说:“没关系,知识都在我的脑袋里。” 回国后,他的人生轨迹彻底改变。他脱下西装,扎进戈壁,从一位世界顶级的理论物理学家,变成了一位在风沙中隐姓埋名的国防建设者。 在那个一穷二白的年代,苏联专家撤走,技术封锁严密,中国的核武器研制陷入绝境。郭永怀临危受命,与王淦昌、彭桓武一起,成为了中国核武器事业最初的三大支柱。 他负责原子弹的力学和工程领导工作,还同时肩负着导弹和人造卫星的研制重任,是23位两弹一星元勋中,唯一一位在这三个领域都作出卓越贡献的科学家。 在青海的高原基地,他带着年轻人在零下几十度的帐篷里,用算盘和计算尺攻克了原子弹引爆方式等一系列核心难题。 这位能解开宇宙奥秘的科学家,却因为常年奔波,连远在内蒙古插队的女儿穿多大码的鞋都不知道,成了他心中永远的遗憾。他把所有的时间和精力都燃烧给了这个国家。 1968年12月,当那份关键数据终于在试验中取得突破时,他迫不及待地要赶回北京。同事劝他天寒地冻,又是夜航,不安全,等一等。他却说:“数据等不得,国家等不得。” 于是,便有了那悲壮的一幕。在那生死攸关的十秒里,他与警卫员牟方东没有丝毫犹豫,用身体完成了对国家使命的最后一次守护。 在他牺牲22天后,中国第一枚热核导弹试验圆满成功。那份浸染着他体温与鲜血的数据,化作了共和国上空最耀眼的蘑菇云,向世界宣告了一个民族不屈的意志。 许多年后,一颗小行星被命名为郭永怀星。 信息来源:北京日报.得知他殉职的消息,周总理罕见地临时中止接见外宾

评论列表