1979年,贺子珍终于重回北京,与毛主席拍下最后一张“合照”

要问毛主席的四段婚姻哪一段最令人感到遗憾,无疑是与贺子珍相处的那段时光。从1928年到1937年,贺子珍陪伴毛主席的九年时间基本覆盖了他人生的低谷期,毛主席晚年时曾评价贺子珍:“她是对我最好的一个女人。”

贺子珍为毛主席生下了五个孩子,再加上长征期间受过伤,贺子珍的身体遭到了严重透支。红军抵达延安后,她已经不能再胜任高强度的工作。

为了重新找回那个意气风发的自己,贺子珍决定前往上海治疗旧伤,于是1937年离开了延安,计划从西安搭乘飞机前往上海。

然而,计划赶不上变化,淞沪会战的爆发导致贺子珍滞留在了八路军驻西安办事处。1938年,迫切希望接受治疗的贺子珍前往了苏联,没想到这一去竟直接断送了自己的婚姻。

两人下一次见面,已经是22年之后,更是在1979年才完成最后一次“合影”。

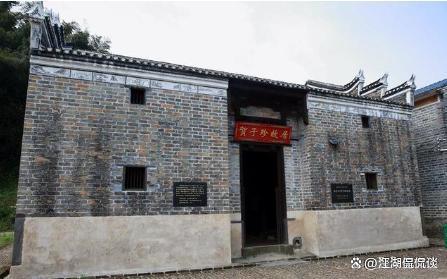

贺子珍之所以坚决要离开延安,原因是多方面的。贺子珍出生于江西永新,父亲贺焕文是当地小有名气的乡绅,文化水平比较高。

虽说出生于晚清封建社会,但贺焕文并不算是个传统的家长,即便贺子珍是女孩,依然十分重视她的教育,甚至还会给她灌输带有女权主义性质的观念。

贺子珍年龄很小的时候,父亲就经常给他讲花木兰的故事,所以她从小就坚信“谁说女子不如男”。

在哥哥贺敏学的影响下,贺子珍逐渐走上了革命道路,并在1925年加入共青团。1926年9月,贺敏学跟随北伐大军杀回永新,一举歼灭了驻守在永新的孙传芳部。贺子珍参加了群众游行,迎接北伐大军入城。

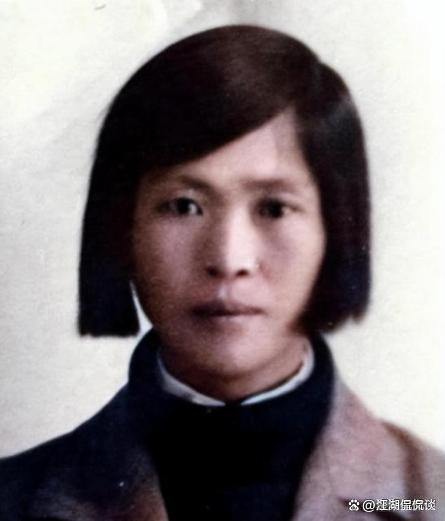

看见哥哥一身戎装的潇洒气质,贺子珍仿佛看到了自己人生的方向,她回到家后拿起剪刀,将一头乌黑的头发剪掉,成为了永新农民自卫队的一员。

当时贺敏学是自卫队的副总指挥,贺子珍对哥哥腰间的驳壳枪产生了浓厚的兴趣,于是她缠着贺敏学让他教自己打枪。

贺子珍的悟性很高,在贺敏学的指导下,不仅枪法神准,对枪支的结构更是了如指掌。当时农民自卫队装备匮乏,未满二十岁的贺子珍却经常在腰间挎着两把手枪,由此可见她的战斗力有多么强悍。

大革命失败后,贺子珍参加了永新暴动,国民党第824团在团长祝容枝的带领下向起义军发起反攻。贺子珍拔出双枪,弹无虚发,沉重打击了敌人的嚣张气焰,同志们都亲切的称其为“双枪女将”。

由于敌我力量差距悬殊,起义军不得不前往井冈山投靠袁文才和王佐,得知贺子珍的英勇事迹后,王佐佩服的五体投地,当即将自己的配枪送给她当见面礼。

井冈山时期的贺子珍聪明能干,大家从来不把她当做是女孩,每当工作中遇到困难时,总会想到“贺大姐”。贺子珍的这种坚强自立的性格深深的吸引了之后来到井冈山的毛主席,两人在袁文才的牵线下结为夫妻。

通过贺子珍年轻时的这些经历就可以推测,她绝不是那种封建社会下逆来顺受的传统女性,从小养成的倔强性格让她赢得了一片赞扬。

然而,这种性格其实也是一把“双刃剑”,它能让贺子珍成为一个合格的女战士,但却不能使其在婚姻道路上走的更远。

红军抵达延安后,贺子珍不甘心继续当毛主席的秘书,一直希望独立开展工作。但毛主席考虑到她在长征中受过重伤,出于关怀,所以让她从事相对轻松的秘书工作。

贺子珍并没有理解毛主席的这番好意,反而觉得这是对她的轻视,作为一个坚定的女权主义者,贺子珍岂能受的了这种“委屈”?

然而,贺子珍的身体状况已经不足以承担更高强度的工作,但她并不想承认这一现实,越是急于表现自己,越是深深的体会到挫败感。所以贺子珍才下定决心,一定要将自己的旧伤治好。

除了接受治疗之外,接受更高程度的教育也是她决心要前往苏联的原因。贺子珍出生于一个知识分子家庭,童年时期她的文化程度的确是出类拔萃,但后来因为参加革命,并没有持续“充电”,所以到了延安时期,她的文化程度已经不足以胜任更高职务了。

延安根据地建立之后,许多爱国知识分子涌入延安,与这些接受过高等教育的青年才俊相比,贺子珍的文化程度的确是自身的一大短板,对于革命者必学的马列哲学,贺子珍并没有更深的理解。

性格好强的贺子珍岂能甘心落后他人,于是他主动申请进入了“抗大”继续学习,但由于身体原因,学业被迫荒废。能够系统性的研读马列哲学一直都是她的梦想。

除了接受治疗和提高文化水平之外,贺子珍执意前往苏联的主要原因是与毛主席的感情产生了裂痕。

由于延安时期毛主席基本已经确立的党内的领导地位,这也意味着他肩负着更高的责任,作为中国革命的掌舵人,他每天需要处理的公务多如牛毛,自然也就占用了和贺子珍相处的时间。

两人之间原本就存在很大误解,再加上缺乏沟通,贺子珍经常因为一些鸡毛蒜皮的小事与毛主席吵架,于是贺子珍决定离开延安,多年之后以一个全新的姿态回到革命队伍中来。

其实贺子珍的性格和毛主席有点相似,深沉刚毅,坚定执着。大家都明白两人的性格要互补,婚姻才能长久,贺子珍和毛主席这种性格,或许更适合成为同一战壕里的战友。

早在中央苏区时期,贺子珍就曾和毛主席有过争吵,毛主席事后诙谐的说:“我们两个人,一个是铁,一个是钢,谁都不让谁,钢铁相碰响个叮当。”

1937年,贺子珍不顾毛主席的劝阻,坚决要前往上海将自己体内残留的弹片取出。由于离开延安前,贺子珍刚刚因为一些误会与毛主席大吵一架,临行前主动向毛主席提出了离婚。

毛主席的警卫员极力劝阻,希望她不要意气用事,但正在气头上的贺子珍哪里听得进他们说的话,随手拿出一张纸,用钢笔写下了“从此诀别”四个大字,钢笔几乎都快把纸划破了。

由于当时毛主席正在参加洛川会议,所以没能当面劝阻贺子珍,后来毛主席谈到此事时还感到非常遗憾:“子珍执意要离开,我有百分之五十的责任。”

当毛主席看到贺子珍留下的诀别信时,依然没有放弃。在得知贺子珍已经抵达了西安之后,毛主席亲自打电话给在西安主持工作的林伯渠,委托他劝说贺子珍回延安。

后来淞沪会战爆发,上海去不成了,贺子珍便有了前往苏联的想法。当时前往苏联需要经过兰州、迪化等地,每到一个地点,毛主席都会与当地的干部联系,委托他们劝贺子珍回心转意。

钱希均、谢觉哉、王定国、陈正人、彭儒等人轮番上阵,但均以失败告终,贺子珍是铁了心要走。

谢觉哉当时在党内资历很深,人们都称他为“延安五老”,他亲自来贺子珍的住处劝说:“你与润之快十年的夫妻了,有什么解不开的结呢?夫妻之间吵架是难免的,说开了不就好了。”

贺子珍对谢觉哉毕恭毕敬,但提到“返回延安”时,态度却很坚决,只有两个字“不回”。谢觉哉晚年回忆这件事时依然追悔莫及:“要知道后来事情搞成了这个样子,我说什么也不让她离开。”

钱希均作为贺子珍的挚友,站在女人的角度说:“延安的女青年那么多,她们专找长征时期的干部,你就不怕走了之后,有人去找他?”

贺子珍则说:“他爱我,我走到天涯海角他也爱我。他要不爱我,我天天在他身边,他也不爱。”由此可见,贺子珍还是没有意识到异地恋意味着什么。

在贺子珍动身去苏联前,毛主席也在极力争取。当时正是冬天,每当有干部去西安,毛主席都会托他带去一张棉被:“帮我把这个给子珍送去,别让她冻着。”

为了能够挽回贺子珍,毛主席给她写了无数封信,但是这些信最终全部石沉大海,贺子珍均没有理会。

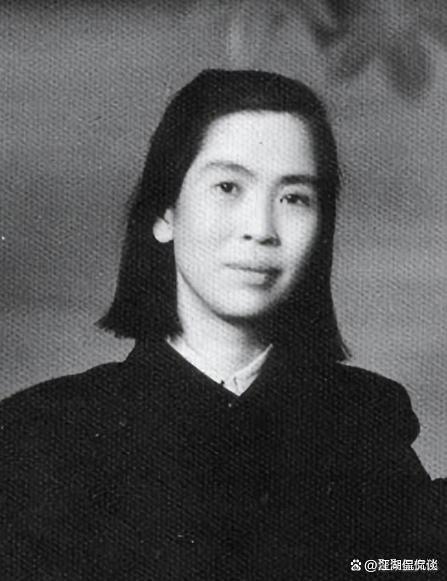

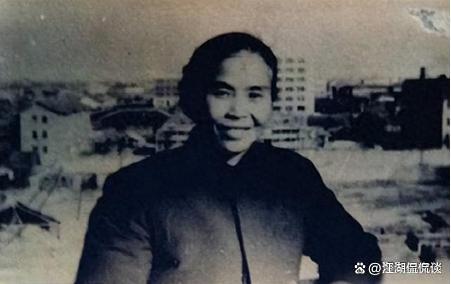

贺子珍经由迪化,来到了红色圣地莫斯科,经过一段时间的冷静后,她逐渐意识到了自己当初的任性,于是主动给毛主席寄去了自己在苏联生活的一些照片,想要挽回这段感情。

但收到毛主席的回信后,她却感到无比失落,毛主席在信中说道:“子珍同志,你的照片我已经收到了。我一切都好,勿念。以后我们就是同事了。”

贺子珍无论如何也没有想到,延安一别,竟然直接断送了自己的婚姻。只可惜天下买不到“后悔药”,她仿佛感觉自己被世界抛弃了。

直到新中国成立后,贺子珍依然对当年自己的决定后悔不已。虽说这段婚姻结束了,但她依然难以忘记和毛主席相处的日子。由于自己的特殊身份,她一直没能去北京与毛主席见面。

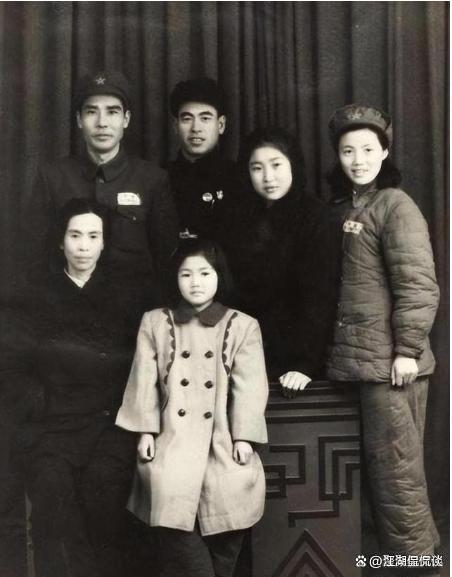

三、最后的“合影”1947年回国之后,贺子珍与李敏一直在哈尔滨生活,新中国成立前夕,母女二人满心欢喜的登上了前往北京的火车,但火车行驶至天津市,却被康生派人拦下,贺子珍只能继续南下,去上海投奔哥哥贺敏学。

来到上海后,贺子珍主动向上海市长陈毅提出:“希望能够为组织做点什么。”经过华东局同意,贺子珍担任杭州市妇联主任,从此开始了新的生活。

虽说开始了新的生活,但贺子珍一直非常想念毛主席,好在每逢假期,李敏都会来看望自己。李敏经常充当毛主席和贺子珍的信使,毛主席也十分关心贺子珍的生活,经常委托李敏给她带去一些稿费。

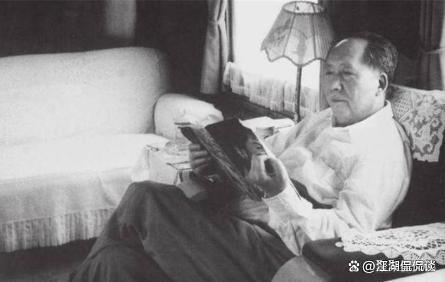

两人虽说有书信往来,但受形势所迫,始终未能见面。贺子珍一直把这一愿望藏在心底,每当想念毛主席时,她都会拿出以往的照片,仔细端详。

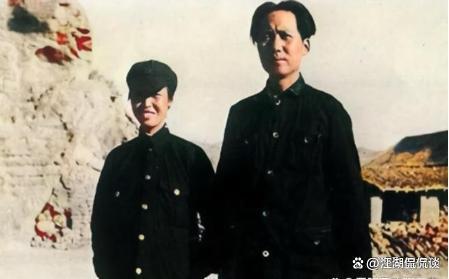

后来贺子珍因为身体原因,搬到了南昌居住,1959年庐山会议召开,毛主席时隔22年再次与贺子珍见面,两人谈话共计两个小时,至于说了些什么,无从得知。

但不难看出,贺子珍离开那栋别墅时表情凝重,心情十分复杂,这也成为了两人最后一次见面。

1976年9月9日,贺子珍在收音机中得知毛主席已经病逝,她痛哭流涕,病情进一步加重。她非常希望能够去北京参加毛主席的追悼会,但当时这一请求并未被批准。

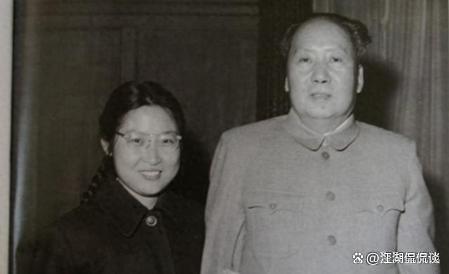

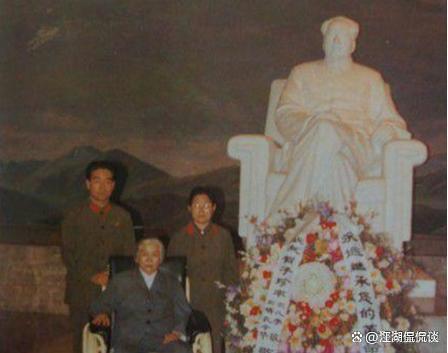

1979年,贺子珍的当选为全国政协委员。于是她提出了最后一个愿望:“去毛主席纪念堂瞻仰毛主席的遗容。”

邓小平亲自批示:“同意!”9月的一天,贺子珍在李敏和孔令华的陪同下来到了毛主席纪念堂,进入前她被告知保持庄严肃穆,不能发出声音。

当看到毛主席的遗体时,贺子珍全程用手帕掩面,泪水情不自禁的流了下来。此时她仿佛回忆起了井冈山时期与毛主席刚刚相识时的场景。

即将离开时,三人在毛主席的汉白玉雕像前合了一张影,这也成为了贺子珍与毛主席最后的“合影”。

1984年4月19日,贺子珍在上海病逝,邓小平说:“贺子珍同志的骨灰放在八宝山革命公墓一室,所有中央领导都要送花圈。”值得一提的是,同在一室的还有朱德、彭德怀、董必武、陈毅、陈赓、廖承志等,邓小平把贺子珍安放在一室,足以说明对她的重视。

25日,贺子珍的遗体告别仪式在上海市龙华革命公墓举行,贺子珍的遗体被鲜红的党旗覆盖,看着她慈祥的面容,人们似乎已经忘记了她与毛主席的爱情故事,因为与她伟大的革命生涯相比,那段故事显得微不足道。

当天下午,贺子珍的骨灰被专机送往了北京,李敏亲将母亲的骨灰盒摆放在了一室,她将永远受到晚辈们的敬仰。

结语贺子珍将自己的一生都奉献给了革命事业,她陪伴毛主席度过了最艰难的时期,革命胜利后她又独自一个人承受孤独与寂寞。

虽说她错误的选择离开了毛主席,但两人始终互相牵挂,这段爱情轰轰烈烈,但却充满了遗憾。