柴云振

柴云正后改名为柴云振,出生于四川岳池的一个贫困农家。1947年,在国民党军的一次征兵行动中,他因其健壮的体魄被强制招入军队。尽管在军中,柴云振并没有忘记他对共产党的认知与尊重,他心中明白,共产党才是真正代表人民的力量。

在国民党军队中,他目睹了诸多贪腐和虐待普通士兵的行为,这进一步加深了他对共产党的好感。因此每当与共产党领导的解放军交战时,柴云振总是尽可能避免前线作战,有时甚至故意开空枪,以减少对对方的伤害。

随着国民党军势力的日益衰败,柴云振开始担忧自己的未来。他思考着自己的出路,深知作为国民党的一员,未来只有两条路——要么被俘,要么无家可归。他内心斗争着,寻找转机。

柴云振

机会来临时,正是在解放军的淮海战役期间。国民党军队遭遇连连败退,士气低落,物资短缺,军心涣散。冬天的严寒和食物的缺乏让士兵们处境更加凄惨。柴云振所在的部队被解放军包围,而解放军用人性的呼喊和满载馒头的车辆,向困苦的国民党士兵展示了不同的选择。

解放军的政治工作人员在前线高喊:“为何同胞要相残?国民党连基本的食物都不提供,你们为何还要为他们卖命?” 这些话语深入人心,许多国民党士兵开始投降。见到馒头和温暖的待遇,柴云振和他的同袍们纷纷放下武器,选择了投诚。

在被安置好后,解放军给予了他们选择的自由:留下或回家。柴云振坚定地加入了解放军,成为15军45师的一员。他的第一个任务是参加渡江战役,作为先遣队的一部分。在这场关键战役中,柴云振展现出了非凡的勇气和战斗技能,迅速从一名普通战士成长为班长,他的领导能力和战场上的英勇表现赢得了战友们的尊重和信任。

柴云振

新中国成立后,柴云振见证了新纪元的开启,他加入了共产党决定与党共进退。随后不久,朝鲜战争爆发,他随部队奔赴前线。在朝鲜的战场上,他体验到了战争的残酷,感受到了生理和心理的双重极限。

相比解放战争期间的战斗,抗美援朝的战事更加凶险。柴云振此时已晋升为八连七班的班长,在1951年朴达峰的晨曦还未彻底破晓,美军的第25师联合加拿大第25旅,在先进武器的支持下,突袭了这个战略要地。敌军选择这里是因为其地形的战略价值,这使得朴达峰成为了他们的必争之地。

当时承担阻击任务的志愿军45师134团,面临的是持续的激战与巨大的压力。经过连续五天五夜的苦战,双方伤亡惨重,敌军正逼近三营的前线。在这紧要关头,营长武尚志做出了决定,将剩余的部队全部编入第二梯队,誓在此地阻止敌军前进。

柴云振

此时柴云振作为七班班长,接到命令,带领仅剩的9名战士堵截敌军的进攻。柴云振和他的队伍迅速行动,他们成功夺回两个关键山头,而且连续抵挡了敌人的多轮强攻。

到了战斗的第七天,激烈的交火几乎耗尽了所有资源,柴云振发现自己是2号山头最后的防守者。即便孤军奋战,他并未放弃。利用战斗间歇,他悄悄接近敌军尸体搜索武器,幸运地发现了几支加拿大制造的冲锋枪和大量手榴弹。武装到牙齿后,柴云振准备迎接敌人的下一波攻击。

未等他有足够的休息,敌方组织了一支敢死队的强攻。面对这种绝境,柴云振展现了非凡的冷静和勇气。他熟练地操作着机枪和冲锋枪,充分利用地形优势,将一捆捆手榴弹投向敌人。

战斗达到白热化阶段,柴云振的弹药几近耗尽,他只剩下一把刺刀。他深吸一口气,冲向最前线,与敌人展开了殊死肉搏战。随着战斗的继续,他逐渐失去了感觉,只知道不断地挥动刺刀。

在一次冲锋中,柴云振感到腹部一阵剧痛,低头一看,敌人的刺刀已穿透他的防护,血液染红了泥土。战斗终于告一段落,增援部队赶到,守住了阵地。战斗过后,昏迷不醒的他被同伴紧急救护,孙鸿法在战火中将他背离前线,送往了后方的野战医院。

醒来时,柴云正发现自己躺在国内的一家医院,四周安静而陌生。头重脚轻,全身无力,他初一时刻不能理解自己怎会从战场来到这里。医生向他解释,他在前线不幸昏迷,经过紧急救治被安全撤回。在朴达峰的战役中,柴云正凭借带领班兵连续攻克三座要点,为部队撤退赢得了宝贵时间,被授予一级战斗英雄的荣誉。

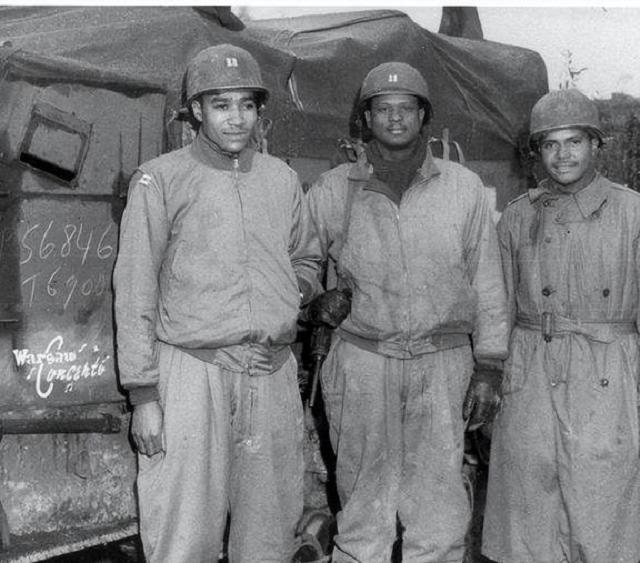

美国大兵

由于伤势严重,柴云正在医院中昏迷数周,对于被授予荣誉一事毫不知情。康复之后,他被空运回国内的包头市人民医院继续治疗。在医院中除了偶尔的头痛,柴云正未感受到其他较大不适。

治疗结束后,柴云正考虑到自身状况和对国家的负担,决定不返回部队。他携带着国家发放的80元钱和1000斤大米的补助,回到四川的家中。他对这样的安排感到满足,甚至觉得自己比当地的地主还要富裕。

到家后,柴云正到当地民政局办理了伤残军人的证明,决定从此告别军旅生涯,专心务农。尽管他对种田一窍不通,但凭借过人的观察力和学习能力,很快就掌握了农业的要领,并逐渐赢得了村里人的尊重和信任。凭借这份信任,他后来被选为生产队队长,甚至在更后来担任了公社的干部。

抗美援朝

尽管柴云正在战场上有过卓越表现,他却很少谈论自己的过往,总是谦虚地说自己不过是做了应该做的事。他经常强调:“我不是什么英雄。真正的英雄都没能回来。”

1980年代初,朝鲜领导人金日成访问中国,向中国领导人提起了想要见到柴云振的愿望。这时柴云振正埋头农田之中,不知道有来自远方的尊贵客人在寻找他。得知这一情况后,邓小平下达了坚定的指示:不惜一切代价,也要找到柴云振。这一决定让寻找工作进入了新的阶段。

在1984年9月,柴云振的儿子柴兵荣在《四川日报》上偶然发现了一则寻人启事。这则启事描述的人与他父亲的过往惊人相似,这激起了他的好奇心。尽管柴云振自己对此不感兴奋,认为自己只是一个普通的退役老兵。

图片来源于网络

在家人和村里人的鼓励下,柴云振最终决定亲自去了解情况。他写了一封信给寻人启事中的联系单位,详细叙述了自己的过往。不久,部队派来两名官员前来调查,他们拍摄了柴云振的照片,并让曾经的首长和战友进行了辨认。

结果证实了他就是那位失散多年的英雄。原来,因为登记时的一次听错,他的名字从“柴云正”误写为了“柴云振”。战争中名字被误记是常有的事,他在部队的文件上的名字也曾被登记为“柴云阵”和“柴云政”。

部队随即安排柴云振前往湖北的驻地,进行最终的确认。在一次聚集所有旧部队成员的大会上,柴云振一一认出了每一位老战友和首长,情感澎湃地流下了眼泪。他逐一向大家讲述了自己当年的战斗经历,每个细节都生动感人。

军队

面对老首长秦基伟,柴云振行了一个规范的军礼,并报告说:“报告军长,战士柴云正前来报道!”这一幕感动了所有人,场面充满了深情和泪水。部队最终确认柴云振的身份,举行了一场特殊的表彰大会。在这里柴云振被正式更名为“柴云振”,还被授予了他当年应得的荣誉。

部队领导感慨地说:“寻找你我们付出了巨大的努力,三十多年来,我们的人走遍了全国各地,你的英勇事迹,不只是我们记得,连朝鲜人民也一直铭记于心。”

柴云振在接到自己的勋章时,眼中泛泪,他表示:“想不到经过这么多年,我还能得到这样的荣誉。”首长秦基伟则回答:“柴云振,你是我们的英雄,国家永远不会忘记你的贡献。”

柴云振

柴云振虽常见于银幕和报端,却从不沉溺于名利。作为全国人大代表和省政协委员,他不断地为社会奉献着自己的智慧,提交了无数提案,其中许多得到了积极回应与实施,反映了他对民生问题的深切关注。深知传承抗战精神的重要,柴云振用三十年光阴遍访各地,讲述他的战争经历,教育人们珍惜和平,其报告会场场爆满,听众超过三十万。

在四川岳池县,柴云振偶遇了老战友唐万贤,一位因战役负伤、生活困难的老兵。柴云振未曾忘记战场上的兄弟情谊,他主动协助唐万贤改善生活状况,表现出了他的大义和情怀。

尽管年岁已高,柴云振依然活跃在社会公益事业中。面对家人的担心和劝阻,他坚持“只要还能动,就要继续为人民服务”的信念。柴云振在2018年12月26日结束了他传奇的一生,享年93岁。他的逝去让许多人深感悲痛。在他的告别仪式上,数百人排队致敬,军人们以最高礼节送别这位不朽的英雄。

四川日报

在2021年6月29日,柴云振被追授“七一勋章”,以表彰他一生对国家的贡献。这枚勋章由他的儿子柴荣兵代为接受,成为对柴云振英勇一生的国家级认可。