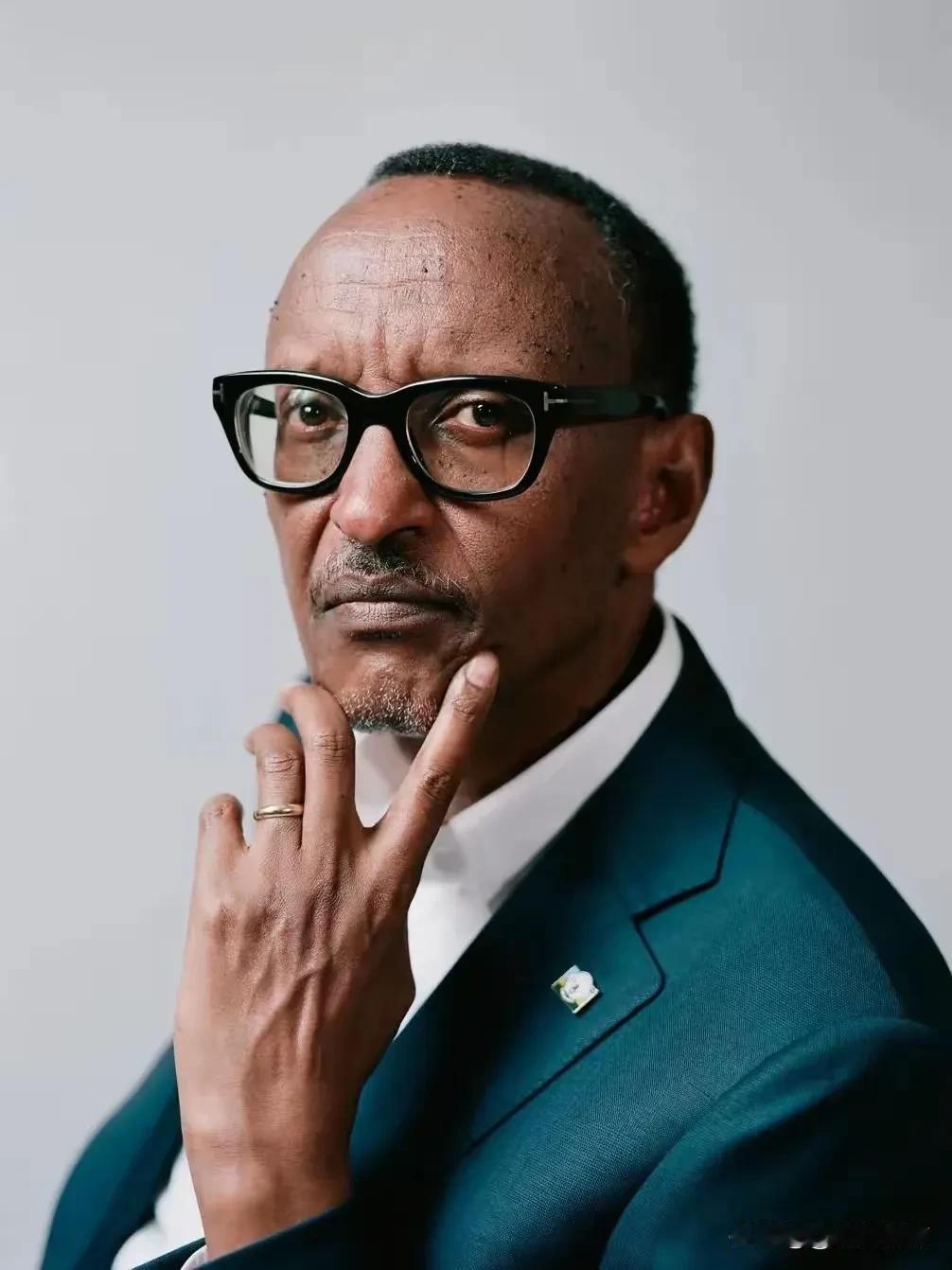

中国小伙闯荡非洲,原来非洲姑娘并非都是黑皮肤,像东非埃塞俄比亚这边的女孩不仅不黑,而且身材高挑,五官精致漂亮,是不是与你印象中的黑人完全不一样? 南苏丹的丁卡人总被说皮肤黑得发亮,这和他们住的地方脱不了干系。 赤道附近紫外线强,深黑的肤色像是自然给的保护罩,当地姑娘出嫁前还会用红泥混着动物牛油涂满身,让皮肤更显油亮,在他们看来,这是健康和生命力的象征。 但往非洲东边走,到了埃塞俄比亚,景象就完全不同了。 不少去那儿闯荡的中国小伙都会念叨,这儿的姑娘刷新了他们对非洲人的认知。 不是印象中那种深黑皮肤,反而多是浅棕或小麦色,身材高挑,脖颈细长,五官立体得像精雕过,乍一看倒有点像中东人。 这背后藏着人种的门道 —— 他们是 “黑白过渡人种”,不是简单的混血。 两万年前,西亚的高加索人迁徙到这儿,和当地族群慢慢融合,基因里既有尼罗特人的特征,又带着高加索人的影子,这才长成了如今的模样。 埃塞俄比亚的地理环境也帮了忙。 东非高原海拔高,气候凉爽,不像西非的热带雨林闷得慌,也没有撒哈拉沙漠的极端干旱,加上离红海近,阿拉伯文化早早渗透进来,方方面面都影响着当地人的样貌和生活习惯。 他们对非洲的认同感挺强,非洲联盟总部就设在首都亚的斯亚贝巴,街头墙上常画着非洲大陆的插画,但要是说他们是黑人,多半会摇头,说自己是白人也不对,他们有自己独特的身份认知。 审美这事儿在非洲也挺有意思。 丁卡人觉得深黑皮肤是太阳神给的 “大地之色”,可埃塞俄比亚的姑娘们,防晒做得比不少东亚女性还细致,大太阳天出门必带遮阳伞,骨子里还是偏爱浅一点的肤色。 这和全球大环境也有关,近几百年欧美在经济、科技上领先,“以白为美” 成了主流,连非洲不少地方的妇女都会用美白护肤品。 不过这两年风向在变,东方国家崛起,欧美的 “政治正确” 又闹得厉害,选个电影角色不好好挑,非要硬凑数,新版《罗密欧与朱丽叶》里的朱丽叶就让人摸不着头脑,巴黎奥运会开幕式更是被吐槽 “群魔乱舞”,说是审美多元,倒更像博眼球。 中非之间的缘分也不少,辽宁的刘桂海退伍后跑船,在肯尼亚的超市里认识了工作人员琳达。 姑娘喜欢中国电视剧,对中国文化着了迷,一来二去就走到了一起。 2008 年跟着刘桂海回沈阳老家时,琳达还担心自己的肤色会被议论,没想到村里人都挺热情,婆婆拉着她的手舍不得放。 后来生了女儿安琪,皮肤接近黄种人,一家人惊喜得不行。 现在夫妻俩开了个英语培训班,琳达教得认真,生源越来越多,在当地扎下了根。 河北小伙小李的故事更有意思,他在天津认识了南非姑娘塔娜,姑娘是苏格兰和法国白人后裔,皮肤白皙,2017 年跟着小李回沧州农村老家时,村民围着看稀奇,直问 “非洲人咋这么白”。 两人 2022 年结婚,没要彩礼,现在在上海定居,去年生了个混血儿子,小李上班,塔娜在家带娃顺便玩抖音,分享儿子的日常,粉丝不少。 还有个中国大叔在埃塞俄比亚的经历挺实在,他看上了当地一个姑娘,姑娘对他印象不错,还盼着能去中国看看。 可姑娘的姐姐不松口,人家在当地开生意,有车有房,觉得大叔没稳定工作,给不了妹妹安稳日子,直接把人请了出去。 姑娘虽舍不得,还是听了姐姐的话,这事儿跟肤色没关系,在哪儿过日子,柴米油盐的底气都重要。 去年网上看到个事儿,江西小伙在埃塞俄比亚修公路,认识了当地帮忙做饭的姑娘阿依达。 姑娘学东西快,小伙教她用微信,她就教小伙说当地话,一来二去有了感情。 今年年初带阿依达回江西老家,村里人看姑娘高挑漂亮,都说小伙有福气。 现在两人打算在县城开个小超市,阿依达学着做当地的米粉,说要让家乡味道和中国味道混在一起。 这么看,非洲的肤色从来不是单一的,就像埃塞俄比亚的姑娘,用自己的样子告诉大家,人的长相藏着地理、历史和基因的密码,没法一概而论。 而那些跨国恋故事,也让人明白,不管皮肤是什么颜色,能把日子过踏实的,终究是真心和努力。 那么你们觉得呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

评论列表