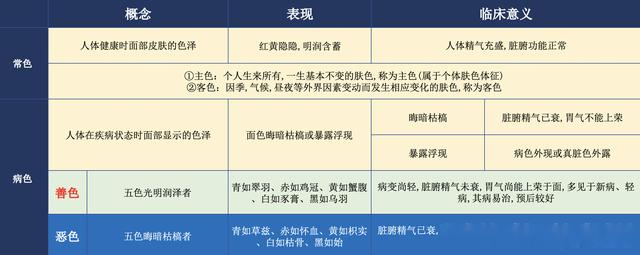

中医的望诊的内容主要包括:观察人的神、色、形、态、舌象、络脉、皮肤、五官九窍等情况以及排泄物、分泌物、分泌物的形、色、质量等,现将望诊分为整体望诊、局部望诊、望舌、望排出物、望小儿指纹等五项叙述。舌诊和面部色诊虽属头面五官,但因舌象、面色反映内脏病变较为准确。实用价值较高。因而形成了面色诊、舌诊两项中医独特的传统诊法。

小王有一个的问题要向谢老师请教,这关系到中医望诊的关键方法,被称为“望色十法”。

小王恭敬地说道:“谢老师,我一直对中医望诊的‘望色十法’非常感兴趣,但对其中的细节还不太了解。您能否为我详细解释一下这十法的原理和应用呢?”

谢老师点点头,温和地笑了笑,将手中的古籍合上,开始解释:“‘望色十法’是清代汪宏在《望诊遵经》中提出的色诊方法,分为浮、沉、清、浊、微、甚、散、泽、夭五个组,分别用以判断疾病的表、里、阴、阳、虚、实、新、久、轻、重。这是我们中医诊断的重要方法之一,它帮助我们观察患者的面色,从而判断疾病的性质和病情的变化。”

他开始一一解释每一法的原理和应用。

“首先是浮沉分表里。浮指颜色浮露,主病在表;沉指面色沉隐,主病在里。这意味着如果患者的面色呈现出浅而明显的红色,那么问题可能在体表。而如果面色显得暗淡,疾病可能深藏在体内。”

小王认真地做着笔记,一边点头示意着继续。

“接下来是清浊别阴阳。清指颜色清明,主病为阳;浊指颜色浊暗,主病为阴。这就是说,面色明亮的话,疾病可能是属于阳性质的,反之,如果面色黯淡,可能是阴性质的。”

小王的眼睛闪烁着兴奋,他继续记录。

“然后是微甚分虚实。微指颜色浅淡,主病为虚;甚指颜色深浓,主病为实。这告诉我们,如果面色浅淡,患者可能有虚弱的情况,而深浓的颜色则可能暗示着实质性问题。”

小王的记笔记的速度越来越快,他迫不及待地想要学到更多。

“接下来是散抟测久近。散指颜色疏散,主新病或久病病邪将解;抟指颜色壅滞,主久病或新病病邪渐聚。这是关于疾病的进展情况的指示,我们可以从面色的变化中了解病情的走势。”

小王的眉头微微皱起,似乎对这一法有些疑惑。他谦虚地问:“谢老师,这个散抟和抟的概念是什么意思呢?”

谢老师微笑着解释道:“散抟就是面色看起来散漫而开朗,似乎疾病的病邪正在逐渐消散。而抟则相反,面色看起来比较拘束、混浊,似乎疾病的病邪在逐渐积聚。这是我们观察病情变化的一个重要标志。”

小王恍然大悟,继续记录下来。

“最后是泽夭断生死。泽指面色荣润有泽,预后较好;夭指面色晦暗枯槁,预后不佳。这个法则关乎疾病的严重程度和预后,如果面色有泽,说明病情可能会好转,而如果面色看起来很差,预后可能不太好。”

小王的脸上露出了敬佩之情。

《望诊遵经》是清代汪宏撰于1875年。作者从《内经》、《难经》、《伤寒杂病论》及其他著作中搜集有关望诊资料予以归纳整理而成此书。内容丰富,持论悉遵经义。上卷叙述望诊的重要性及其掌握运用的基本原则,并根据“有诸内必形诸外”的理论,结合周身部位、四时、五方、气质等因素,阐明气色与病症的关系;下卷列述体表各部位的望诊提纲,论述汗、血、便、溺、痰、月经等的变化情况在某些疾病的辨证论治中的特殊意义。全书既有前人论述,又有个人经验,可供临床参考研究。现存初刻本。1949年后有排印本。

《针灸》两张表