寒风凛冽的深秋,溥仪坐在战犯管理所的房间里,手中拿着当天的报纸,眼神中闪过一丝复杂的神色。报纸上铺天盖地都是抗美援朝的消息,让这位曾经的末代皇帝陷入了沉思。

突然,他像是下定了某种决心,对着门外的警卫说道:"我有一件东西要交给人民政府。"说着,他颤抖的双手开始撕扯自己那件陪伴多年的棉衣。

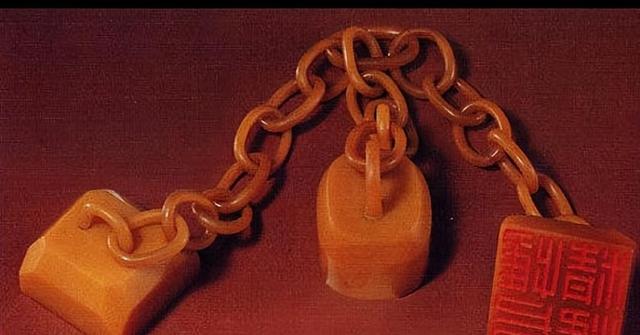

在场的人都不解地看着他的动作,直到他从棉衣夹层中取出一件小巧的物件。那是一串连体的印章,乍看之下,普普通通,可为什么会被溥仪如此郑重其事地保管多年?

一、乾隆帝的至宝

一、乾隆帝的至宝乾隆四十年,福建建宁府一位姓黄的商人,带着几块难得一见的田黄石进京,准备向宫廷进贡。这种石料产自福建德化,呈金黄色,质地温润,是制作印章的极品材料。

这批田黄石经过内务府太监们层层筛选,最终只有一块被呈递到乾隆御前。这块田黄石不大,却浑然天成,通体金黄,没有一丝杂色。乾隆是出了名的鉴赏家,一见此石,当即龙颜大悦。

"好!好!"乾隆连声赞叹,"此石当得起'金石之王'的美誉。"

乾隆随即召来宫中最负盛名的三位玉工,命他们各自拿出最好的方案。三位玉工在御前献上设计图,乾隆仔细端详后,却都不甚满意。

"此石难得,若只雕成寻常印章,岂不可惜?"乾隆沉思片刻,突然眼前一亮,"何不将其雕成三方印章,又以链条相连?既显巧思,又能彰显此石品质。"

这个想法一出,立刻得到了玉工们的赞叹。但要将一整块石料雕琢成三方相连的印章,其难度可想而知。稍有不慎,整块料子就会毁于一旦。

三位玉工商议后,推举其中最有经验的老匠人张永春主刀。张永春闭门琢磨了三天,终于找到了下刀的最佳路径。

整整两个月,张永春几乎寝食难安。先是小心翼翼地分割出三个印章的大小,再将链条的部分逐一凿出。最难的是链条,要做到活动自如又不能断裂,全凭一双巧手和极其精准的手感。

终于,这件前所未有的作品呈现在乾隆面前。三方印章大小均匀,链条灵活自如,每一处细节都完美无缺。

"巧夺天工!"乾隆爱不释手,当即在御案上试印。"乾隆宸翰"、"惟精惟一"、"乐天",这三方印章的印文都出自《尚书》,既彰显了帝王的治国理念,又寄托了对太平盛世的向往。

从此以后,这方三联印就成了乾隆最喜爱的印章之一。每当批阅奏折或题写书画,他都会用上这方印。御制诗文集上,这三方印的印记常常同时出现,成为一道独特的风景。

这件稀世珍宝一直被乾隆悉心保管,直到他驾崩,才按照宫廷规制收入养心殿的密室之中。谁也没想到,百年之后,它会随着末代皇帝流落他乡,又在一个特殊的历史时刻重现天日。

二、末代皇帝的秘密

二、末代皇帝的秘密1924年11月5日,一个寒冷的深夜,溥仪匆匆离开紫禁城。在这仓促的出逃中,他只带走了最贵重的几件宝物,其中就包括这套田黄三联印。

这套印章的获得,要追溯到1922年的一个下午。当时十六岁的溥仪正在养心殿翻阅古籍,一位年迈的老太监找到了他。这位老太监曾在乾隆年间入宫,是为数不多还记得这套印章来历的人。

"万岁爷,老奴有一事相告。"老太监将印章的秘密和存放位置告诉了溥仪。按照清宫规矩,历代帝王的印玺都存放在特定位置,而这套私人印章却被乾隆特意藏在养心殿的暗格中。

在老太监的指引下,溥仪找到了这套印章。与其他宫中文物不同,这套印章体积小巧,便于携带,且价值连城。溥仪当即决定将其收藏在身边。

从1924年离开紫禁城,到1931年成为伪满洲国皇帝,溥仪始终将这套印章带在身边。为了避人耳目,他找来一位老裁缝,特意在一件棉衣的夹层中缝制了一个隐蔽的暗袋。

这件棉衣看上去普普通通,但内里却藏着乾隆皇帝最喜爱的印章。溥仪将这件棉衣视若珍宝,即便在盛夏,也总是将它放在触手可及的地方。

在长春的伪满洲国皇宫里,溥仪曾经数次想要将印章示人,但最终都忍住了。他深知一旦此事张扬,必定会引来日本人的觊觎。

1945年,苏联红军进入长春,溥仪在仓皇出逃时,第一个想到的就是这件棉衣。即便在被俘后的辗转流离中,这件棉衣始终伴随着他。从苏联到新京,再到抚顺,没有人知道这件看似普通的棉衣中藏着怎样的秘密。

令人惊讶的是,在数次搜查中,没有人发现这个精心缝制的暗袋。或许是因为暗袋缝制得太过巧妙,又或许是因为这件棉衣实在太过普通,以至于没人会想到,一件皇家至宝会藏在这样一件寻常的衣物中。

这个秘密,一直保持到1950年那个深秋的早晨。当溥仪看到报纸上的抗美援朝消息时,他终于决定将这个保守了26年的秘密公之于众。这不仅是一个藏宝的秘密,更是一段鲜为人知的历史。

三、战犯的新生

1945年8月被俘后,溥仪被关押在抚顺战犯管理所。这里的生活与他过去的皇帝生涯形成了鲜明对比。每天早晨六点起床,打扫卫生、整理内务,随后便是不断的学习和劳动。

在管理所里,溥仪与其他战犯住在一起,这些人中有他的旧部下,也有从未谋面的陌生人。一位名叫王某的战犯,曾是东北某县的县长,经常与溥仪谈话。

"我们现在能吃饱穿暖,这已经比很多抗美援朝的战士条件好多了。"1950年的一天,王某对溥仪说起了这样的话。这句话让溥仪陷入了长久的沉默。

在管理所,溥仪每天都能看到报纸。报纸上登载着志愿军将士在朝鲜战场上浴血奋战的消息,也刊登着全国人民支援前线的感人事迹。有的老百姓捐出全部积蓄,有的工人放弃休息日加班增产。

战犯们也经常讨论这些新闻。一位曾在东北某工厂当经理的战犯感叹道:"看看人家,再看看我们过去都干了些什么?"这样的话语不断触动着溥仪。

管理所的教育方式也很特别。他们不是简单地训斥或惩罚战犯,而是让每个人讲述自己的经历,分析自己的错误。溥仪在一次集体学习会上,第一次公开谈起了自己在伪满洲国期间的所作所为。

"我虽然是傀儡皇帝,但确实做了很多伤害中国人民的事。"溥仪的这番话在管理所里引起了不小的震动。从前的那个高高在上的皇帝,居然也开始反省自己了。

1950年深秋,当溥仪看到报纸上志愿军将士冒着零下三十多度的严寒作战时,他终于下定决心交出了藏在棉衣里的田黄三联印。

"我知道这个印章很值钱,希望能为抗美援朝出一份力。"溥仪对着管理所的干部说出这番话时,声音异常坚定。这是他第一次主动交出随身携带的贵重物品。

在场的战友们都被溥仪的行为所触动。一位曾经的伪满军官感慨道:"溥仪都能主动交出这么贵重的东西,我们还有什么放不下的?"

这件事在管理所里产生了连锁反应。许多战犯纷纷交出了藏匿的物品,有的是金银首饰,有的是珍贵的字画。这些物品虽然价值各异,但都代表着这些人思想上的转变。

就这样,一套清代帝王的私印,在新中国成立后的特殊时期,见证了一群战犯的改造历程。而这也仅仅是开始,在随后的岁月里,溥仪和其他战犯们还将经历更多的思想转变。

四、专家的惊叹

1950年11月,故宫博物院的三位专家来到抚顺战犯管理所。当他们打开装有田黄三联印的包裹时,屋内顿时响起一片惊呼声。

"这确实是乾隆年间的御用印章!"其中一位姓李的专家仔细端详着印章上的纹路说道。他是故宫博物院研究清代玉器的权威,一眼就认出了这件宝物的年代。

专家们用放大镜观察印章的每一个细节。链条与印章浑然一体,没有任何接缝,这种技艺在当今已经很少见到了。更令人惊讶的是,三个印章的大小完全一致,每一处棱角都打磨得十分圆润。

"能把田黄石雕刻成这样,恐怕只有乾隆时期最顶尖的玉工才能做到。"另一位专家说着,小心翼翼地转动着印章,发现链条依然灵活自如,没有任何磨损的痕迹。

随后,专家们请溥仪讲述了这套印章的来历。当得知它被藏在棉衣夹层中二十多年后,专家们都感到不可思议。一位专家说道:"这种保存方式虽然不够专业,但意外地保护了印章,避免了磕碰和风化。"

1951年初,故宫博物院派来了更多的专家。他们对这套印章进行了详细的测量和拍照,记录下每一个细节。测量结果显示,三个印章的尺寸误差不超过0.1毫米,这在当时的工艺水平下几乎是不可能完成的。

一位研究清代工艺史的老专家专门查阅了清宫档案,发现了这套印章的制作记录。原来,为了完成这件作品,玉工张永春整整用了两个月时间,期间废弃了三块上等的田黄石才最终成功。

专家们还发现,印章的底部经过特殊处理,既能保证印泥不会沾染印章本身,又不影响印文的清晰程度。这种工艺在当时是独一无二的,显示出清代玉工的高超技艺。

1951年夏天,北京的几位著名玉器工艺大师也来参观了这套印章。他们一致认为,即使用现代工具,要完全复制这样的作品也是极其困难的。

这套印章的重现,不仅让专家们惊叹不已,也为研究清代玉器工艺提供了珍贵的实物资料。许多玉器专家开始重新研究清代玉器的制作工艺,试图还原当时的技术水平。

随后,故宫博物院的专家们开始着手编写这套印章的研究报告。他们不仅详细记录了印章的工艺特点,还将其与其他清代玉器进行对比研究,为后人留下了宝贵的资料。

五、文物的新生命

1952年春,这套田黄三联印正式入藏故宫博物院。文物修复专家们首先对印章进行了细致的清洁工作,用专门的软毛刷轻轻擦拭表面的灰尘,确保不会损坏印章的表面。

修复工作中最令人担忧的是链条部分。经过多年的活动,链条与印章连接处出现了轻微的磨损。修复专家们展开激烈讨论,最终决定采用最保守的方案:只对磨损处进行加固保护,不对原物进行任何改动。

1953年夏天,故宫博物院举办了一场"清代玉器艺术展"。田黄三联印被放在展厅最显眼的位置,配有详细的说明牌,介绍它的历史渊源和工艺特点。开展第一天,就吸引了众多参观者驻足。

"这就是乾隆皇帝用过的印章啊!"一位老师带着学生参观时感叹道。展览期间,不少工艺美术学校的师生专程来此写生,仔细临摹印章的造型和纹理。

1955年,一位日本的印章艺术大师专程来故宫参观这套印章。他在参观后感慨:"这不仅是一件艺术品,更是中国古代工艺的见证。"这位大师随后在东京举办讲座,专门介绍中国印章艺术的发展历程。

1960年,故宫博物院的专家们开始编纂《中国古代印章艺术史》,这套田黄三联印被列为重点研究对象。研究人员发现,印章上的三个印文分别代表了不同的书法风格,显示出乾隆时期书法艺术的多样性。

1975年,北京工艺美术学院的学生们开始尝试仿制这套印章。虽然有现代工具的帮助,但要做到浑然一体的链条结构仍然十分困难。这个过程让年轻一代的工艺美术学生深刻体会到了古代工匠的智慧。

1985年,故宫博物院举办了"中国印章艺术展",这套印章再次成为展览的焦点。一位来自德国的访问学者专门撰写论文,分析印章造型与中国传统美学的关系。

1997年,为纪念这件珍贵文物,中国邮政发行了"中国古代印章艺术"邮票,其中就包括这套田黄三联印的图案。邮票发行后广受欢迎,不少集邮爱好者专门收藏这套邮票。

2000年,故宫博物院利用现代科技手段,对印章进行了三维扫描。这些数据不仅用于保护研究,还被制作成数字展品,让更多人能够近距离观察这件珍贵文物的细节。

2010年,一部关于清代宫廷工艺的纪录片在拍摄时,专门用了一集的篇幅介绍这套印章的故事。纪录片播出后,引发了人们对传统工艺的关注和讨论。

如今,这套见证了清代辉煌、民国动荡和新中国建设的印章,依然安静地陈列在故宫博物院的展柜中,向人们诉说着它的传奇故事。