今天神剧充斥网络,不仅剧情令人目瞪口呆,甚至武器装备也令人瞠目结舌。不仅抗日奇侠们异能满身,甚至出现了这样的画面,面对鬼子进攻的时候,我军阵地上清一色的重机枪打得鬼子人仰马翻。说实话,跟很多人一样,看多了真的觉得整个抗日战争,鬼子能坚持八年实在是个奇迹。

本人由于老家是胶东的,从小就不断听老人们的描述,我们就来说说当年这一带抗战时期的一些真实经历。记得莫言老先生的老家也是这里,他的那本《红高粱》其实里面很多画面都是真实地反映了当时的历史,尤其是游击队伏击鬼子军车那个惨烈的场面。

胶东由于其地理位置的重要性,虽然当时已经被日军彻底占领,但这一带一直是国军留下来的游击队和八路军武工队活跃的地方,由于日军大量部队都在前线,尤其太平洋战争爆发后,兵力更是吃紧,一般一个小县城里就驻扎十几个日军和部分伪军,日军一般最大的军官就是曹长,兵力严重不足,伪军战斗力很差,所以这些部队给鬼子造成了不少麻烦。尤其是下乡的征粮队。

所以每当有汉奸就偷偷跑到城里向鬼子告密村子里有国军或共军游击队时,鬼子就带领人就下乡扫荡一圈。但完全不像电影上演的那样,气势汹汹的大队人马,据老家人说,鬼子扫荡基本就是十几个人,还骑着自行车,一般也就是到村里放几枪转一圈就收队了事。

其实鬼子也是没法,中国地方太大,仅靠和云南省面积差不多的国土生产出的那点人在中国确实捉襟见肘。所以在整个山东一直没有多少人马。当时胶东十三个县加两个市鬼子仅有一个丙级守备旅团,再加上宪兵队、特高课、医护、喂马、养狗的、驾驶、建筑、修理的,全部加起来也不过6000余人,如果需要大规模的行动,都必须从徐州野战师团借兵。

1942年,山东大规模扫荡过一次,不过这也是八年抗战中唯一的一次,号称“铁血大扫荡”,共有日伪军2万多人参加,而这次也大部分都是从徐州借的部队,历史上著名的“马石山十勇士”事件,就是这次扫荡中被鬼子正规军包围而牺牲的。

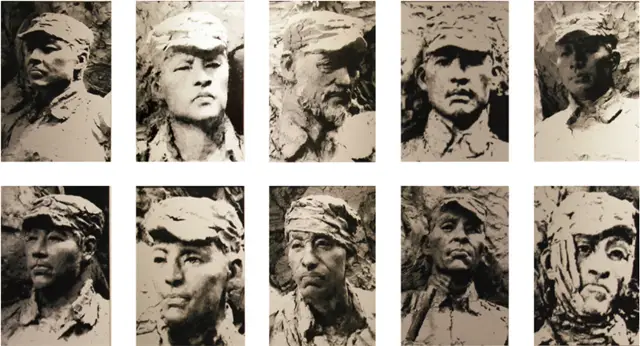

很多人不知道,“马石山十勇士”的事迹的壮烈程度一点不比“狼牙山五壮士”逊色,但遗憾的是狼牙山五壮士被定为宣传典型,后来上了中小学课本,但马石山这十勇士却一直默默无名,这里特意提下,这些英烈我们不该忘记。

马石山十勇士

说完当时的这些大环境,再说说我们这些敌后武装当年的装备。由于当年斗争环境的严酷,我军当地抗日武装大多是以小股规模出现后,也就是老百姓熟悉的敌后武工队,有点像神剧中的四爷的队伍形式,但不同的是,武工队装备那是真的很低劣,完全和四爷摩托车加加特林是天差地别。

当年我军确实非常艰苦,在严酷的环境和封锁下,军工生产能力和生产技术严重不足。比如我军工厂生产的手榴弹有一个特有的名词叫“边区造”,很多手榴弹爆炸后只能裂开成两半,基本没有杀伤力,还记得《亮剑》中李云龙的那句台词吧:还是鬼子手雷好用。

正规部队都是如此,当时敌后武工队都是什么武器呢? 可以说只有更艰苦,没有最艰苦。很多人使用的都还是老套筒,就是打猎的那种鸟枪,有一把汉阳造都当个宝。而队长所使用的短枪,最好的也不过是盒子炮。

我们就来说说领导使用的盒子炮,那时候可以说是游击队的最爱,不过不要信电影中一手一把盒子炮,200米以外一枪就把鬼子的手电筒打灭了,那是经过艺术加工过的。

盒子炮有很多名字,仅山东人嘴里叫法就很多,如盒子炮,驳壳枪,二十响,自来得,大镜面,匣子枪。其实其祖先就是德国的毛瑟枪。但老毛瑟发明的这种枪,随着热兵器的不断技术成熟,德国人没有再给面子,欧洲人也不要,原因就是,都嫌太沉!尤其是不长不短的,长枪射程不够,短枪又太大太重。

但估计老毛瑟没想到的是,在遥远的东方对他的发明却情有独钟,几百块大洋一支还是抢手货。没办法,满清多年的固步自封让咱们的科技落后了一大截。当年韩复渠驻守山东尤其钟爱这款武器,特意组建了一个手枪旅,共有3000多支盒子炮,是第三集团军的主力,这不知道花掉了山东人民多少银子!

结果在小清河战斗中,第三集团军与鬼子的一个大队遭遇, 战斗异常激烈,打到酣处,韩复渠甚至亲自脱了衣服,举着大刀上阵督战,要凭借兵力和火力的绝对优势干掉这伙鬼子。

但没料到,精锐的手枪旅最后全部被歼灭,在当时先进的三八大盖面前,盒子炮根本还没够到敌人,战士就纷纷倒地。小清河一战中老韩要不是靠着一辆摩托车跑得快,恐怕当时就壮烈殉国了。

不过说实话,老韩其实还不如当时就殉国了,结果最后还是让老蒋给毙了,还落了个贪生怕死不抵抗的罪名。韩复渠后来的放弃山东逃跑也许正和此战留下的心理阴影有很大关系。不过确实可以看到,盒子炮在战场的实用性上确实不怎么管用。

其实当时中国由于很穷,真正进口的毛瑟枪并不多,绝大多数都是太原和汉阳兵工厂山寨的。后来我军也仿造过,但技术也始终没有过关。当时我军的胶东兵工厂由于斗争和环境的残酷,搞技术的人员严重短缺,主要成员都是当地农民参加的部队,种地还行,但造枪这样精密技术工作就有差距了。

如据老家一位当年进过兵工厂的老人说,当时手榴弹能炸出两半就已经算是优质品了,很多的爆炸后甚至仅仅是木把飞出去。。一股浓烟过后,鬼子一脸黑灰,有惊无险。

但即便这样,盒子炮也是可遇不可求,一个队中有一把已经是不得了了。由于斗争的残酷性,当时武工队都是便衣,兵民一体,打的就是一个人民战争。

独一撅

而身着便衣的武工队则更需要武器的隐蔽性,为了适应这个需要,当时胶东兵工厂还特地造了一种手枪叫“独一撅 ”,有的地方也叫独橛子,不过无论叫什么,这个“独”确实是个特色,因为这种枪里只能装一颗子弹。打完了可以把枪一扔,队员就立即变成平民。大大提高了安全性。

并且这个“独一撅”由于缺乏工艺标准,各个军工厂的产品口径不一,所以经常出现有枪但有的子弹愣是装不进去,不知道是枪的问题,还是子弹的问题!打鬼子这玩意不行,但由于武工队工作的特殊性,经常需要到村子里执行任务,对付那些维持会的汉奸们还是没问题。

使用起来颇显不便,但在当时的战争环境下,它却成为了对付汉奸的有效工具。同时,这种武器无奈无奈之下的出现也反映了当时抗战的艰苦环境。

但就是这样的“独一撅 ”也不多,做不到人手一把,对经常执行这类任务的敌后武装队员来说,因为经常要进村子,有需要的时候甚至得住一段时间。短枪好办,平时藏在腰里,需要的时候拿出来就是。但步枪就麻烦了!那么长,腰里藏不下,扛在肩膀上老远就被人发现。

在严酷的烽火岁月中,问题永远难不倒智慧的中国人,我军战士展现出了无尽的创造力。他们把长枪的托部分锯掉,仅剩一个枪筒,这样枪的体积和长度都大大减小。山东人喜欢穿长袍,这类枪完全可以揣在怀里,外面一点都看不出来。

自己曾问过,没有枪托这枪还能打吗? 老人说:能放响!但远了打不准,不过顶在汉奸脑门上还是相当管用的。

这就是当年我们敌后武工队使用的如此简陋的武器,但也就是这些如此简陋的武器,最终却在敌后抗击日寇的斗争环境中发挥了意想不到的作用。对推动了抗日战争的进程起到了重要的作用。

正是这些真实的历史,才更加体现了中国人民的智慧和勇气,也更加展示了中国人民在民族危亡时刻的坚定信念和不屈精神。也才是对那些为我们民族独立和人民幸福而英勇斗争的先辈们的真正尊重!