文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

1990年,孙立人将军去世。这个名字,曾经在中国历史上写下赫赫战功,也曾在一个时代的政治博弈中深陷其中。

他的死并没有结束他的传奇,反而更为复杂化。

“不葬大陆,棺材不入土”,这是他临终的遗言,却成了无法实现的未竟心愿。

这一切的背后,是一个充满矛盾的命运,是悲剧的延续,也是历史的残酷,孙立人的死,永远不会简单。

从留洋高材生到抗日名将

从留洋高材生到抗日名将孙立人,这个名字的背后有一个典型的上世纪初的知识分子成长轨迹。

1914年,孙立人出生于福建省的一个普通家庭,那个时代的中国,风雨飘摇,列强入侵,民众疾苦。

作为一个青年,孙立人没有选择沉默,他向往知识和强大,选择了清华大学土木工程系,踏上了不平凡的路。

1923年,孙立人毕业后前往美国继续深造,他在普渡大学学习了工程学,后来又进入弗吉尼亚军校深造军事。

那些年,在美国的孙立人,不仅积累了丰富的军事知识,还接触了当时世界先进的军事理念,他为将来的命运做了准备,但他还不知,未来会带给他什么。

1931年,“九一八事变”爆发后,中国全面进入抗战,孙立人迅速回到国内,投身抗日战场。

作为国民党的一名军官,他展现出了出色的军事才华,在淞沪会战中,孙立人指挥的部队击退日军多次进攻,表现出的军事能力,让人惊叹。

他没有选择逃避,而是迎难而上,成为了抗日战争中的一颗耀眼明星。

但战争的残酷与复杂,早已注定了孙立人的命运将不平凡,一次次的胜利背后,是无数次的牺牲与选择,这也为他后来的命运埋下了伏笔。

风光无限到人生低谷

风光无限到人生低谷抗日战争结束后,孙立人的地位迅速上升,1949年,随着国民政府的迁台,孙立人被任命为台湾防卫司令,两年后,他又升任为陆军总司令,成了台湾军界的最高领导之一。

孙立人曾经是国民党的核心军官之一,掌握着巨大的军事资源,他的军事才能受到了蒋介石的赏识,同时也建立了极高的威信。

政治的博弈往往远远超出军事才能的范畴,1955年,孙立人与蒋介石产生了严重的分歧,特别是在如何面对大陆问题上,双方意见分歧。

孙立人有自己的看法,他认为应该在台湾自给自足、保卫台湾,而蒋介石则坚持“恢复大陆”的计划,两人之间的矛盾,最终导致了孙立人的被软禁。

1955年,孙立人被蒋介石以“密谋兵变”的罪名软禁在台北,他的命运骤然发生了翻天覆地的变化。

曾经的抗日英雄,转眼间成了“罪犯”,这对他来说是莫大的打击,尽管他始终坚称自己没有参与任何兵变计划,但在蒋介石的控制下,孙立人被彻底隔离了与外界的联系。

从风光无限的将军,到默默无闻的囚徒,孙立人的命运似乎就此定格,然而,这一切也不过是历史的偶然,背后是复杂的政治博弈和深刻的矛盾。

重获自由与晚年生活

重获自由与晚年生活1988年,台湾解除戒严,孙立人终于恢复了自由。

这个消息对于外界来说,仿佛是给这位被软禁了33年的老将军送来了久违的阳光,孙立人被长期隔离在台北的住所,几乎与外界断绝了所有联系。

33年的软禁,是对任何人精神与肉体的极大折磨,特别是对于一个曾经驰骋沙场、策马横扫的军事天才,这种孤立更显得残忍。

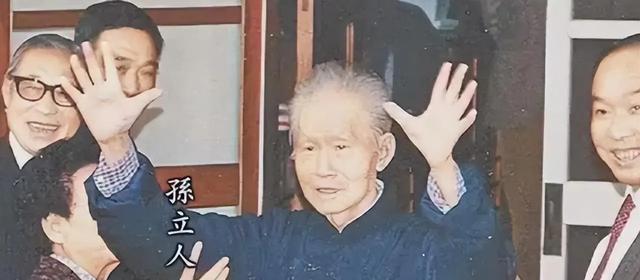

孙立人与夫人张晶英

孙立人恢复自由后,身边的人都对他的心情充满了好奇,虽然恢复了与外界的联系,但他深知自己所面临的局势依然不容乐观。

对于孙立人来说,这个世界已经发生了巨大的变化,台湾的政治环境早已不同于1950年代,虽然他曾是国民政府的高层人物,但政治博弈已经超越了军事层面的讨论。

他的一些看法和立场仍然显得有些过时,尤其是在两岸关系的问题上。

他虽然曾经为国民党服务,但也有着自己对未来的理解和展望,在媒体接受采访时,他表示,“两岸人民同根同源,我相信,总有一天,两岸会恢复正常的交流与合作。”

这句话虽然简单,但却透露出他对两岸和平的渴望,和对未来局势发展的某种乐观态度。

尽管他恢复了自由,并表达了自己的观点,孙立人依然是孤独的,他的年纪已经很大,身体的健康状况不容乐观。

生活中的孤独感常常让他对过去的岁月感到深深的惋惜,在他的一些公开访谈中,孙立人谈到自己曾经的辉煌岁月时,言辞中充满了不甘和遗憾。

他说:“我一生所求的,只是能为祖国尽一点微薄的力量。可惜,命运让我无法亲眼看到那一天。”

1989年,孙立人曾经前往台北的海边,眺望着远方的海面,他坐在轮椅上,眼神深邃,似乎在回忆着过去的岁月。

在那个宁静的午后,孙立人的心情复杂,面对着无数的回忆,他的内心充满了无法言喻的痛苦与迷茫。那个海面,仿佛成了他生命的象征,广阔而无边,但又远不可及。

他的一生,似乎就如这片海域,充满着无限可能,却始终无法实现自己的心愿。

随着年岁的增长,孙立人的身体逐渐衰弱,1989年,他被诊断出患有严重的心脏病和其他慢性疾病。尽管他曾经渴望恢复健康,重新投入社会生活,但此时的孙立人已不再具备足够的力量去承担任何重大任务,他的身体日益虚弱,而精神上的困扰和创伤更加沉重,就这样,孙立人度过了他最后的一年。

遗言与未竟心愿

遗言与未竟心愿1990年,孙立人病重,健康状况急剧恶化,在这一年,孙立人迎来了自己的90岁生日,但并没有迎来更多的庆祝与荣光。

他的身体状况已经无法支撑起往日的雄心壮志,那时候,孙立人常常坐在家中的沙发上,望着窗外的阳光,似乎在回忆着一生的故事。

在临终前,孙立人终于做出了一个决定,这个决定带有深刻的政治象征意义,他对儿子说:“不葬大陆,棺材不入土。”这句简单的话,充满了他一生对祖国的忠诚与遗憾。

孙立人从未忘记自己作为一名军人的身份,他为抗日战争立下赫赫战功,为国民政府效力多年,然而,最终他不得不与自己曾经深爱的祖国保持距离。

这句遗言的背后,是孙立人对大陆的深深情感,也是一种彻底的绝望,他曾经期待过回到大陆的那一天,由于政治的因素,这个愿望始终未能实现。

孙立人的遗言,显然不是一个普通的死者临终之语,而是一种对历史、对命运、对国家的深刻反思,它让人深思,孙立人的生命轨迹到底受到怎样的历史力场影响?他曾经的理想和追求,最终为何如此与现实背道而驰?

尽管有着如此深沉的愿望,孙立人的遗愿并未得到实现,由于台湾与大陆的政治隔阂,孙立人始终未能返回大陆埋葬。

他的棺材至今还停留在台湾的某个地方,未曾入土,孙立人的死,也成了历史和命运无法解开的结,他的死并没有为这段历史写上句号,反而让它变得更加复杂和难以忘怀。

孙立人的生命结束了,但他的故事并没有在历史的长河中消失,每一次回顾这个故事,我们不仅看到了一个英雄的诞生与陨落,更看到了历史和政治之间的深刻矛盾,以及一个人在时代洪流中的孤独和无奈。

至今,我们只能在历史的记忆中,追问孙立人未竟的心愿,思考那个时代的复杂性,理解他为何在临终时说出了那句深沉的遗言。