战国后期,兼并战争达到高潮。

秦国一家独大,已有并吞天下之势。

因此,各国为救亡图存,常常联合抗秦,打得热火朝天。

然而,身为东方大国,曾与秦国并称“东帝西帝”的齐国,却“隐身”了。

几十年间,他从来不参加合纵,只是“事秦谨”。

甚至在秦国已经开始统一战争,横扫各国时,齐国依然无动于衷。

最后,当秦国来收拾齐国时,“民莫敢格者”,轻易就投降了。

齐国,这是“掉线”了吗?

抗秦已成为主流战国后期,尽管各国之间仍然时有相互征伐,尤其是燕赵之间还发生过数十万规模的大战,但是,随着秦国一家独大,联合抗秦,救亡图存,已经成为各国主流。

前283年,秦国攻打魏国。

不但赵国出兵相救,就连尚在伐齐的燕也出兵8万,两国合军救魏。秦国被迫向魏求和。

随后,秦国又有几次兵临大梁城下,欲逞破魏之志,但都因为赵、燕的救援而未能如愿。

前275年,秦攻魏,韩国出兵相救,但韩魏被秦军击败。

前273年,赵魏联兵与秦军战于华阳,大败。

前270年,秦攻赵阙与,魏公子咎率军驻安邑牵制,赵军在赵奢的指挥下破秦。

不久,秦又攻魏国的几,赵国派廉颇出兵破秦。

前258年,秦国攻赵邯郸。

魏楚出兵相救,解邯郸之围。

前247年,在信陵君的指挥下,魏、赵、楚、燕、韩组成五国联军,在河外大破秦军,将秦军压回函谷关,收复大片失地。

前241年,赵、魏、韩、楚、燕五国联合,合纵攻秦,被秦军击败。

可以说,“合众弱以攻一强”的自救行动,虽然从结果上来说没有达到效果,从过程来说各国也都有自己的心思,但是,至少大家都干了,都尝试过了。

唯有齐国,在六国联合行动中“五缺一”,在小规模的联合、互救中也不见身影,几乎就是隐身了。

以至于,前241年,当五国合纵军攻秦失败后,痛恨齐不参与,干脆攻了一次齐,拿下了饶安!

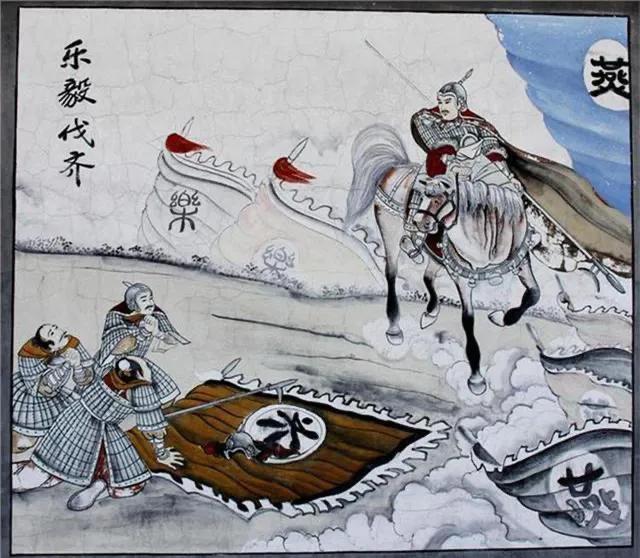

齐国的“隐身”在乐毅伐齐、田单复国后,齐国国力不如从前了。

但是,在齐襄王时期,齐国还是有一些对付秦国的行动的。

前275年,魏背秦与齐合纵,秦军出兵攻魏,使魏被迫放弃与齐联合。

前266年,秦国趁赵王新君初立,发病攻赵,赵使长安君到齐为人质,齐国出兵救赵,秦被迫退军。

同一年,燕国又趁秦赵交兵来攻赵,赵国割让卢、高唐、平原给齐,换取田单为将,率军攻燕。

这些事情,一方面说明齐襄王时期的齐国仍然有参与联合抗秦,更重要是,他说明:齐国国力虽不如从前,但仍然是可能在当时天下格局中发挥举足轻重作用的,并能从中获取可观的利益,仍然是“有可为”的。

但是,齐襄王之后,齐国却完全“隐身”了。

襄王卒,子建立为齐王。君王后事秦谨,与诸侯信,以故建立四十有余年,不受兵。——《战国策.齐策六》

长平之战前夕,赵国向齐国求粮。(许多朋友认为这是在长平之战期间或长平之战之后,但见《史记.田敬仲完世家》,此事是在长平之战前夕)

谋臣周子说:不如帮助他退秦兵,赵是我们的屏障,唇亡齿寒。如果今天赵国灭亡了,明日就会轮到齐楚···

但是,齐国拒绝了!

此后,五国合纵,齐国同样拒绝参加!

秦攻列国,齐国同样无动于衷。

最后,秦收拾完其他五国,来攻齐国,“民莫敢格者”,轻易就投降了。

齐国,这是怎么了呢?

已经失去外交主动权的齐外交,是以实力为基础的。

实力强,才能在外交中掌握主动权;否则,就只能在强者之间下“选边站”。

而当时的齐国,已经没有了维持外交主动权的实力基础。

虽然田单恢复了齐国,但是,齐国全境均遭受战火破坏,遭受了惨痛损失。

所以,齐国恢复后,很快就在残酷的现实中看清了自己。

前275年,齐国企图与魏国合纵。

结果,秦国出兵猛攻魏国,逼迫魏国重新“横秦”,而整个过程中,齐国根本就无能为力!

这说明:齐国已不可能如从前一般自如的纵横了,他谁也保护不了,甚至保护不了自己!

前274年,赵将燕周攻齐,夺取了高唐和昌城。

高唐,是齐的“五都”之一,尚不能保!

前271年,赵相蔺相如攻齐,至平邑而还。

前270年,秦攻打齐的刚邑和寿邑二城。

可以说,无论是秦、赵,谁来攻齐,齐都难以抵挡!

这种情况下,齐国自然已经丧失了外交的主动权!

他只能根据形势,暂时选择有利于自己的外交政策,至于长期利益,恐怕来不及考虑!

当然,也不尽然!

齐国是怎么弱下去的?

当初,不就是弱小的燕国,凭燕昭王之明、苏秦之智,翻云覆雨,以一弱国姿态获得外交主导权的吗?

然而,齐国后期的这几位统治者,却确实不是雄才大略之主。

所以,他们只能根据短期形势,做出外交安排。

至于什么唇亡齿寒之类的事情,他不是不懂,是没有实力,也没有能力去朝着这个方向努力!

如此,齐国的外交,没有主动权,他如一个小纸船,只能在列国伐交的漩涡中翻转!

“远交近攻”的秦,按住了齐“事秦谨”,是从君王后时代开始的。

秦昭王曾派使者给齐国送了一副玉连环,请齐国拆解。

临淄城无人能解开。

君王后拿起一个铁锤直接把他砸碎,笑着对秦使说:这个方法可以解开!

君王后的意思,很明显:我们是不行了,但是,把我们逼急了,我们也不惜“玉碎”!

而秦国,此后没有把齐国逼急过!

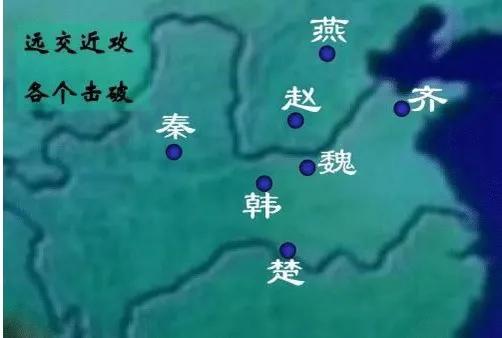

自范睢入秦后,秦国已开始“远交近攻”的政策。

在阐述“远交近攻”理念时,范睢还特意拿齐国来举例子:我们去打齐国,就算搞下千里之地,也是块“飞地”,不好保全呀!

因此,此后,秦国数十年都与齐保持友好。

那么,齐国难道不知道秦国灭了其他诸侯,接下来也会轮到齐国吗?

当然会!

但是,得先看看这个“其他诸侯”是谁!

咄咄逼人的赵、魏秦国是“远虑”,赵国则是“近忧”。

赵国牛逼的时候,挨打最多的就是齐国。

前283年,赵将廉颇攻齐,拿下昔地。

前280年,赵奢攻取了齐的麦丘。

加上前面咱们提到的燕周攻取齐国高唐、昌城,以及蔺相如攻齐,可以说,赵国得瑟的时候,比秦国得瑟的时候更让齐国难受。

魏国就更过分了。

魏国这些年,一直在挨秦国的打,有时还挨赵国的打。

然而,在挨打的百忙之中,魏国还不忘“加兵于齐,私平陆之都”,来欺负齐国!

所以,齐国去救赵、魏干什么呢?

帮助赵魏抗击秦国,然后让他们得瑟起来搞自己吗?

要知道,赵、魏如果得瑟起来,打不进函谷关,搞不了秦国,但是可以便利地回头来搞齐国!

如果赵、魏灭亡,秦国必攻齐,这是“远虑”;但如果魏、赵不挨秦国的打,就会来打齐国,这是“近忧”。

可以说,秦国是“远交近攻”,安抚齐国,以安心攻赵魏;而齐国是“远交近守”,让秦国收拾赵、魏,免得赵、魏来收拾齐国。

还是那句话,要大破这种尴尬,需要雄才大略之主,可惜齐国没有!所以齐国只能选择“远交近守”。

血海深仇的燕、楚秦是“远虑”,赵魏是“近忧”,拿燕楚就是血仇!

差点灭掉齐国的,不是秦,而是燕!

燕国攻占大部分齐地,后来骑劫又施暴行,与齐民有深仇大恨!

楚国,则借救援之名,行趁火打劫之时!

楚将居然杀掉了齐愍王,并趁机夺取了淮北之地,甚至与燕约分齐!

外交,确实没有永远的敌人,也没有永远的朋友。

但是,是人,就有感情。

被楚人杀掉的齐愍王,是齐襄王的父亲,齐王建的爷爷,这个仇,为人子孙,怎么可能不顾呢?

被燕人攻打掳掠的,是齐人的父辈,齐人怎么可能大度谅解呢?

尤其是楚!

战国后期的合纵,楚国多是盟主之国。

让齐国跟着杀父仇人合纵,齐王愿意吗?齐人愿意吗?

黄老之术而黄老之术在齐国的流行,则为齐国的“随遇而安”提供了理论基础。

当初,田氏代齐,为了给自己增加合法性,田氏以黄帝的后人自居,推崇黄老之术。

田齐之所以如此,不过是加强统治的手段而已,因此,战国之初的统治者一面推崇黄老之学,一面又博采众长,百家争鸣。

但是,几代下来,到了战国后期,黄老之术在齐国的越来越流行。

而君王后,似乎更是推崇黄老之术。

因此,黄老之术,也就成了战国后期齐国的治国思想。

黄老之术,崇尚无为而治,清静无为。

在天下大乱平息,百废待兴之时,这种理念可以休养生息、与民休息,是富国之道。

但是,在战国后期这个时代,非但不是大乱初平、百废待兴,反而正是各国要动员一切力量赢得竞争的时候!

也就是说,齐国是在大家都冲刺的时候,用起了养生的方法,自然不合时宜!

所以,当时的齐国,与民休息,“事秦谨,与诸侯信”,我谁都不打了哈!哥几个自己去玩哈,我先去吃饭了!

总之,战国后期,齐国的“隐身”,是以“无为”为借口,以应对自己无能为力的局面。

因为实力不行,所以赶到前途渺茫。

因为能力不行,所以不知如何破局。

所以,拥抱“无为”的思想,该吃吃该喝喝,不玩了。

用今天的话来说,齐国是自己“躺平”了。

其实,正如前文所说,即便齐国遭到了灾难性挫折,他仍然是有一些资本的;不知道如何应对的话,稷下学宫储备的雄厚人才基础未必没有能帮他“破局”的。

与今天的许多年轻一样,齐国,“躺平”得早了一点。