张春桥是江青的狗头军师、头号智囊,两人堪称一丘之貉。

两人虽然是从建国后才开始走到了一起,但实际上,两人其实很早就有了一些时间和地点上的交集,非常巧合。

首先,两人都是山东人,江青1914年出生于山东潍坊诸城县,张春桥1917年出生于山东菏泽巨野县,比江青小3岁。

江青在1928年跟着母亲去了济南,考入了山东实验剧院,学习戏剧,3年后,也就是1931年,张春桥也跟着父亲去了济南,在济南正谊中学读书。

同样是在1931年,江青从北平回到了济南,嫁给了一个富家子弟裴明伦。

也就是说,在1931年上半年,江青和张春桥都在济南,当然两人这时候还不认识,可能也没有见过面。

到了1931年7月,江青和裴明伦离了婚,在老师赵太侔的帮助下,去了青岛大学图书馆,当了一名图书管理员,每月工资30元。

有趣的是,毛主席当年在北京大学图书馆当管理员时,工资还只有8元。

到了1933年,江青在黄敬的介绍下,加入了共产党。

同样是在1933年,张春桥在济南加入了复兴社的下属组织“华蒂社”,意思就是“中华的法西斯蒂”,其性质已经不言而喻。

后来,张春桥从上海回到济南时,就住在复兴社山东头目赵福成家里,赵福成后来很明确地说过,张春桥就是复兴社的成员。而复兴社,就是军统的前身。

到了1935年,江青在上海演出话剧《娜拉》,引起了轰动,连鲁迅都不顾病体专程去看了一场,对江青的表演也很欣赏,江青(此时叫蓝苹)也开始在上海声名鹊起。

就在同一年,张春桥从济南来到了上海,在一家杂志社工作,乐于接受新事物的张春桥,应该也会去看过江青演的《娜拉》。

进入1936年,江青与上海大才子唐纳结婚,由沈钧儒做证婚人,在上海轰动一时。而且,江青在这一年拍摄了好几部电影,成为上海很有名的电影明星。

(图:右三为江青,右五为唐纳)

这一年,张春桥也在上海掀起了一场风波。

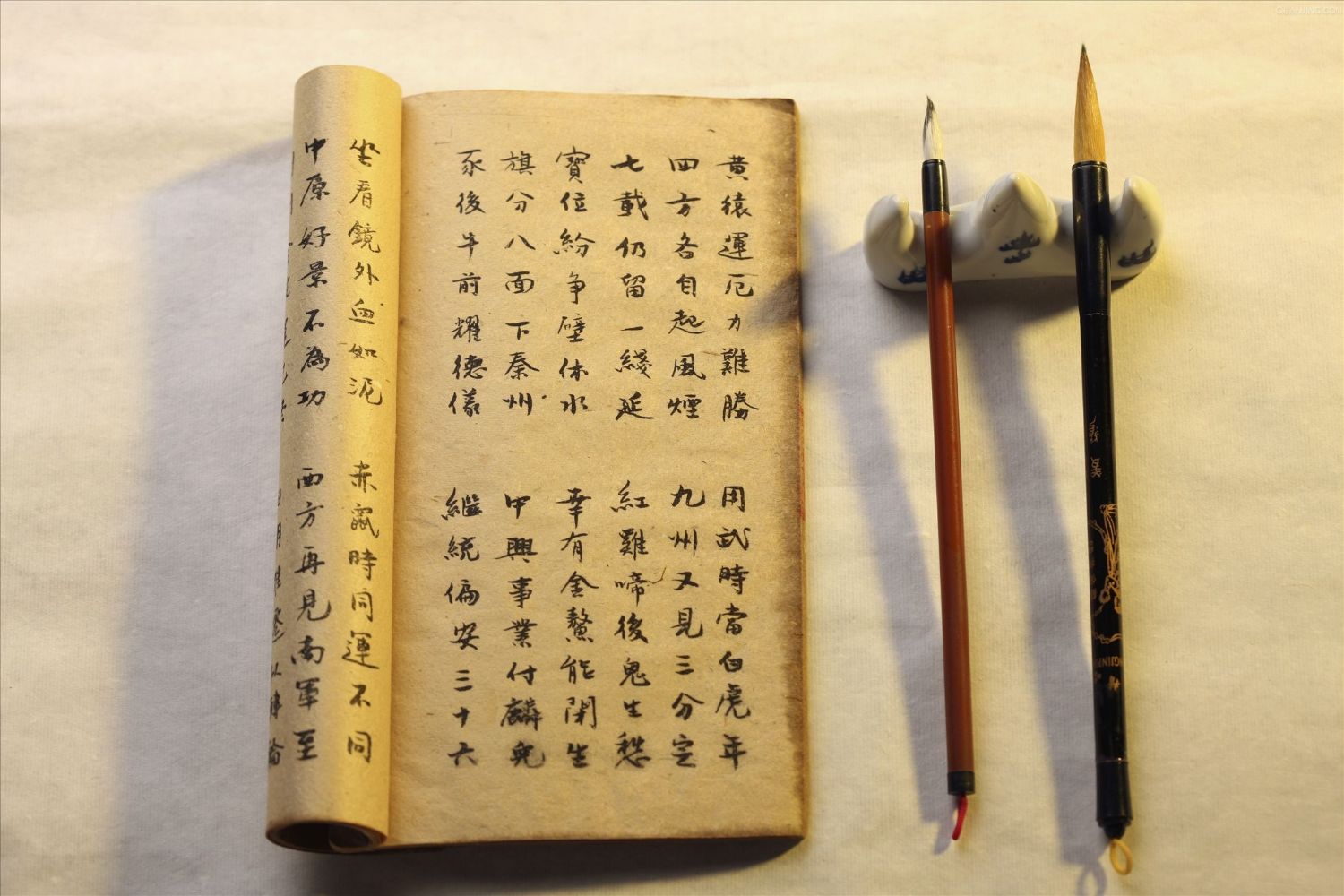

1936年3月15日,张春桥以“狄克”为笔名,在《大晚报》上发表了一篇《我们要执行自我批判》,表面上是批评萧军的《八月的乡村》,实际上就是把矛头指向了上海文坛盟主鲁迅,呼吁说:

“批评家!为了读者、为了作者,请你们多写点文章吧!多教养作者吧!许许多多的人们在等待着你们的批判!不要以为那些作家是我们的就不批评!我们要建立国防文学,首先要建立更为强健的批评!我们要结成联合阵线,首先要建立强健的批评!更为了使作家健康,要时时刻刻地执行自我批评!”

当时的鲁迅已经重病缠身,但看到这篇文章后,非常生气,就写了一篇《三月的租界》作为反击。

对于刚刚19岁,在上海文坛名不见经传的张春桥来说,鲁迅的回应就是最好的宣传,因此,张春桥也开始在上海文坛崭露头角。

1936年10月19日,鲁迅在上海病逝,因为江青是左翼联盟的人,就去参加了鲁迅的葬礼,并在11月15日发表了一篇纪念文章《再睁一下眼睛吧,鲁迅!》。

而张春桥,虽然不是左翼的人,没有资格参加鲁迅的葬礼,但是也在11月9日发表了一篇《鲁迅先生断片——我的悼念》。

那么,江青和张春桥在上海期间有没有交集呢?还是有的。

军统大特务沈醉后来回忆说:“我当时去崔家,经常见到蓝苹,她有时还给我倒茶,因为崔是上海《大晚报》副刊‘火炬’的编辑,常在该报写‘北国美人’等类文章来给蓝苹捧场,一个四等演员有这样的人来捧场,当然是求之不得。我不但记得很清楚,而且在粉碎‘四人帮’后,知道那个在崔家见过的穿蹩脚西装的狄克,就是张春桥,我的脑子里也有印象。”

这个“崔”,名叫崔万秋,是《大晚报》副刊“火炬”的主编,和江青、张春桥一样都是山东人,而且都是上海文化圈的人,因此,崔万秋对江青和张春桥是很照顾的,经常在《大晚报》上帮江青做宣传,张春桥写的文章,也有很多都是发表在《大晚报》上。

所以,江青和张春桥在这个时期应该是见过面的。当然,一个属于娱乐圈,一个属于作家圈,两人的交往应该也不是很深。

江青与张春桥离开上海的时间,也都是在1937年,而且都是先回的济南,后去的延安。

1937年7月7日,北平爆发了七七事变,中国人也开始全面抗战,江青知道上海肯定会成为战场,就匆匆离开了上海,回到了济南,在济南住了几天后,又经过西安去了延安,到达延安的时间是在1937年8月。而张春桥,一直到1937年9月才离开了上海,回到了济南,到了12月,济南也沦陷了,张春桥又离开了济南,一路辗转去了延安。

不过,张春桥在延安住了没多久,就被调去了晋察冀根据地,担任《晋察冀日报》编辑,与江青应该也没有交集。

直到1963年,江青去上海抓样板戏,柯庆施派张春桥给她帮忙,两人才开始了正式的合作,后面的事就不需要多说了。

(参考资料:《江青传》《张春桥传》)