彭德怀手下的十万大军,居然八成是俘虏兵,这搁谁能不头疼?

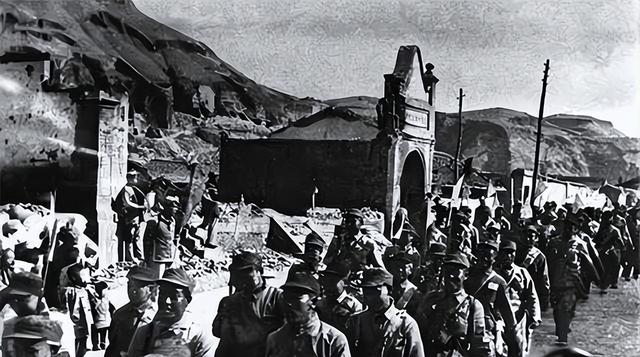

1947年,解放战争打得正热闹,西北野战军却陷入尴尬:兵力少,后勤弱,还得拖住胡宗南的二十多万精锐,硬是靠2万多人撕咬出一片天。但随着战斗损耗严重,彭德怀不得不大量吸纳俘虏兵补充兵力。问题是,这些俘虏兵大多是国民党胡宗南的部队,而且清一色的四川人,连连队长、排长都被俘虏兵占了大半。这支队伍,从头到脚换了个“南方血统”。一支靠俘虏拼凑起来的军队,能不能指望得住?这可真是一场考验。

【为什么会这样呢?我认为有以下几个原因】

1. 西北太穷,招不到兵

彭德怀的后方,陕甘宁边区,一穷二白得让人心疼。陕北人口稀少,交通闭塞,老百姓连自己的肚子都填不饱,更别说养活一支军队了。要是硬拉农民入伍,不仅没法增加战斗力,反而可能把根据地的经济拖垮。而晋绥军区虽然比陕北稍微好点,但也穷得不堪。整个西北野战军只能靠“自力更生”,但这“自力”根本就生不出多少兵来。于是,阵地上一抓俘虏,队伍就这么“壮”起来了。

2. 胡宗南的兵源是四川人,俘虏一批就是“川军”

胡宗南是蒋介石的心腹,早些年在四川混得风生水起,手下的兵大多是四川老乡。抗战时期,他的部队被调到西北,成了“蒋家军”的重要臂膀。解放战争一打响,西北野战军和胡宗南的部队干上了,胡宗南的川军成了彭德怀的“重点俘虏对象”。结果,西北野战军的“血统”一下变得“南方化”,从一支北方老乡撑起来的队伍,变成了“川味军团”。光看口音,彭德怀的部队俨然是胡宗南的“翻版”。

3. 大量俘虏兵让队伍不好带

俘虏兵的加入是把双刃剑。一方面,他们弥补了兵员不足的问题;另一方面,却成了队伍管理的“隐患”。这些人“吃谁家饭就当谁家兵”的思想很重,战斗意志和觉悟也远远不够。彭德怀手下甚至有班长当面骂新俘虏:“你们这么快就投降,丢不丢人?”更别提有些人心里还惦记着“老东家”,搞不好就会出乱子。这让彭德怀非常头疼,他不得不花大量时间和精力搞整顿,既要防止哗变,还得提升部队的凝聚力。

西北野战军的“川化”,既是战争环境逼出来的结果,也是彭德怀“能屈能伸”的表现。他明白,有再多顾虑,也得先把队伍拉起来再说。毕竟,在战场上,活兵总比死规矩有用。而他用“诉苦”“三查三整”等整军运动,把一支满是俘虏兵的队伍,硬是锻造成了解放战争中最能打的部队之一,这才是彭德怀的过人之处。