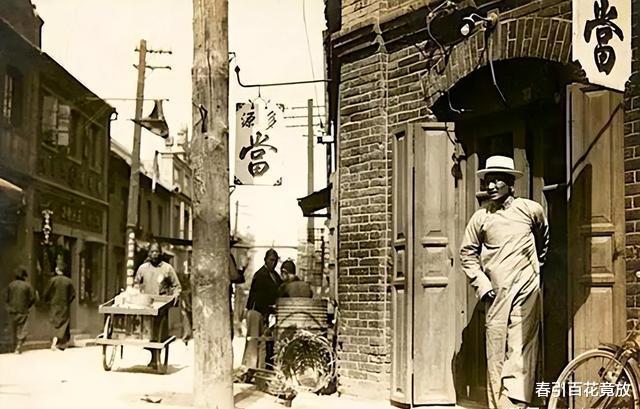

典当业历史源远流长,其发端可回溯至南朝时期。在清代之前,朝廷对当铺的开设在管理上相对宽松。然而,自雍正六年起,政策发生转变,官方出台规定,明确要求所有开设当铺的经营者,均需向官府申领经营许可凭证,并按月向朝廷缴纳赋税。

当铺依性质可作多元分类,其中涵盖私人运营的“私典”与具备官方属性的“公典”。此外,尚有一种颇具特色的半官方当铺,其幕后出资人多为达官显贵。以清代为例,皇子成年后获封府邸,依制,皇帝会赐予钱庄与当铺,划归皇子私人财产范畴。

典当,就其本质而言,是以抵押物为依托的一种高利放贷形式。当个体面临临时性资金短缺时,可选取手头具有一定价值的物品,诸如珠宝首饰、文物、衣物、器具等,将其交付至当铺作为质押物,进而向当铺获取相应借款。

以贵重物品于当铺进行抵押,实乃一种成本高昂的经济行为,若非处于极端困境,通常不会有人选择此途径。这是由于当铺存在既定规则,典当者不仅需在规定期限内偿还本金,还得支付高额利息。利息水平存在差异,月利率有二分、二分半或三分等不同情况。值得注意的是,官府对典当行业作出明确规定,所有当铺的最高月利息不得逾三分,若超过该标准,即属于违法获取不当利益。

然而,即便以最低的二分利计,其利率水平已然颇高,折合成年利率可达24%。具体而言,当典当者持物于当铺抵押,若抵押金额为一百两白银,以月息二分计算,一年期满赎回时,需支付本息共计一百二十四两白银。若月息按三分计算,则需支付一百三十六两白银。由此可见,相较于当下银行贷款的利率,典当行业彼时的利率倍数颇高。

典当行业在期限设定方面有着明确规范。其规定,典当期限存在上下限区间,上限为三年,下限为两年。当典当期限届满,若典户缺乏足够资金履行赎回义务,则该典当交易即转变为“死当”状态。在此情形下,依据行业既定规则,所典当之物品所有权随即归属于当铺。

当铺开展经营活动,若当户皆能如期赎回所典之物,其已然可获丰厚利润。而一旦出现死当情形,当铺更是求之不得。盖因当铺于初始估价阶段,一贯秉持审慎原则,遵循就低估值之策略。为达此目的,当铺在开具当票过程中,亦是殚精竭虑,力求在当票内容填写上,契合其低估值之意图。

对于熟知电视剧《大宅门》的观者而言,想必对这样一幕情节印象深刻:剧中角色老七,手持一件质地精良的皮袄,前往当铺进行典当。当铺掌柜接收皮袄后,随即大声宣告:“此皮袄已遭虫蛀鼠啮,皮毛脱落几近光秃,且面料糟朽、里衬破损,仅余这般破败皮袄一件!”

七爷因对典当行业的行情缺乏了解,遂与当铺掌柜产生争执。随后,七爷手持皮袄,转至另一家典当行寻求当押。然而,这家当铺的掌柜在收当时,所运用的专业行话竟与前一家如出一辙。

当铺施行此类举措,究其原因,一方面在于能够削减抵押款项的支付额度;另一方面,在未来客户履行赎回手续时,若出现因当铺保管失当而致使抵押物“虫蛀鼠啮”的状况,当铺便可据此免除自身责任。而典当者彼时因急需资金周转,情势紧迫,自然不会就此类细节与当铺掌柜据理力争。

在典当行业领域,针对各类典当物品,当铺内部均使用特定行话。此举措旨在借助这些专业术语,从多方面精准评估与把控风险,通过优化业务流程、强化风险管理手段等,将潜在风险降至最低水平,进而实现利润最大化的商业目标。

典当行业在业务范畴上遵循特定的行业规范。回溯至清代,该行业便存在所谓“三不当”原则。其一,神袍戏衣不予典当,此规定旨在规避可能混入的逝者寿衣、殓服等物品。其二,旗锣伞扇亦不在典当之列;其三,低潮首饰同样被拒。后两者主要是为了防止有人以琐碎物件前来戏耍,扰乱典当行业正常经营秩序。

依据典当业务流程,当铺会向典当者开具当票。就现存清代当票而言,其属于一种纸质凭证,由质地柔韧的桑皮纸印制而成。当票顶部设有横栏,其上印有当铺名号;下方分为三栏竖排布局。其中,右侧一栏填写物品的名称、数量以及质量状态;中间一栏记录典当所获银钱数额;左侧一栏则标注典当日期。此三栏内容皆为临时填注。而诸如典当期限等相关文字,在当票制作时便已预先印制其上。

鉴于当铺行业蕴含丰厚利润,彼时诸多王公贵族与内廷太监纷纷投身其中,意图在这一领域分得一杯羹。因其皆具备官方背景,相较于普通当铺,他们在市场竞争中更具优势。故而,民众往往倾向于选择此类当铺进行典当交易。盖因这类当铺依托官方背景,给人一种即便经营不善歇业,亦有迹可循、责任可究的可靠感。

自乾隆时期起,于京城及各省重镇,诸多当铺的幕后经营者中,不乏当朝官员。尤其值得注意的是,内务府官员在其中占据相当比例。这些官员凭借贪污受贿所敛之财,大规模投资开设当铺,进而对商民进行盘剥。

以清代巨贪和珅为例,其名下当铺数量颇为可观,达数十之众,且每家当铺所具本银皆逾数万两,足见其富可敌国。和珅获罪后,嘉庆帝将其当铺悉数没收。此批当铺,部分归入内府,以充皇室用度;部分则赐予诸兄弟,以表皇恩。

清末之际,伴随近代银行体系的逐步构建,传统典当行业受其冲击,渐趋式微。然而,在基层民间经济活动范畴内,典当业仍保有一定市场份额。直至新中国成立,社会经济结构发生深刻变革,典当行业彻底丧失存续基础,至此正式从历史进程中销声匿迹。