沈醉居然为“夹手指”辩解,说比“钉手指”轻一点。换句话说,他这是在强调自己“没那么坏”?

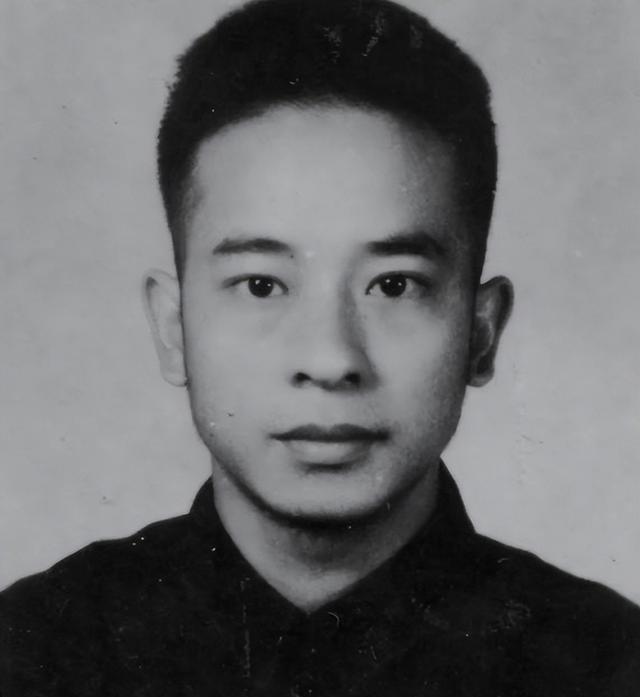

1961年,小说《红岩》一出版,全国掀起了抢购风潮。书里讲述了共产党人在重庆“渣滓洞”“白公馆”监狱里,与国民党反动派斗争的真实故事,尤其是江姐的英雄形象,震撼了无数读者。但就在大家为“红岩精神”热血沸腾时,历史原型之一的沈醉站出来说:书里关于提审江姐的情节有夸张不实的成分。毕竟,他就是书里“严醉”的原型人物。可问题是,沈醉的“澄清”真的能为他洗白吗?

【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】

1. 沈醉的“轻罪论”:试图减轻罪责,强调“没那么坏”。

沈醉对《红岩》中“竹签钉手指”的情节提出异议,说真实情况是“竹筷夹手指”,而不是“竹签钉手指”。看似在纠学创作的夸张,却也在为自己“减负”。但问题是,无论是“钉”还是“夹”,手段都够残忍,根本没什么本质区别。夹手指的酷刑,源自中国古代,竹筷被麻绳拉紧后夹住骨头,疼到骨裂。说白了,沈醉只是想把自己从“十恶不赦”降级到“九恶半”,但这种辩解并不能掩盖他参与酷刑的事实。所谓“轻罪”,不过是他自我开脱的心理防线。

2. “复杂人设”:既有恶魔的一面,也有一丝人性残存。

沈醉的性格很矛盾。他是军统中将,参与了无数暴行,手上沾满鲜血,但他又不是彻底丧失理智的“疯狗”。当徐远举想侮辱江姐时,沈醉选择开口阻止,并提议用“夹手指”替代其他刑罚。这里,他表现出了一丝“良知”,甚至有种“恶人中的文明人”的错觉。但我们不能因此为他开脱。他阻止侮辱江姐,不是因为他有多高尚,而是因为家庭背景让他对女性有些许尊重罢了。从结果看,他的“退而求其次”依然是对暴力的参与和纵容。

3. 《红岩》的艺术加工:让敌人更恶,英雄更伟大。

文学创作本身就有加工的成分。罗广斌等人并没有亲历江姐被提审的场景,只能通过采访和想象去补充细节。为了塑造江姐的伟大形象,敌人的残暴也被刻画得更加极端,比如把“夹手指”写成“钉手指”。这一改动让情节更震撼,但也给了沈醉“挑刺”的机会。可即便沈醉参与酷刑的细节被放大,最核心的问题仍然是真实的:江姐在他的提议下受刑,他无法把自己摘干净。这是历史的铁证,沈醉再怎么强调“竹筷比竹签轻”,也改变不了他作为迫害者的身份。

沈醉的辩解,看似有道理,实则站不住脚。他试图通过纠正《红岩》的细节来减轻自己的历史罪责,却忽略了自己无法洗脱的核心问题:他是历史中江姐受刑的参与者。夹手指还是钉手指,都是让人发指的酷刑,所谓“没那么坏”,不过是沈醉想给自己找的台阶罢了。而《红岩》对江姐的塑造,是对真实历史的提炼,也是对革命精神的致敬。沈醉的“质疑”,更像是一种对自己罪行的回避,而不是对历史的真正还原。