雨燕,这种独特的鸟类,与常见的家燕不同,被民间赋予了"无脚鸟"的称号。它以其独特的生活习性而闻名,与普通家燕形成鲜明对比。雨燕不仅在外形上与家燕有所区别,其飞行能力和栖息方式更是令人称奇。这种鸟类的特殊之处在于它几乎一生都在空中度过,极少落地,这种习性让它获得了"无脚鸟"的美誉。在中国传统文化中,燕子通常被视为吉祥的象征,而雨燕因其独特的生存方式,更增添了几分神秘色彩。它的存在不仅丰富了鸟类多样性,也为人们观察自然提供了独特的视角。

这种独特的燕子在空中度过一生,甚至在飞行时也能休息。它们一旦着陆,生命就会终结。那么,这种生物是如何延续种族的?它们真的没有脚吗?实际上,这种燕子拥有脚,但它们的功能已经退化,主要用来抓握巢穴。繁殖时,它们会在空中交配,雌鸟随后在高处筑巢产卵。幼鸟在巢中成长,直到具备飞行能力。这种生活方式使它们几乎不需要落地,从而避免了着陆带来的危险。它们的生存策略展示了生物适应环境的惊人能力。

让我们深入了解一下雨燕这种永不停止飞翔的生物,探索它们独特的生活历程。这种鸟类以其持久的飞行能力而闻名,几乎一生都在空中度过。雨燕在飞行中完成所有生活必需的活动,包括进食、交配甚至睡眠。它们的翅膀长而尖,身体流线型,这些特征使它们能够在空中高效滑翔。雨燕的迁徙距离也相当惊人,每年往返于繁殖地和越冬地之间,飞行里程可达数千公里。这种鸟类很少落地,只有在筑巢和繁殖时才会短暂停留。雨燕的生存策略和生理适应能力,展现了自然界中一个令人惊叹的进化奇迹。

【雨燕的自述】

雨燕属于雨燕科,也被称为楼燕,广泛分布于全球各地。这一科包含多个种类,例如高山雨燕、普通雨燕和白腰雨燕等。

普通雨燕的外表并不起眼,全身羽毛呈深褐色,显得十分低调。然而,这种看似平凡的鸟类却拥有惊人的飞行技巧,在鸟类飞行能力排行榜上占据了一席之地。当它们展开翅膀在空中翱翔时,那对修长的翅膀形似两把锋利的镰刀,展现出独特而优雅的姿态。

雨燕属于典型的迁徙鸟类,主要栖息在高纬度区域。每年它们都会进行大规模的南北迁徙,从北方飞往南方。这种季节性迁移是雨燕生活习性的重要特征,体现了它们对气候变化的适应能力。

科学家对北京地区的雨燕进行了追踪研究。他们在这些鸟的背上安装了超轻的光敏定位装置,每个仅重0.65克。通过这种微型设备,专家们能够准确记录雨燕的迁徙路线和活动轨迹。这种定位器重量极轻,不会影响雨燕的正常飞行,为研究提供了可靠的数据支持。

研究结果显示,这群雨燕的迁徙路线始于北京颐和园,向西北方向移动,先后经过内蒙古和新疆地区。随后,它们跨越国境,转向西南方向继续飞行。在穿过红海进入非洲大陆后,这些雨燕持续向南迁徙,经过长达三个月的飞行,最终抵达目的地南非。

根据数据测算,这次迁徙旅程的总里程接近3.8万千米,几乎等同于地球赤道的周长。令人惊叹的是,这些体重仅几十克的小型鸟类,竟然能够坚持完成如此漫长的飞行,而且这一壮举每年都会重复上演。

很多人觉得雨燕对飞翔有着发自内心的喜爱。可以说,它们天生就是为天空而生的,蓝天才是它们真正的归属。

【一边睡一边飞】

科研团队最近对雨燕的迁徙路径进行了监测,成功记录了它们的飞行距离。这次迁徙从7月底开始,到10月末结束。能在如此短的时间里完成如此长距离的飞行,充分展现了雨燕卓越的飞行能力。

研究数据显示,雨燕在空中飞行的最高速度能达到每秒48米,换算成小时速度约为172.8公里。这种鸟类在飞行时的速度表现相当惊人,是已知鸟类中飞行速度最快的物种之一。

雨燕的飞行速度虽然不能一直保持在最高水平,但它们的平均飞行速度仍能达到每小时112公里。这个速度在鸟类中已经是相当出色的表现,使它们成为飞行领域的佼佼者。

有人喜欢拿雨燕的飞行速度和鹰隼俯冲时的速度作比较,以此说明雨燕飞得不够快。但这种对比其实不太合适。雨燕擅长的是长距离飞行,可以说是动物界的“马拉松健将”,它的优势在于持久飞行而非瞬间速度。

雨燕在迁徙时,为了尽快到达目的地,它们可以连续飞行,最长记录显示它们能持续飞行长达9天之久。

很多人可能会惊讶,雨燕这么小的身躯竟然能连续飞行这么久,不需要休息和进食。但事实并非如此。雨燕在飞行过程中就能解决睡眠和觅食的问题,堪称“多任务处理”的高手。

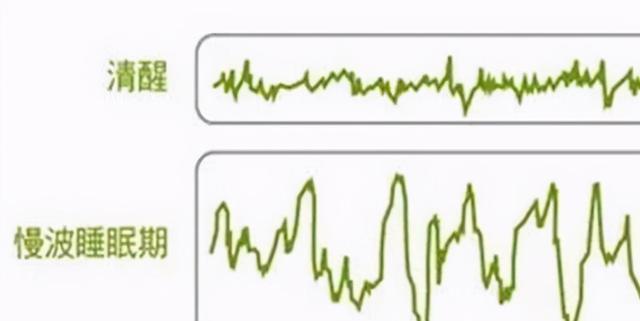

雨燕有一种独特的睡眠方式,叫做“半脑慢波睡眠”,让它们能在飞行中休息。简单来说,它们可以让一半大脑保持清醒,控制飞行,而另一半大脑则进入睡眠状态。这种机制确保了雨燕在长途迁徙中既能休息又能持续飞行,不会因为疲劳而影响飞行安全。通过这种方式,雨燕有效地解决了飞行与休息的矛盾,展现了它们在自然选择中进化出的高效生存策略。

雨燕的睡眠方式很特别,它们休息时只有一侧大脑处于休眠状态,另一侧始终保持清醒。这种独特的生理机制确保了它们在睡眠时依然能够维持基本功能。此外,雨燕的身体结构也极具特点,其流线型的身躯和镰刀状的翅膀,使其能够在较低空域借助风力进行滑翔飞行。这种身体特征与飞行能力的完美结合,使雨燕能够在空中高效移动,同时保持能量消耗的最小化。

在这种情况下,雨燕只需付出少量体力就能保持在空中滑翔,因此它们可以一边飞行一边休息,毫不费力地兼顾两者。

雨燕在空中就能搞定吃喝问题。它们的主要食物是飞行中的昆虫,所以一边飞一边觅食对它们来说轻而易举。喝水同样可以在飞行中完成,这对雨燕来说没什么难度。

说到雨燕喝水的方式,很多人可能会有误解,以为它们得等着下雨时张嘴接水喝。其实并非如此,雨燕喝水的方式和普通鸟类大不相同。它们不需要像其他鸟那样停在岸边或石头上,一次喝个够。相反,雨燕会在飞行过程中,快速掠过湖面,像蜻蜓点水一样,边飞边喝。这种独特的喝水方式既高效又省时,让它们能在飞行中轻松完成补水。

雨燕在飞行中解决了基本的生存需求,那么它们如何在不停歇的飞行状态下完成交配和繁殖?

鸟类在飞行时进行交配是一种常见现象,尤其是雨燕这类空中飞行的鸟类。当观察到雨燕在空中出现短暂的下滑动作,并且两只鸟紧贴在一起时,这通常就是它们在进行交配的标志。这种空中交配行为在鸟类世界中并不罕见,体现了它们独特的繁殖方式。

尽管雨燕能在飞行时进行交配,但筑巢和产卵却需要它们停下来。毕竟,不可能一边飞一边下蛋,那样的话,小燕子还没出生就完蛋了,哪有机会看看这世界长啥样。

雨燕的筑巢习性受到自身特点的影响,它们倾向于在高处的洞穴或缝隙中安家,很少会在低矮的屋檐下筑巢。

北京师范大学动物学专家赵欣如指出,雨燕是一种善于攀爬的鸟类,它们主要栖息在陡峭的岩壁和洞穴中。这种鸟类通常依靠山体岩石的裂缝和洞穴边缘作为栖息地,通过从高处俯冲并拍打翅膀来实现起飞。

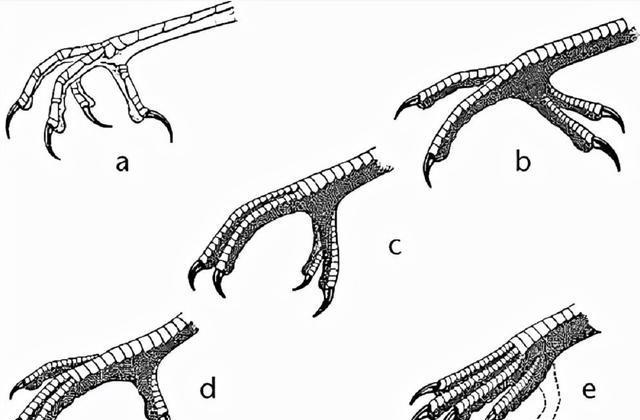

对于"攀禽"这个词,很多人可能不太熟悉,但这正是雨燕被称为"无脚鸟"的原因。其实,雨燕并非真的没有脚,只是它的脚存在一些功能上的缺陷。这种独特的生理特征,让雨燕在鸟类中显得格外特别。

【“无脚鸟”为何落地如同死亡?】

鸟类通常具有对握的爪子,这让它们能够牢牢抓住树枝或在地面停留。然而,雨燕的脚趾结构与众不同,四个脚趾全部朝前,这种构造让它们既无法对握,也缺乏落地时所需的支撑力。因此,雨燕在地面上很难保持平衡,甚至难以站稳。

雨燕并非不想在地面停留,而是其生理结构限制了它的行动。一旦落地,它很难再次飞起。对雨燕而言,失去飞行能力就等于失去了生存的机会,既无法觅食也无法饮水。这样的困境无异于宣判了它的死刑,要么成为其他动物的猎物,要么只能等待饥饿的终结。

由于雨燕的习性,它们更倾向于在高耸的建筑物周围活动,尤其是一些历史悠久的古老建筑,这些地方成为它们筑巢和栖息的首选。

北京居民回忆,过去雨燕的叫声常常划破城市的上空,它们在古老的建筑群中穿梭飞翔,构成了这座城市独特的景观。

从历史记载来看,古代文人笔下的"王谢堂前燕"实际上指的是雨燕。这种鸟类之所以不在普通百姓家中筑巢,主要原因在于民居的建筑高度不足,无法满足它们起飞所需的空中空间。雨燕对栖息环境有特定要求,需要从高处俯冲才能顺利起飞,而普通百姓的房屋往往达不到这个高度标准,因此它们更倾向于选择高门大户的宅院作为栖息地。

北京雨燕曾让许多中国人感到熟悉和亲近,但由于城市的快速扩张,它们的数量已经大幅下降。

【北京雨燕的“锐减”】

很多人或许不了解,北京在古代还有个名字叫燕京,这反映出燕子在当地文化中扮演了重要角色。根据历史记载,早在殷商时代,人们就把燕子视为自己的先祖,并尊称它为“玄鸟”。

雨燕作为北京的象征,见证了这座城市的历史变迁,目睹了多个王朝的兴衰。然而,时至今日,这种鸟类似乎也面临着自身的衰退期。

由于北京老建筑的拆除,许多雨燕失去了原有的栖息地,导致它们逐渐在城市中难觅踪影。这种变化使得这种曾经常见的鸟类慢慢淡出了人们的视线。

北京雨燕数量大幅减少,主要原因在于它们难以找到合适的筑巢地点。北京林业大学自然保护区学院副院长徐基良解释道,为了保护文物,避免麻雀等鸟类的排泄物对古建筑的漆面和木质结构造成损害,许多古建筑在斗拱的空隙处安装了防雀网。

人类与自然原本就应该和谐相处,共同生存。那些陪伴我们度过无数岁月的鸟类,不应该就这样从我们的视线中消失。目前,北京雨燕的保护工作正在有序推进。当人们发现不幸跌落的雨燕时,会主动将它们带到高楼之上,为它们创造重新飞翔的机会。