淮海战役中,黄百韬和黄维,都是解放军遇到的硬骨头。

战后,有人问粟裕将军,两人谁更难打?粟裕沉思片刻,做出了一锤定音的评价。

黄百韬和黄维,一个是防守专家,一个是王牌主力,到底谁更棘手?

淮海战役打响后,黄百韬作为,国民党军的重要一环,带着第七兵团驻扎在徐州外围,任务是死守大军撤退的通道。

黄百韬出身黄埔军校,有着丰富的作战经验。

带领的第七兵团虽是临时拼凑,但士气不低,这支部队不是嫡系,却在黄百韬的指挥下,展现出极强的防御能力。

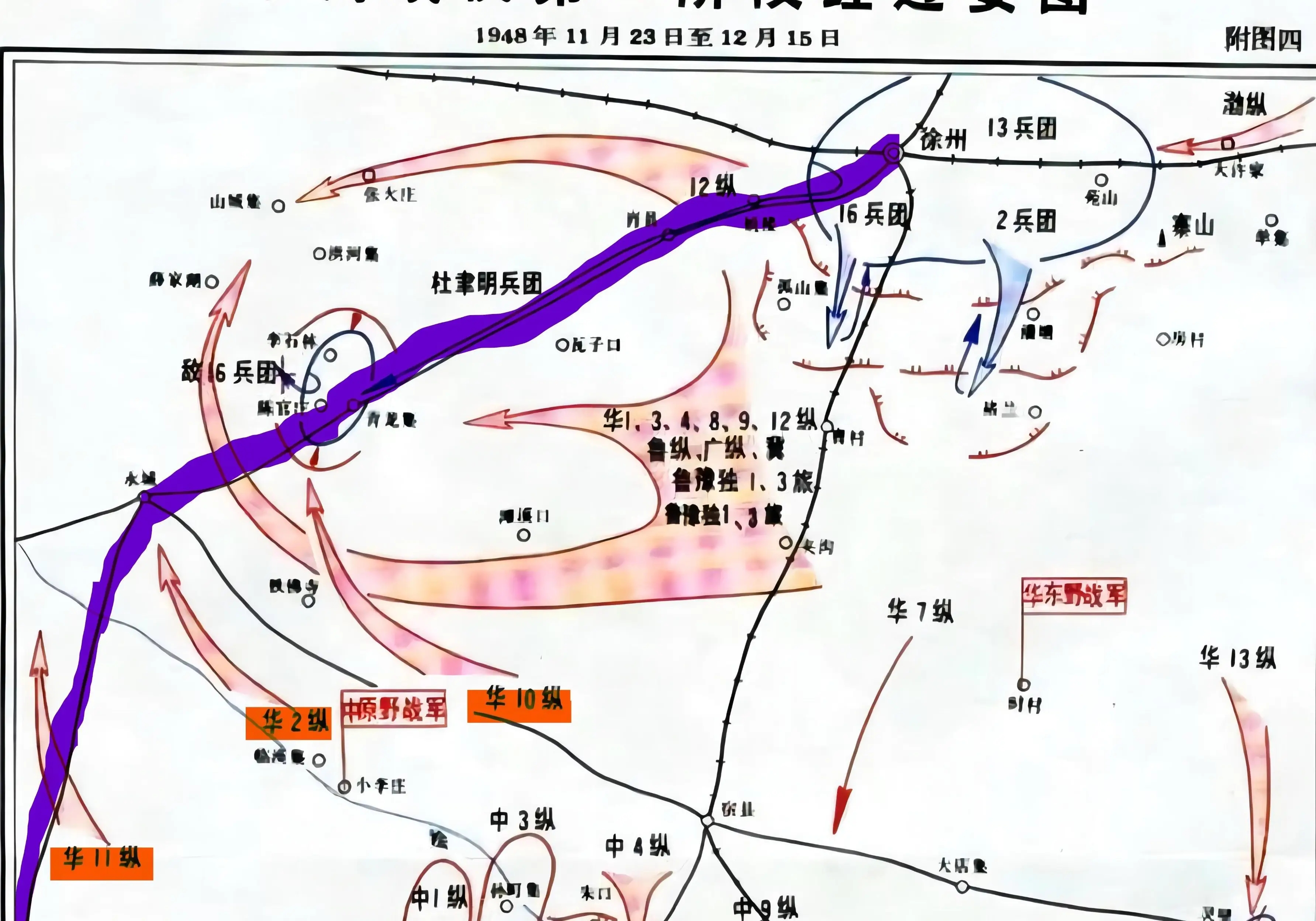

1948年11月初,解放军开始围攻黄百韬的兵团。

黄百韬手里的兵不多,但他懂得用地形优势,死死咬住阵地。

他让部队依托碾庄圩一带的堤坝、河流进行防守,这里河网密布,易守难攻,解放军的几次强攻都被他挡了下来。

一位解放军老战士后来回忆说,那段时间,每天面对的,都是密集的火力网,黄百韬的兵真是拼命。

粟裕将军在指挥部里盯着地图,眉头紧锁。

黄百韬兵团看似散兵拼凑,实际上战斗意志极强,不能轻敌。

如果迟迟打不下这道防线,淮海战役的全盘部署就会受影响,粟裕下令加强兵力,层层包围黄百韬,坚决不给他突围的机会。

黄百韬也不是轻易认输的人,通过电报向徐州总指挥部请求援助,但杜聿明的主力部队,此刻正被其他解放军牵制,根本抽不出手。

眼看孤立无援,黄百韬在阵地上,继续指挥部队死守,每一寸土地都拼到底。

到了11月22日,解放军全面突破了,碾庄圩的外围阵地,黄百韬兵团,被包围得水泄不通。

这一晚,黄百韬的参谋劝他说,局势已不可挽回,不如突围。

他却摇摇头,说:“如果连我都跑了,谁来挡住解放军?”

黄百韬最终选择留下,与兵团共存亡,23日,他的兵团全线崩溃,本人也在突围中身亡。

粟裕后来评价黄百韬,说他是“国民党军中少有的,能指挥坚守的将领”,其兵团顽强抵抗,确实拖住了解放军的行动,让国民党其他部队,争取到了时间。

黄百韬的死,既让人唏嘘,也让人感叹他的作战意志。

值得一提的是,黄百韬的防守战术,谈不上多么高超,却充分发挥了,他对战场局势的把控能力。

利用碾庄圩的复杂地形,精心布置火力点,让解放军的攻势频频受阻。

解放军多次调整进攻策略,黄百韬总能迅速应对。

正是这种灵活应战的能力,让他的兵团,成为淮海战役中,解放军头疼的敌人。

粟裕还提到,黄百韬兵团的坚持,对整个战局产生了重要影响。

他说:“黄百韬的兵团虽被歼灭,他们的防守,拖住了我们的行动,使我们无法,迅速完成对徐州的合围。”

换句话说,黄百韬用他的顽强和牺牲,为国民党军队,赢得了最后的喘息时间,这并不足以扭转战局,他的坚守精神,却给所有人留下了深刻的印象。

与黄百韬相比,黄维是蒋介石手里的嫡系王牌。

他的第十二兵团装备精良,兵力充足,被认为是国民党军队的“拳头”。

淮海战役中,蒋介石命黄维,率兵增援徐州,企图与杜聿明的部队会合,扭转战局。

黄维信心满满,带着十二万大军,杀气腾腾地向战场进发。

想着这次出击,能让解放军尝到苦头,他没有想到,解放军早已布下天罗地网,等着他钻进来。

粟裕对黄维的动向了如指掌,制定了一个大胆的计划:围点打援。

黄维的兵团,越是向徐州靠近,越是被解放军牵着鼻子走。

当黄维兵团抵达双堆集时,发现自己已陷入重围,起初,黄维并不慌张,以为兵团的精良装备和强大火力,完全可以杀出一条血路。

现实很快给了他沉重一击,解放军在战场上灵活运用战术,不断压缩黄维的空间,将他的部队越围越小。

双堆集战役打得异常激烈。

黄维在指挥部里焦躁地来回踱步,他的参谋提醒他,必须尽快突围,否则兵团会被歼灭。

黄维犹豫不决,一方面,想坚持等援军,一方面又怕拖得太久无法突围。

时间一天天过去,解放军的包围圈越来越紧。

蒋介石多次电令黄维坚守,表示援军一定会赶到。

黄维等来的却是坏消息:杜聿明的主力,被解放军分割包围,根本无法与他会合。

黄维这才意识到,自己已被彻底孤立。

最终,黄维兵团,在粮弹耗尽的情况下全线崩溃,解放军发起总攻,黄维被俘,兵团十二万人全军覆没。

这场战斗让蒋介石,损失了最后一支能打的部队,也宣告了淮海战役的彻底失败。

粟裕在总结这场战役时指出,黄维兵团虽强,指挥系统僵化,面对解放军的灵活战术难以应对。

装备再好、兵力再多,也难逃覆灭的命运。

战后,粟裕被问及黄百韬和黄维谁更难打,他的回答让人印象深刻。

在他看来,黄百韬的兵团装备虽不如黄维,但防守能力极强,战斗意志顽强,解放军攻打碾庄圩付出了不小的代价。

黄维兵团是王牌,却在战术运用上,存在重大失误,被解放军全歼。

黄百韬兵团,在碾庄圩的抵抗,可以说让粟裕印象深刻。

粟裕曾形容,黄百韬就像一颗钉子,死死地扎在,解放军的前进路线上,这颗钉子最终被拔掉,但解放军确实,为此付出了很大的代价。

粟裕回忆说,围攻黄百韬的战斗中,不少解放军战士在冲锋时倒下,更多的人前赴后继。

这种精神,最终让解放军,啃下了这块硬骨头,这也从侧面说明了,黄百韬兵团的顽强。

而黄维兵团,则完全是另一种情况。

粟裕评价黄维时说,这支号称王牌的兵团,实际上像一只被关进笼子的老虎,表面看着凶猛,实际上失去了方向。

黄维的失败,不在于装备和兵力,在于他完全被动应战。

双堆集的战斗中,黄维几次试图突围,始终没有找到正确的突破口。

粟裕将军后来提到,如果黄维能够在战场上更灵活一些,或许结局会稍有不同,他在指挥上犯下的错误,注定了他的失败。

还特别提到,两人在心理上的差异。

黄百韬在最后关头,选择与兵团共存亡,这种精神让人佩服。

而黄维在双堆集被围时,几次对部下流露出悲观情绪,对蒋介石的援军失去了信心,也对自己的能力产生了怀疑。

粟裕认为,这种心态的不同,也直接影响了两支兵团的表现。

有人总结粟裕的评价,说黄百韬是“难啃的硬骨头”,黄维则是“外强中干的纸老虎”。

这样的对比,形象地说明了,两人在淮海战役中的表现差异。

黄百韬的顽强抵抗,延缓了解放军的推进,为国民党争取了一定的时间;而黄维的失败,则让国民党的战略彻底崩盘。

粟裕将军,也从两人的失败中,总结出了经验。

战争不光是硬实力的比拼,更是智慧和灵活性的较量,黄百韬虽失败了,他的坚持,给解放军带来了压力。

而黄维的失败,则是对僵化指挥的深刻警示。

淮海战役,是解放战争中的决胜之战,而黄百韬与黄维的命运,也正是国民党军队,在战场上的困境,也让后人看到了,战术与战略的重要性。

黄百韬的防守,最终失败,但他的坚守精神,也给我军造成了很大压力。

粟裕将军也承认,打下碾庄圩付出了不小的代价。

而黄维的失败,是国民党高层指挥混乱、战术僵化的缩影,蒋介石一味强调死守与等待援军,忽视了战场的实际情况,最终葬送了他的王牌兵团。

战争不是武器与兵力的较量,更是智慧与意志的比拼。

黄百韬与黄维,一个是顽强的防守者,一个是王牌的进攻者,他们的命运各不相同,都为中国革命的胜利铺平了道路。

淮海战役的胜利,是解放军的辉煌,也是对国民党失败教训的注解。

霜露雾雪

小编多看点历史吧,黄百韬不是黄埔毕业的,说黄百韬,把顾祝同的照片放上去干嘛?

用户31xxx91

肯定是黄百韬难打,永久工事加上黄百韬跟解放军是宿敌,对他不存在缴枪不杀的说法,双方都是死战