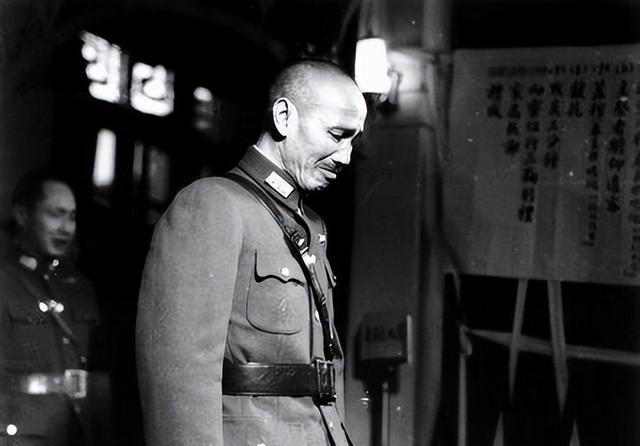

蒋介石与蒋经国之间的关系充满了错综复杂的因素。父子俩在政治理念、个人情感以及权力交接等方面都存在着深刻的互动与矛盾。蒋介石作为父亲和领导者,对蒋经国的成长与政治生涯有着深远的影响。而蒋经国在继承父亲政治遗产的同时,也在努力塑造自己的政治形象与政策方向。这种双重身份使得他们之间的关系不仅仅局限于家庭层面,更延伸至政治舞台,形成了独特的父子互动模式。

在这段父子关系中,尽管他们遵循着典型的中国式家庭模式,彼此间依然存在着深厚的感情纽带。

然而,由于政治立场的差异和父子之间理念的分歧,蒋介石与蒋经国之间经常产生冲突。

蒋经国一度公开表示要与父亲蒋介石划清界限。这种表态在当时引起了不小的震动,毕竟他们之间的父子关系众所周知。这种公开决裂的言论,不仅反映了两人之间的政治分歧,也揭示了家族内部复杂的权力关系。蒋经国的这番话,无疑是在特殊历史背景下做出的重大抉择,展现了他在政治立场上的独立态度。

退守台湾后,蒋介石与蒋经国的关系日益密切。在处理大陆旧部的问题上,两人的想法完全一致。如何让这些老部下在台湾安分守己,成为他们父子共同的重点。面对昔日的下属,蒋氏父子采取了相同的策略,致力于维持台湾的稳定。他们的合作在这一问题上表现得尤为突出,成为治理台湾的关键议题。

毛人凤随国民党撤退到台湾后,因戴笠意外身亡,他的地位迅速上升,甚至超过了蒋介石的预期。这种局面让蒋介石感到难以接受。

蒋介石与蒋经国父子是如何联手压制毛人凤的?这一过程中又发生了哪些关键事件呢?他们采取了哪些策略,最终达到了目的?这段历史背后隐藏着怎样的权力斗争和复杂关系?整个过程的具体细节和转折点又是怎样的?

1946年3月17日,戴笠,国民党军统局的最高领导,因飞机失事身亡。随后,蒋介石迅速着手调整特务机构的结构。他不仅对军统局进行了全面的改组,还将其正式更名为“国防部保密局”。这一系列动作标志着国民党特务系统进入了一个新的阶段。

戴笠生前在军统系统中拥有绝对权威,但他的意外死亡引发了组织内部的巨大动荡。如何处理戴笠留下的权力真空,成为蒋介石面临的首要难题。军统内部的权力重组和人员调整,让蒋介石感到十分棘手。这一系列变故不仅影响了军统的日常运作,也直接关系到国民党的情报系统稳定。蒋介石必须尽快找到合适的解决方案,以确保军统能够继续有效运作。

特务机构与总统的权力紧密相连,特别是蒋介石,他特别依赖这些机构处理一些不便公开的事务。因此,蒋介石必须确保对这类组织的绝对控制。

在军统体系中,郑介民的地位仅次于戴笠,因此他被视为接掌中统的首要人选。

然而,蒋介石在创建军统时就对其可能膨胀的权力心存疑虑,因此在组织内部设置了制约机制。作为制衡戴笠的关键人物,毛人凤被赋予了相应的权力。

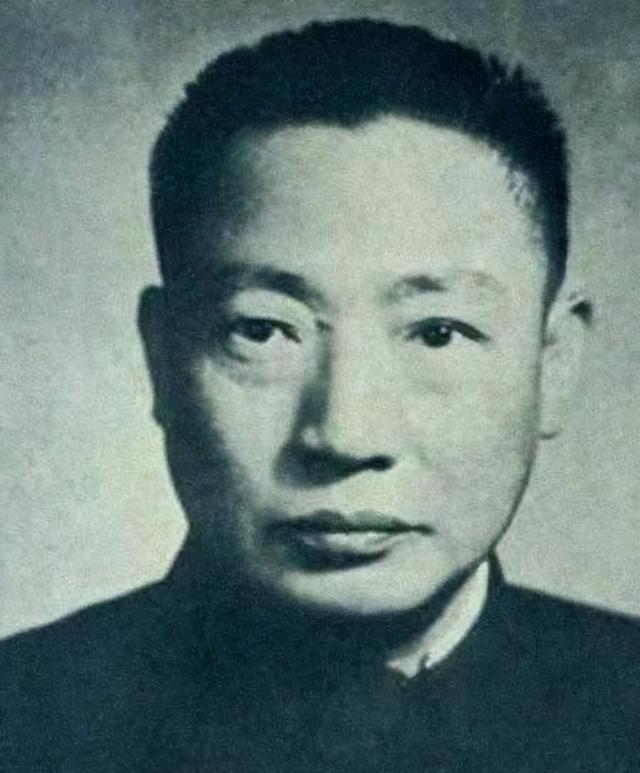

毛人凤进入军统时已经40岁,但他凭借处世圆滑、心狠手辣的手段,迅速在军统内部占据重要地位。他善于周旋于各方势力之间,同时执行任务时毫不留情,这些特质使他在短时间内成为军统的关键人物。

在长达八年的抗日战争中,敌我双方的对抗异常激烈。正是在这种艰难的环境下,毛人凤凭借自身能力,成功担任了戴笠的主任秘书一职。

这个职位让毛人凤掌握了真正的权力。当时,他负责军统内部的所有事务。戴笠去世后,毛人凤实际上已经成为了军统的最高负责人。

郑介民对毛人凤的处事风格心知肚明。当有人提议让他接替戴笠的职位时,他经过深思熟虑,意识到自己难以与毛人凤抗衡。因此,毛人凤很快便掌控了军统,随着机构名称的变更,他也顺理成章地坐上了保密局局长的位置。

毛人凤接掌保密局后,迅速清理了内部掌握实权的重要人物。

蒋介石对此深感忧虑,因为他深知,一旦特务机构的势力膨胀过度,便不再是他得心应手的“利器”,反而可能成为危及他统治根基的致命威胁。

蒋介石深知必须对毛人凤的权势加以约束,不能放任其势力不断膨胀。他意识到,若不对毛人凤进行有效制衡,其影响力可能会超出可控范围,进而威胁到自身的权威。因此,蒋介石采取了必要的措施,确保毛人凤的权力不会无限制地扩展,以维持整体的平衡与稳定。

当时的保密局行事极其专横,只要是他们不喜欢的对象或政治对手,就会立即采取行动进行铲除。除非是蒋介石亲自下令保护的人,否则想要保命就必须讨好毛人凤。面对这种失控的局面,蒋介石最终决定对保密局进行彻底改组。

蒋介石打算让蒋经国担任保密局长,主要有两个考虑。首先,蒋经国是他的亲生儿子,家族内部事务处理起来更方便。其次,蒋经国是预定的接班人,即便有些出格行为,也不会影响大局。

然而,当蒋介石和毛人凤讨论组织调整时,毛人凤不仅没有退让,反而直接质问蒋介石:“为什么要调整人员安排?”

蒋介石得知此事后,内心极为不悦,却又无计可施,只能暂且将此事搁置,表面上不再提及。

然而,蒋介石在私下对局势深感不满,因此他命令蒋经国在保密局内部联系可靠的成员,并组建一个专门的数据小组,以便更好地管理和监控情报的传递。

毛人凤在巨大的压力下,依然选择不轻易屈服。

毛人凤决定向陈诚靠拢,将中共台湾省工委的相关案件提交给陈诚处理,而非直接向蒋介石汇报。

毛人凤预判陈诚有潜力问鼎总统大位,便主动向他示好,意图在权力格局中抢占先机,为日后抗衡蒋氏家族做准备。

毛人凤的设想纯属一厢情愿。陈诚当时并不打算与蒋介石父子正面冲突,毕竟蒋介石依然牢牢掌控着国民党的实权。如果任由毛人凤的计划推进,陈诚的处境将岌岌可危。他深知此时与蒋氏摊牌无异于自寻死路,因此选择了谨慎行事。陈诚的考量很实际:在蒋介石依然大权在握的情况下,任何轻举妄动都可能断送自己的政治生涯。毛人凤的计谋看似高明,实则忽视了陈诚的处境和蒋介石的权威,注定难以实现。

1949年,蒋介石在撤离大陆后,将蒋经国安排为情报工作委员会的一把手,主要任务是统一和协调台湾地区的情报网络。这一举措旨在加强内部的安全和信息的有效管理,确保在动荡时期能够维持对局势的控制。蒋经国在这一职位上,利用其政治背景和资源,推动了情报系统的重组和优化,为后续的治理策略提供了坚实的情报支持。

毛人凤曾任保密局负责人,此前隶属于军统机构,曾与蒋经国共事。

在那个时期,蒋经国和毛人凤都在全力打击共产党,以确保国民党的政权稳固,因此两人之间保持着较为融洽的合作关系。

起初,蒋经国并不急于协助其父彻底清除毛人凤。在他看来,毛人凤对国民党仍具备一定的利用价值。

1950年,蒋介石着手调整保密局的领导结构,计划让蒋经国担任局长,这一举措直接削弱了毛人凤在局内的影响力。

毛人凤为了保住自己的权力,选择与宋美龄联手,阻挠蒋经国上位。他深知一旦蒋经国接手,自己的地位将受到威胁,因此积极寻求宋美龄的庇护,试图通过她的影响力来抵制蒋经国的接管计划。这一举动充分体现了毛人凤对权力的执着,也反映了当时高层权力斗争的复杂性。

为调解内部纷争,蒋介石组建了情报管控部门,指派蒋经国主理,专门管理信息传递渠道。这一举措旨在调节各方利益冲突,通过设立专门机构来掌握情报流通的主动权。蒋经国作为负责人,直接参与信息管控工作,确保情报流动符合既定方针。该部门的成立反映了蒋介石在权力平衡方面的策略,利用组织架构来协调不同派系间的矛盾。通过设立这一机构,蒋介石实现了对信息传递渠道的有效控制,从而维护了其统治体系的稳定。

自此,蒋经国与毛人凤的较量正式拉开帷幕。两人之间的权力角逐逐渐升级,矛盾日益加深。他们各自在国民党内部展开明争暗斗,试图扩大自身影响力。这场斗争不仅涉及个人利益,更关乎国民党未来的发展方向。双方在情报、军事、政治等多个领域展开激烈博弈,互不相让。这场持续多年的较量,深刻影响了国民党内部格局,成为当时政治生态的重要特征。蒋经国凭借其特殊身份和资源,逐步占据上风;而毛人凤则依靠其深厚的情报网络和特务系统,试图维护自身地位。两人的斗争不仅限于台北,还延伸到香港、澳门等地区,成为那个时代最具代表性的权力争夺战。

在双方激烈争夺人才和资源的过程中,甚至出现了暗杀和绑架等极端事件。这些行为让蒋经国彻底认清了毛人凤的本质,因此他毫不犹豫地选择了站在蒋介石一边。

1954年,蒋经国对情报机构进行了重大调整,将原有的数据组升级为国家安全局,并将其从总统府划归国防会议管辖。这一举措不仅改变了机构的隶属关系,还削弱了毛人凤在情报系统中的权力。与此同时,郑介民被任命为首任国安局长,进一步巩固了蒋经国对情报系统的控制。这一系列调整标志着情报机构在台湾政治格局中的重新定位。

毛人凤因被指控包庇下属参与蒋经国绑架案,遭到蒋介石的免职处分,从此失宠于蒋。

1955年,毛人凤因疾病离世,这标志着他与蒋经国之间长期的对立告一段落。

蒋经国在台湾情报机构中确立了主导地位,全面掌控了安全部门的核心权力。作为台湾地区情报体系的实际掌舵者,他逐步建立了完善的情报网络,并在秘密行动领域发挥着关键作用。通过整合各情报部门,他构建了一个高效运转的情报系统,在维护地区安全方面扮演着重要角色。其领导下的情报机构在冷战时期对台湾的政治稳定起到了至关重要的作用。