【前言】

1984年8月的一个上午,大约10点,一辆汽车慢慢开进了韶山招待所。车里下来了四个人,三个男的穿着海军制服,其中一个还是个少校,还有一个女的,穿着黄绿色的衣服。

在韶山管理局的访客登记册上,四位游客中仅有一人署名,那便是怒江军分区参谋长王景清。几位韶山管理局的陪同官员围绕在王景清身旁,逐一带领他游览各个景点。

那位女性游客刻意与他们保持一定距离,每当遇到毛主席曾经使用过的物品时,她都会停下脚步,用手轻轻触摸,仿佛想要感受那些物品上留下的温度。

尽管她刻意保持低调,陪同的负责人还是忍不住疑惑:为什么王景清参谋长会带一位中年女性同行?

【没能落叶归根,是毛主席生前最后一个遗憾】

韶山冲的天是蓝的,草香四溢。"萧韶九成,有凤来仪"这话形容这里再合适不过。从1893年到1910年,毛泽东在这片土地上生活了17年,从少年成长为青年。正是这段时光,让韶山这个名字变得格外耀眼。毛主席的成长经历,为这个原本普通的小山村增添了不平凡的光彩。可以说,韶山之所以闻名于世,很大程度上得益于这位伟人在这里度过的青葱岁月。

韶山人民视毛主席为他们的骄傲与精神寄托。在毛主席心中,故乡的每一处风景都深藏着他年少时的回忆,那份深情厚意,伴随他一生,成为无法抹去的印记。

1959年6月25日,毛主席在离开韶山32年后重返故里。当他看到自己的旧居依然保持着过去的原貌时,内心充满了复杂的情绪。

1959年6月26日下午三点左右,毛泽东在滴水洞水库游泳时,对时任湖南省委第一书记周小舟说道:"小舟同志,这片地方挺好,你安排人建几间简易房子,等我年纪大了还想再来住住。"

在韶山的两天时间里,毛主席心情格外兴奋,特意嘱咐警卫人员减少戒备。走在路上,他主动握住遇到的乡亲们的手,用家乡话亲切地和他们聊天。

出于对故土的眷恋,毛主席启程时婉拒了乡亲们的送行。当他的座驾驶离视线后,村民们便默默返回各自家中。

一进家门,村民们就瘫坐在地上,眼泪止不住地往下掉。他们觉得毛主席停留的时间实在太少了,刚来没多久就离开了。大伙儿心里都没底,不知道他啥时候才能再来看看大家。

毛泽东重返家乡韶山,不仅提升了韶山的知名度,也加深了当地群众对他的敬爱之情。这次回乡之行,让韶山成为全国瞩目的焦点,同时也让乡亲们对这位伟人有了更深的了解和亲近。毛泽东与韶山人民之间的情感纽带因此更加紧密,这份特殊的情谊在韶山这片土地上留下了深刻的印记。

1966年,毛泽东最后一次回到他的故乡韶山,住在滴水洞的别墅区。这个地方是他在七年前提出要建的,当时他想要的只是几间简单的茅屋。

滴水洞的建筑风格借鉴了中南海的设计理念,在主体建筑后方,专门建造了一条长达百米的防护通道。这条通道的两端都装有厚重的金属门,每扇门的重量达到了几吨。这样的防护措施确保了即便遭遇外部核爆,洞内人员的安全也能得到充分保障。

对韶山当地居民而言,滴水洞始终笼罩着神秘色彩。作为高规格的警卫区域,这里常年有解放军驻守,实行严密的警戒措施。

毛主席在滴水洞停留了11天。这段时间里,他过上了平静舒适的日子,身边的工作人员看到这样的情形都感到欣慰。在这短暂的居留期间,毛主席得以远离繁忙,享受难得的宁静时光,这让他身边的人都为他感到由衷的高兴。

临行之际,毛泽东最后一次凝望了这片孕育他的故土,随后登上轿车。当车子驶过毛家祠堂时,他示意司机停车,掀开车窗的薄纱,目光久久停留在祠堂上,迟迟不愿移开视线。

毛泽东未曾预料,那次与韶山的分别竟成为永别。韶山,这片培养出伟大领袖的土地,再也无法拥抱她引以为傲的儿子。这片故土与她的杰出后代,从此天各一方,无法再续前缘。

李讷的出生地是延安,但她始终把韶山当作自己的根。1961年,李讷因长期患病,向毛主席提出:“爸爸,我想去韶山走走。”毛主席考虑到她健康状况不佳,婉拒了她的提议:“等你身体恢复了,再去也不迟。”

1976年8月,毛泽东的健康状况急剧恶化,他强烈希望能在生命的最后时刻回到故乡韶山的滴水洞。为此,他直接向中央政治局表达了自己的愿望,并坚定地说:“即便有人反对,我死后也要把我送回那里。”这一请求反映了他对故土的深厚情感和最终的归属愿望。

经过反复权衡,政治局做出了两项重要安排:一方面积极劝慰毛泽东安心休养,另一方面着手筹备护送他返回韶山的各项事宜。

为确保毛主席出行安全,其专机"子爵号"在北京和长沙之间进行了多次试飞,通过收集和分析飞行数据,为毛主席返回韶山的行程做好充分准备,确保万无一失。

9月8日,湖南省委第一书记张平化给韶山滴水洞的管理人员打了个电话,认真交代道:“你们赶紧安排一下,我明天会过去看看准备工作。中央已经定好了,毛主席9月15日回韶山,打算在滴水洞宾馆休养一阵子。所以,你们务必把一切都准备好,确保毛主席到时能顺利入住……”

韶山地方党委考虑到毛主席对儿童特别关爱,决定安排孩子们前去迎接他,希望通过这种方式给正在养病的主席带来一些慰藉。

韶山地区得知毛主席即将归来的消息后,从政府部门到普通居民都积极行动起来。全城进行了彻底的清洁,居民们也精心整理了自己的住所,以此表达对毛主席回乡的热烈欢迎。

那天深夜,韶山滴水洞的专线电话再次响起。打电话的人声音低沉,带着明显的克制,简短地通知:“张平化书记明天不会来了。”

韶山民众原本以为毛主席只是临时调整了行程,并未多想。然而,到了9月9日下午4点,中央人民广播电台向全球播报了一条令人悲痛的消息:“毛主席去世了!”这时,他们才恍然大悟,意识到之前那通电话的真正含义。

韶山群众听闻此讯,如遭晴天霹雳,仿佛精神支柱轰然倒塌。面对失去毛泽东的现实,他们一时难以接受,整个韶山顿时陷入沉寂。

在那段日子里,韶山各校的学生们无心学习,课堂上常常哭声一片。他们对毛主席的深厚情感,都是发自内心的真实表现。

韶山百姓未能迎来毛主席的归来,也永远失去了他们心中崇敬的精神支柱。毛主席在生命的最后时刻,未能搭乘飞机返回故土韶山,也未能再次踏上家乡的土地,这成为他一生中最大的遗憾。

【李讷隐姓埋名回韶山,替爸爸完成夙愿】

毛泽东逝世后,李讷的生活失去了往日的欢乐。每当夜深人静,她常常陷入对父亲的深深思念中。每当回想起父亲生前,自己未能抽空去韶山探访,她内心便充满了自责和遗憾。这段回忆让她心情沉重,难以释怀。

自那时起,李讷心中便萌生了一个强烈的愿望——替父亲重返韶山。接下来的几年里,她始终在寻找一个恰当的时机,以实现这一心愿。

1984年8月的一个晴朗清晨,李讷启程前往韶山。为了这次行程,她特意让在云南军区工作的丈夫王景清回来陪同。由于不愿独自面对当地居民,也不想暴露自己的真实身份,她在韶山管理局的访客登记中只留下了王景清的名字。

来到韶山,李讷内心激动不已。她脚下的路,正是父亲18年前走过的。阳光洒在她脸上,也曾温暖过父亲的面庞。溪水中映出她的影子,也曾映照出父亲伟岸的身形。父亲虽已离世8年,但韶山冲的乡亲们依旧对他充满崇敬。

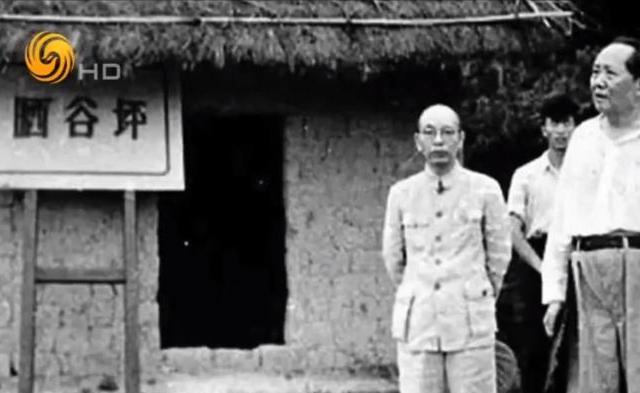

在晒谷坪,李讷看到一块标识牌,上面写着“这是毛主席幼年劳动的地方”。她驻足良久,注视着这块牌子,心中涌起复杂的情绪。

李讷凝视着父亲生前接触过的每件物品和周围的自然景物,情绪再也无法控制,泪水夺眶而出。多年来深埋心底的思念在这一刻彻底爆发。她长时间跪在父亲曾经劳作过的田埂边,双手不断翻动着泥土,任凭泪水顺着脸颊滑落。

李讷这一跪,表达了她对韶山的深厚情感。对她来说,韶山不仅是父亲成长的地方,更是她心中的精神寄托。她认为,自己的根源与这片土地紧密相连。在父亲曾经生活的地方下跪,象征着她对家族血脉的敬仰与认同。

李讷这一跪,表达了对已故父亲的深切怀念。亲情无法割舍,她始终难以释怀对父亲的思念,如今却再也无法目睹他的面容,聆听他的教诲。

李讷通过下跪,向家乡的父老乡亲传达了深深的感激。家乡的民众始终铭记她的父亲,这份来自故土的深厚情感,足以让她的父亲在九泉之下感到慰藉。

李讷的行为让随行人员和围观群众都愣住了,大家都不明白这位中年女士为何如此激动。就在此时,王景清迅速上前搀扶住李讷,低声安抚她的情绪。丈夫的温言细语让李讷更加难以控制自己的泪水,哭得更加伤心。

见到众人一脸困惑,王景清赶紧向主管说明:“这位是李讷,她是毛泽东主席的千金。”这句话一出,在场的人都愣住了。

一名官员凝视着李讷,眼中泛起泪光,语气带着责备问道:“为什么不提前知会我们?你这么做是出于什么原因?”

李讷无奈地表达了自己的顾虑:“因为我是江青的女儿,所以我有些担心……”那位领导回应道:“确实,你是江青的女儿,但你更是毛主席的女儿。现在你回到了韶山,这里不就是你的家吗?”

这番话让在场的人无不落泪。人群中,一位本地妇女愣在原地,手里的野菜篮滑落在地,泪水止不住地往下淌,没人知道她是谁。

李讷,毛泽东主席的幼女,重返故里韶山,这一消息如同投入平静湖面的石子,激起层层涟漪。当地居民激动不已,纷纷传递这一喜讯,其热烈程度不亚于八年前听闻毛泽东本人即将归乡时的情景。

李讷被韶山群众团团围住,人们热情地与她寒暄交流,就像见到了久未谋面的家人。在场的每个人都知道,这份真挚的情感源于他们对毛主席的深切怀念。群众自发地聚拢过来,用最朴实的方式表达着内心的崇敬之情。大家你一言我一语,场面温馨而热烈。这种发自肺腑的热情,正是韶山人民对主席深厚感情的延续。在这个特殊的时刻,人们用最直接的方式,传递着对伟人的无尽思念。

李讷看到这些素不相识的老乡,感觉比亲人还要亲近,她忍不住流下了激动的泪水,因为这一幕实在太感人了。

【李讷:他那是真正的父爱】

李讷回忆道:“他给予的是纯粹的父爱,那份爱是真实的。我认为,他留给我们最珍贵的遗产,就是他的教诲。这种精神层面的财富,对我们而言是永恒的,永远也汲取不完。这才是最为宝贵的。”

毛泽东在生前就期望自己的孩子们能够像平常人一样生活,用普通人的视角去观察自己和他人,不要被身为领袖子女的身份所束缚。李讷成功地实现了这一期望。

李讷为人谦逊,丝毫没有因父亲毛泽东的身份而表现出任何优越感。她生活简朴,衣着风格始终保持在上世纪五六十年代的样式,从不追求时尚潮流。

在空闲时间,李讷培养了两个新爱好。她开始在阳台上种植花卉,特别用心地照料“君子兰”等品种。同时,为了保持身体健康,她通过自学掌握了太极拳这项运动。

李讷与王景清婚后感情深厚,日子过得甜蜜和谐。婚前,李讷对针线活一窍不通,但婚后她主动学习,亲手为王景清缝制衣物和编织毛衣。

某次,李讷和王景清收到两张京剧门票。李讷看得入迷,而王景清却毫无兴致,甚至打起瞌睡。李讷发现后,便叫醒他,两人随即离开剧场。

李讷的儿子名叫王效芝。她在教育孩子方面态度严格,从不娇惯,但同时也非常重视儿子的自主选择。

初中毕业时,王效芝决定读职高,李讷对他的选择表示赞同。在挑选学校时,王效芝看中了北京旅游外事服务学校。李讷问他:“以后做服务员,你不会后悔吧?”王效芝毫不犹豫地回答:“不会。”

王效芝以485分的高分成功进入北京市旅游外事服务职业高中。在校期间,他对所学专业表现出极大的热情,成绩优异,多次获得学校、西城区及北京市的“优秀团员”称号。

李讷接过儿子递来的荣誉证书,语气深沉地说道:

孩子,过去的成绩并不能决定未来。你现在是一名中学生,不要追求表面的荣誉,也不要被压力束缚。应该踏实努力,稳步前进,认真学习技能。未来,你只需要成为一个能独立生活、勤奋工作的普通人,靠自己的能力生活。

1991年夏季,王效芝完成了学业,随即被安排至北京某饭店任职。他的工作采用三班轮换制,全年无休,任务繁重。尽管如此,这些挑战并未削弱他的工作热情。

无论早晚班,王效芝总是骑车准时到岗,从未出现迟到或早退的情况。李讷认为他是个勤奋懂事的孩子;同事们则评价他是一位踏实肯干的年轻人。

王景清对王效芝关怀备至,待他如同亲生。他与前妻育有三名女儿,其中一位在外地生活,另两位定居北京,均已组建家庭。这些女儿时常探望父亲,每次来访,李讷都会热情款待。

李讷与毛岸青、李敏之间一直保持着紧密的联系。每到毛泽东的生日和逝世周年,他们都会聚在一起。由于李敏身体状况不佳,行动不便,李讷和她的丈夫王景清经常通过电话关心她的近况,有时也会亲自上门看望。

2006年9月9日,正值毛泽东主席去世30周年。李讷出席了在毛主席纪念堂举行的悼念仪式。在离开时,她满眼泪水,紧紧握住纪念堂工作人员的手,动情地说道:“感谢你们这30年对我父亲的悉心照料。”

李讷的出身虽然显赫,但她却过着普通人的生活,和大多数人一样,经历着生活中的喜怒哀乐。她也像许多孝顺的子女一样,心中始终牵挂着父亲。随着时间的流逝,往事逐渐淡去,唯一不变的是她作为女儿对父亲那份深深的思念。