赖文光既是太平天国,又是捻军将领,想了想标题还是加上“太平天国”的头衔吧,毕竟他的目的是“复国”。

今天介绍下赖文光。

赖文光临死前亲笔写了一份自述,这样的亲笔原稿还是很珍贵的,在后面附上。

一

赖文光出生在广西,比洪秀全小13岁。

洪秀全的老婆也姓赖,他是赖氏的族弟,算是跟洪秀全沾上点亲戚。

赖文光是个文人,很早就参与了太平天国起义工作,后来一路跟随洪秀全到南京,做文职工作。

直到天京事变之后,他才被派去带兵,后来主要在陈玉成手下,但一直没啥特别的战绩。

直到1861年,安庆失守。

赖文光建议陈玉成北上联合捻军,进军湖北,再图安庆

但陈玉成不听,心灰意冷,死守合肥。

后来,陈玉成派陈得才和他,一起去西北招兵,招兵还挺顺利,队伍从3万,很快扩大到几十万(饥民)。

那时候大多数太平军将领都没有“兵不在多,而在精”的理念。

这支队伍十分庞大,却人心惶惶。

听说天京危机,就千里迢迢,从陕西回救。

当时连年战乱,在皖北等地,形成大片的无人区。

没有粮食,加上清军围追堵截,再加上听说南京陷落的消息,军心大乱。

很多将领纷纷叛变,队伍迅速崩塌,陈得才服毒而死,另外一将领被凌迟。

但赖文光队伍还不错,保留了几千人,这样就成为太平军在江北的独苗。

在当时大崩盘的情况下,赖文光及时阻止自己部下叛变,说明他对治军还是有一套手段的。

如果没有赖文光,江北太平军基本上也就没有了。

太平军和捻军残部汇合,成为新捻军,推举赖文光为老大。

就这样,赖文光从太平天国的遵王,变成捻军的老大,名号上还是不变。

新捻军改步兵为骑兵,只占农村,不占城市,流动作战,从之前处处挨打,到一跃成为当时战斗力数一数二的部队。

赖文光以太平天国的名义,给诸位捻军将领都封了王,坚持战斗了4年。

二

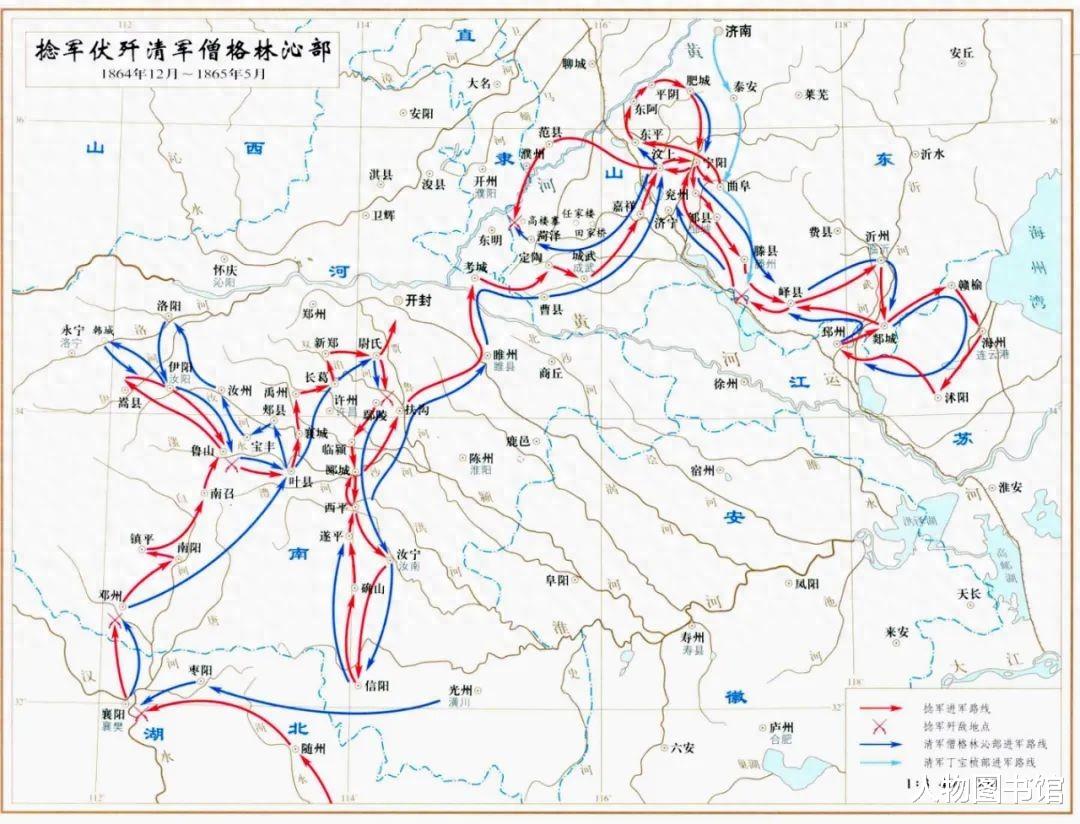

之后,捻军转移数省,流动千里,终于在山东,将僧格林沁的蒙满骑兵一举歼灭。

蒙满骑兵一死,李鸿章的机会就来了。

可以说如果没有捻军,就没有李鸿章的飞黄腾达。

这个过程前文都写过,所以这里不再赘述,有兴趣可以看文后的目录,查看前文是怎么杀僧格林沁的。

赖文光也算给北伐将士们报了仇。

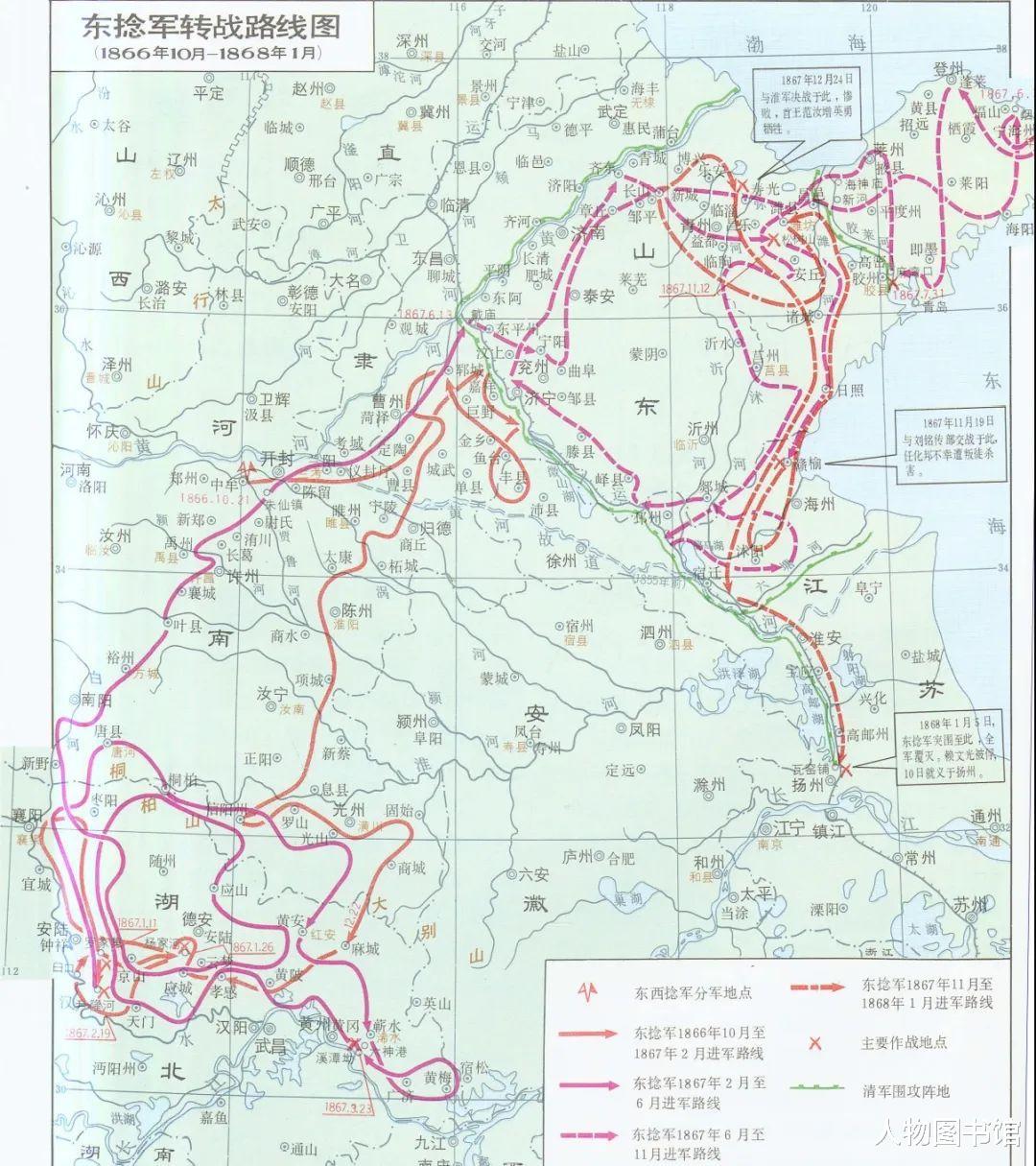

1866年秋,捻军一分为二,东捻军留在中原地带,西捻军去陕西联合回众。

赖文光带着几千太平军留在东捻军,东捻军的战斗力比西捻军强一些。

接下来,东捻军转战多省,这个跑路的过程就不说了,反正到处跑,捻军的理念就是只要永远跑就能永远活。

假如把跑的路线城市列出来,也眼花缭乱,没有必要,反正知那几个省到处跑就行了。

因为之前写过东捻军的覆没过程,这个跟赖文光的经历是重叠的,所以这里就简单写了。

东捻军在运动中寻求战机,连斩多位淮军大将,大有起色,整个东捻军都有点飘飘然。

但在1867年2月,在武昌西边的尹隆河大败,遭受重创。

这一战之前写过,这次写点不一样的。

在这场战争附近的一个地方,有个人叫程郢秋,写的书叫《翠岩馆笔记》提到赖文光,说:

刘铭传和鲍超两军相约7点开战。

赖文光侦查知道了他们的计谋,用箭射书给刘铭传说:鲍超勇敢胆略,不是你能比的上的。你何不跟鲍超合作,明日早晨一同战斗?你反而单独驻扎,岂不自寻死路?

刘铭传好胜,并且与鲍超不合,耻于被其言中,竟然违约提前2个时辰前来作战。

赖文光得知后,非常高兴,计划亲自带兵堵截鲍超。

但军中某将领(李允)认为不可行,表示分兵会让兵力单薄,不如集中兵力先打败刘铭传,之后再对付鲍超更为稳妥。

赖文光无奈之下,只好听从。

结果就是,虽然捻军先大败刘铭传,但鲍超军到达后,捻军又大败。

赖文光的策略是对的,在敌人打团没有全部进场时,要留技能,但可惜被否决了。

这说明赖文光虽然名义上时统领,但并没有绝对的控制力。

这很正常,赖文光毕竟人马不多,这个在农民起义中比较常见。

那么这个记载是否真实呢?

作者程郢秋是谁?

不知道。估计没啥名气,我实在没查到这个人的资料。

《翠岩馆笔记》这篇文章最早记载在民初(1915年)《中华小说界》杂志上,所以可信度也值得怀疑。

但这篇文章发表的晚,不代表成书时间晚。

作者的家乡就在当时的战场附近,可能他根据口头相传,或者当地某人的记载来写的,我估计可信度跟县志差不多。

三

这一战之后,东捻军损失1.8万人,5000匹战马,400杆洋枪,士气低落。

赖文光本想入川,但这一战失败后,放弃了这个战略。

东捻军渡过京杭大运河,转战山东。

没有根据地,虽然跟淮军有胜有败,但兵力、粮饷得不到补充,所以东捻军越战越弱。

淮军又利用山东的河流天堑,让捻军骑兵无法驰骋。

1867年9月之后,东捻军试图突破屏障,连战连败,损兵折将。

1867年12月底,东捻军再次损失万人,太平军的很多将领,都在这次战斗中牺牲。

可见太平军虽然人数不多,但战斗力还是可以的,覆灭时间比较晚。

赖文光继续率领2万残兵,突围南下至江苏。

赖文光虽然取得了部队的绝对控制权,但这种残兵战斗力约等于零,失败已经进入倒计时。

这支队伍仓皇逃窜,有时候一天一夜就能跑200里。

但淮军紧追不舍,捻军死的死,散的散,几天后,队伍只剩一千多人。

1868年1月5日,在扬州东北部被击败,东捻军覆灭,赖文光被俘。

赖文光怎么被捕的,说法有好几种,这里采用薛福成的记载:

赖文光强行过河,到达扬州湾时,已经手无寸铁,饥饿疲惫到达极点,竟然闯入民家掠夺食物。

恰逢天降大雨,淮军将领知道贼已无退路,夜晚率领水师发起攻击。

各营勇士争先恐后掠夺牛马财物,收获颇丰。

淮将担心敌人趁机反击,急忙下令撤军。

此时已经二更时分,士兵回到营地放下所携带的东西,又在三更出队。

贼人冒雨淋湿,被河水阻挡,正处于彷徨、饥饿、困顿的时候,淮军如捉鸡猪那样,轻易地将他们捆起来,活捉了赖文光。

扬州一带有流传赖文光隐匿茅草屋(或土墓)里,被人发现活捉的说法。

还有人说他因为无法行走,席地而吸鸦片,被掳的妇女唤清兵来,将他抓获。

总而言之,大部分史料都说,抓他是没有什么抵抗的。

这也很正常,基本上到后面又累又饿,也没啥反抗能力了。

四

赖文光写下一千多字的自述,现在流传了下来,是他亲笔所写,清方未改一字,史料价值极高。

下面把文字整理如下:

我曾听说,英雄易称,忠良难为,亘古一理,难道今天不是这样吗?

我生长在广西,有幸陪伴在我天王圣驾,从金田起义,定都金陵,到现在已经与十八载。

其中成败兴亡的道理,我才疏学浅,只有简单写几句,以表衷肠。

……

1861年秋天,安庆失守,当时我提出建议:安庆已经失陷,应该向北联合捻军,以保护京城左侧,出奇兵夺取湖北,不到半年时间,兵多将广之日,可以再恢复安庆,巩固京都门户,这是上策。

可英王(指陈玉成下同)等畏惧曾国藩如神明,看待湘军如同熊虎,因此英王不采纳我的建议,率军回合肥请求自保。

英王再次请求加封我为遵王,让我跟扶王等远征,招兵买马,以图早日恢复安徽。

这是英王自取灭亡,导致国家沦亡的根本原因。

还有忠王李秀成,不懂时局变化,违命妄自攻打上海,不仅未能攻克,而且失去跟外国的约定,败国亡家都因为这一举动。

1861年底,我等勉强遵照,从合肥渡过淮河。

那时候我就知道,今天有渡淮之日,终无返淮之时。

因此我们越秦岭,出潼关,攻无不克,战无不胜。

1864年春天,我们从汉中回师,以求解除京围,但没有成功。

南京失守,人心离散。

当时,江北有数万无家可归的人,头目是任化邦、张宗禹、李允等,誓同生死,万苦不辞,请求我带领。

这是官兵好屠戮无仁所导致的,

正如不可行一件不义之事,不可杀一个无辜之人。

我看到这情况,在国亡家散之后,不得不勉强行事,竭尽臣子的忠诚,听天由命。

不知不觉已经数年,战无不捷,披霜踏雪,以求复国。

谁料李鸿章足智多谋,兵精将广,且能体察圣人教化,因此人人都能沐及他的仁风。

(也有学者说这份供述是被人篡改过的,这句话不该出现。)

我虽然才疏学浅,早就知道独力难持,孤军难立。

于是,在1866年秋,特命张宗禹等,前往陕甘,联络回众,以成掎角之势。

如今事已至此,恐怕天意如此,还有什么好说的呢?

古代的君子,在国家败亡之时,君主受辱,臣子殉国,大义昭然。

现在我军心自散,实在是天败于我,我有什么可以我惋惜的呢。

只有一死来报答国家,以全臣子的节操,只希望大人明鉴,迅速裁决。(完)

赖文光跟李秀成自述的最明显的区别就是,李秀成批评洪秀全,而赖文光没有。

我倒希望了赖文光骂两句洪秀全,他显然知道洪的缺点,但作为一个“忠臣”,他没有说。

赖文光说自己是“披霜踏月,以期复国”,关键他复的是什么样的国呢?

太平天国跟清朝俩货,半斤八两,打来打去,不过是为了恢复一个旧世界。

赖文光对李秀成、陈玉成的批评,没啥毛病,说明他的战略眼光很好。

他也知道孤军难立,在绝望中勉强维持,人在江湖身不由己,可能是大多数人的心态吧。

仔细看太平天国时期的人,其实个个都很聪明,但转来转去,没有推动世界的进步。(即使推动了,也是偶然巧合,不是其本意。)

人的头脑受限于时代,这是人类的悲剧之处,这也是赖文光说的“天意如此”的绝望,谁去都没办法。

可见世界上真正稀缺的是开放的头脑,谁还能说文科没用吗?

没有文科的进步,没有解放思想,就不可能有近代科学的出现。(当然反过来,科技的进步也会让头脑进一步解放。

很难说二者谁更重要,文科至少跟理科应该同等地位。

理科还好,1就是1,2就是2,你改不了,但文科就被糟蹋的不像样了,从独尊儒术,到清朝的严酷,历朝历代,历来如此。

叼大全

此人之才胜火秀多矣,惟时不与之,大势倾颓,流窜数省,难逃一磔,仍不失为英雄

常林

文转武能成事的都是天才,比如最强的班定远。看完《星星草》,感觉捻军最大的失误两个:一是在心不齐(各捻从一成立开始就矛盾重重)的情况下让一个外人当领袖,张宗禹或者任化邦当领袖都好得多。第二:力量最强机会最大的时候没有集中力量突向太平军发家地和群众基础最好的两广地区,哪里还有康王和侍王的部队,坚持不住还可以出海去东南亚。决策巨大的失误啊。