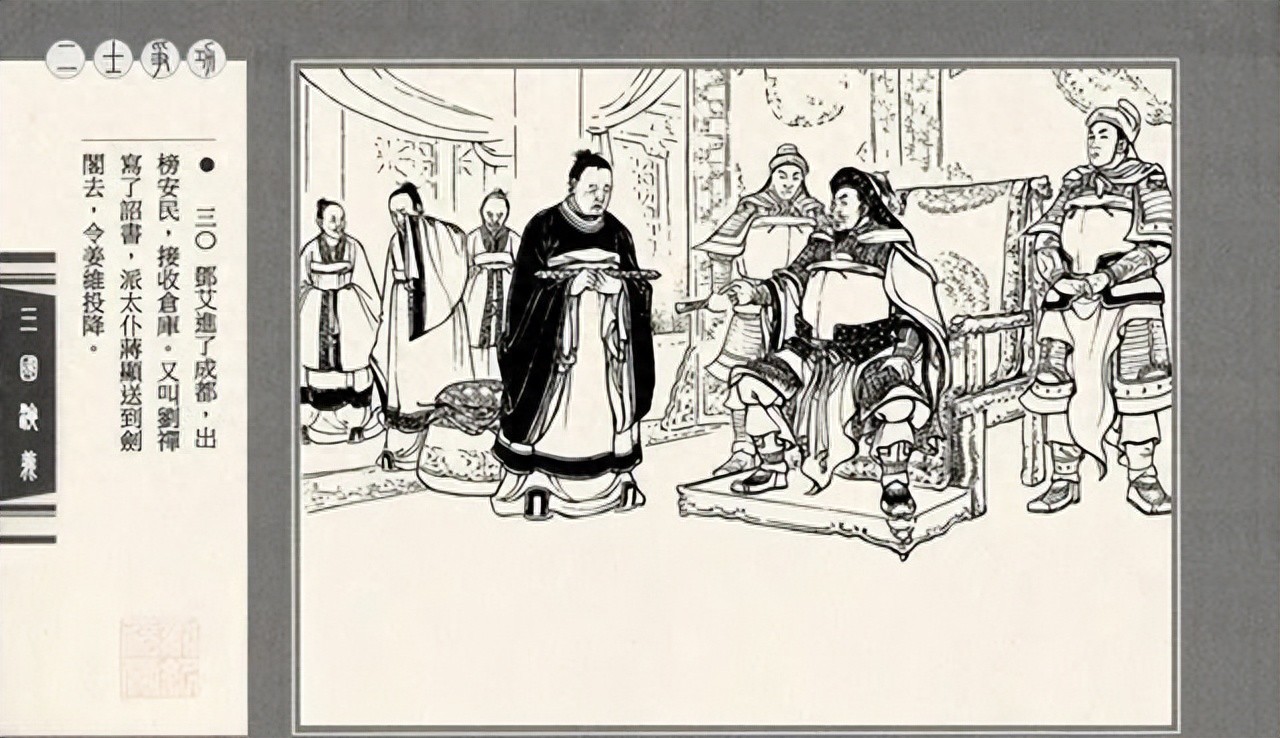

公元263年,邓艾的军队逼近成都,后主刘禅选择出城投降。此刻,姜维率领的蜀军主力还在剑阁与钟会对峙,蜀军得知刘禅投降的消息后,情急之下纷纷发泄不满。然而,尽管此时汉中已经丢失,但蜀国仍然控制着一定的地盘和人民,看起来还有一定的战斗能力。如果刘禅不选择投降,蜀国是否还有一丝存活的希望呢?

魏国邓艾上书司马昭,提出奇袭阴平的计划,其目的在于诱使剑阁的蜀军回援,从而为钟会的主力部队创造突破剑阁的机会。邓艾的计策成功了,尽管这并不是他最初制定的最终目标,但他成功地实现了战略上的大突破。当诸葛瞻的部队被邓艾在绵竹击溃后,姜维对后方的消息了解已经非常有限,仅靠零星传闻。在得知后主投降的消息时,姜维已经在回援成都的路上,而钟会的大军已经突破了剑阁,到达了涪县。

我们首先来看看蜀汉的剩余力量。尽管在刘禅投降前,蜀国已经遭受了严重的打击,失去了汉中、武都、阴平等关键地区,汉中的守军几乎全军覆没,姜维的大部分主力部队派驻沓中,剩余驻守汉中的力量不足3万。诸葛瞻的部队在绵竹被歼,留存兵力不详。此外,魏军攻占阳安关后,获取了蜀军大量储备物资及粮草,经济损失也非常严重。

在军事方面,士气低落是刘禅决策投降的一大原因,但不容忽视的是,蜀国仍有可观的抵抗力量。姜维所率的5、6万野战主力仍具一定作战能力,南中的霍弋部队实力尚在,永安的罗宪尽管兵力不多却也能独撑数月抵御吴军。从经济角度看,尽管看起来资源有限,但成都和江州两地仍在蜀汉掌控之内,拥有相对完好的经济基础。

即便如此,假如刘禅在邓艾逼近时选择坚守城池,等待姜维回援,是否真的有击退魏军的希望?成都此时的守备力量虽然确实不足,但城墙坚固、资源尚有,甚至国库还有几十万斛的粮食以及一定量的金银锦绮,有与邓艾进行防守作战的条件。邓艾虽然兵临城下,但兵力不过万人,又是远道而来,没有充分的攻城器械,造器械也需要一定时间。对刘禅而言,固守一段时间,并非不可能。

但即便成功守住成都,从长远看也难以扭转整个战局。魏国已经突破了蜀汉赖以立足的险关要塞,钟会的大军随时可以对成都发起攻击。魏军在成都平原上容易组织供给和进攻,姜维若回援成都,或是击退邓艾尚有可能,但面对钟会的主力部队,胜率渺茫。即使击退邓艾,蜀汉也难以长期维持成都平原的防线。

在局势最危急的时刻,刘禅和他的幕僚曾提议撤离成都,南下到南中或逃往东吴。然而,去东吴无非是一种流亡选择,长远来看并无实际意义。至于南中地区,地势险要,本可以成为一个抵抗的据点,但经济相对落后,难以维持大规模军队,也无法提供持续的资源和后备力量,仅能断断续续地进退维艰,失去了恢复国家的希望。

关于蜀国能否通过魏国的内乱而求得喘息机会,有观点认为,蜀汉熬到钟会、邓艾、司马昭之间的矛盾爆发,或可逆转。然而,事实证明,魏国内乱虽在蜀地无太大兵力防守的情况下爆发,但这是极端情况下的结果。如果蜀汉尚在抗争阶段,魏军不可能轻易产生大规模的内乱。

总的来说,尽管蜀汉在灭亡之战中并非毫无胜算,但由于已失去战局的基础和战略优势,即便刘禅选择坚守成都,依靠姜维回援击退邓艾,也仅能暂时拖延灭亡的命运,难以改变最终结局。蜀汉在败势已定的大势下,走到了历史拐点,无法再现曾经的辉煌。

11111122258872

这种事还要分析?早在隆中对时,全国都知道曹魏压全国,刘备能三分己是超常发挥,后来诸葛北伐,自己也说了只是为了延缓局势变坏而已