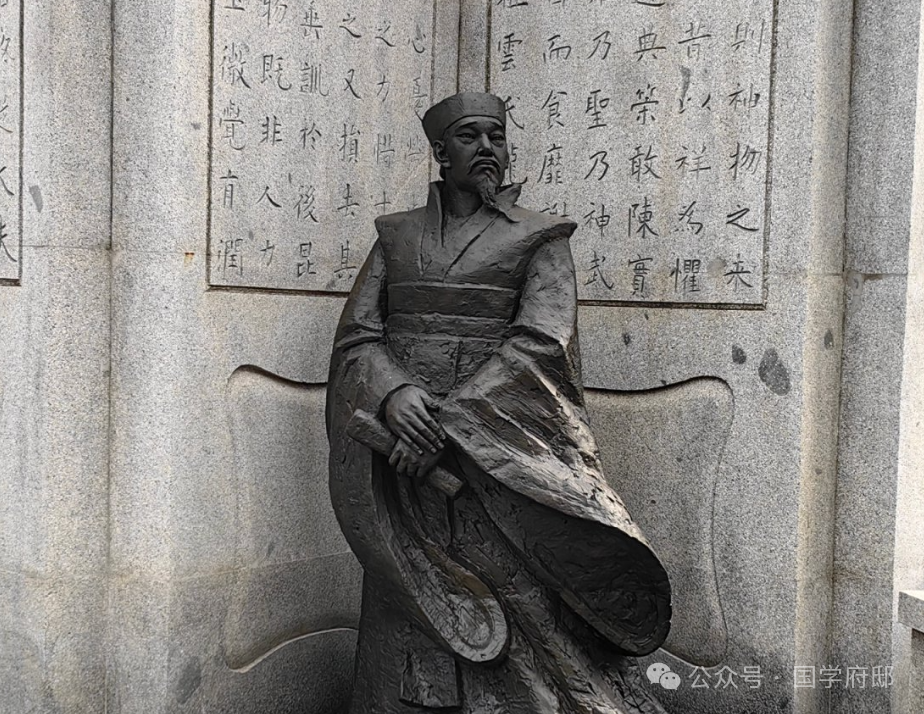

《贞观政要》是唐代史学家吴兢所著的一部政论性史书。全书共计10卷40篇。

作品中提出了”君依于国,国依于民”的重民思想,务实求治、与民休息、重视农业、发展生产的施政方针,”爱之如一”较为持平的民族政策,用人惟贤才的主张,广开言路的开明措施,尊儒重教的文化政策,仁德先行、省刑慎罚的统治策略,以及俭约慎行、善始慎终的人格要求。它是中国开明封建统治的战略和策略、理论和实践的集大成者。《贞观政要》对中国史学史上古老记言体裁加以改造更新而创作,是一部独具特色、富有启发性的历史著作。

-31-发号施令,若汗出于体,一出而不复也。摘自《贞观政要·卷八·论赦令》解释:发布命令像身上出汗一样,一出来就收不回去了。-32-为君之道,必须先存百姓。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:作为国君的治国之道,必须先体贴、关怀百姓。-33-水能载舟,亦能覆舟。摘自《贞观政要·卷一·论政体》解释:水能够让船浮在水上,也能够使船沉到水底。感悟:比喻百姓对国家兴亡的重要性。-34-致治之本,惟在于审。量才授职,务省官员。摘自《贞观政要·卷三·论择官》解释:使国家得到治理的根本,其在于精简;衡量人的才能高低授给相应的官职,务必减少职官的定员。-35-且众人之唯唯,不如一士之谔谔。摘自《贞观政要·卷二·论纳谏》解释:众人都唯唯诺诺,抵不上一个人惊世骇俗的言论对人的启发大。感悟:相较于众人的盲目附和,敢于直言的士人更有价值。应保持独立思考,不随波逐流,勇于表达真实想法。

-36-自知者明,信为难矣。摘自《贞观政要·卷二·论求谏》解释:能够正确面对自己的人是明智的,但是要做到这一点是非常困难的。感悟:了解自己比了解别人更难,知人者智,自知者明,一个人若不能真正了解自己,就容易被外界影响而丧失信心或误入歧途,但坚守信念、认清自我仍然是困难的。-37-心暗则照有不通,至察则多疑于物。摘自《贞观政要·卷一·论政体》解释:不明整理就容易犯错误,非常谨慎则容易疑心重重。感悟:保持内心明澈,不被情绪或偏见所困扰,避免过分纠结于细节,保持适度的智慧与从容。-38-进有退之义,存有亡之机,得有丧之理。摘自《贞观政要·卷九·论征伐》解释:前进之中有后退的含意,生存之中有灭亡的几率,得到了还有丧失的可能。-39-小臣不可委以大事,大臣不可责以小罪。摘自《贞观政要·卷三·君臣鉴戒》解释:小臣不可以让他们做大事,对大臣不可以在小事上加以责罚。-40-民以君为心,君以民为体,心庄则体舒,心肃则容敬。摘自《贞观政要·卷三·君臣鉴戒》解释:百姓以君主为心脏,君主以百姓为身体。心脏正常,那么身体就舒适;内心正直,那么外表就自然让人敬畏。

-41-致安之本,惟在得人。摘自《贞观政要·卷三·论择官》解释:天下太平的根本,在于任用合适的人才。-42-理国要道,在于公平正直。摘自《贞观政要·卷五·论公平》解释:治理国家的关键,在于公平正直。-43-君子小过,盖白玉之微瑕;小人小善,乃铅刀之一割。摘自《贞观政要·卷五·论公平》解释:君子的小过错,像白玉上的小斑点;小人的小优点,就像铅刀割一下的效果。铅刀割一下,技术高超的工匠并不重视它,因为小优点不能掩饰众多的邪恶;白玉有小斑点,精明的商人不会扔掉它,因为小斑点不会影响白玉的整个美质。感悟:不能被表面现象所蒙蔽,欣赏小人的小优点,看重君子的小缺点,长期以往,必有祸患。-44-思国之安者,必积其德义。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:要想使国家安定,必须以德治国。-45-竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:诚心待人,即使是敌人也可以结为朋友;不可一世,即使是兄弟也会形同陌路。

-46-人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。摘自《贞观政要·卷二·论求谏》解释:一个人要照见自己的形象,必须要有明亮的镜子;一位君主要知道自己的过失,必须依赖忠臣。-47-若安天下,必须先正其身。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:若要治理好天下,必须先加强自己的修养。-48-人君兼听纳下,则贵臣不得壅蔽,而下情必得上通也。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:贤明的国君应广开言路,贤能的人才才不会被埋没,民情必然能够上达。-49-明镜鉴形,美恶必见。摘自《贞观政要·卷二·论求谏》解释:如同照镜子一样,善恶美丑都能看得清清楚楚。-50-若君自贤,臣不匡正,欲不危亡,不可得也。摘自《贞观政要·卷三·君臣鉴戒》解释:如果君主认为自己贤明,而臣子却不加以匡正辅佐,想要不亡国,是不可能的。

-51-弘俭约,薄赋敛,慎终始,可以永固。摘自《贞观政要·卷二·论纳谏》解释:提倡节俭之风、减轻赋税、自始至终兢兢业业,才可以使江山永固。-52-公道溺于私情,礼节亏于嗜欲故也。摘自《贞观政要·卷十·论慎终》解释:想要维持公道和礼节,必须抑制私情和嗜欲。-53-己之虽有,其状若无,己之虽实,其容若虚。摘自《贞观政要·卷六·论谦让》解释:自己虽有,但像是没有;自己虽满,但像是虚。感悟:为人应当以谦虚为做人的准则。-54-有始有终,无为无欲,遇灾则极其忧勤,时安则不骄不逸故也。摘自《贞观政要·卷十·论慎终》解释:有良好的开头有圆满的结局,能顺其自然,不追求过多的欲望,遇到灾祸就以自身的忧患与勤奋来对待,时局安定也不骄纵放肆。-55-赏不遗疏远,罚不阿亲贵。摘自《贞观政要·卷三·论择官》解释:赏赐时不忘被疏远的臣子,处罚时不庇护亲近的人。

-56-贤者多财损其志,愚者多财生其过。摘自《贞观政要·卷六·论贪鄙》解释:贤德之人拥有过多的财富只会消磨他的意志,愚蠢之人拥有过多的财富只会滋生更多的灾祸。-57-鉴形之美恶,必就于止水;鉴国之安危,必取于亡国。摘自《贞观政要·卷八·论刑法》解释:想要观察自己的美丑,一定要面对平静的水面;想要考察一个国家的安危,就一定要吸取亡国的教训。-58-从善则有誉,改过则无咎。摘自《贞观政要·卷四·教戒太子诸王》解释:跟从好的东西就能获得好的名声,改正过错就没有什么危害。-59-不信之言,无诚之令,为上则败德,为下则危身。摘自《贞观政要·卷五·论诚信》解释:说了却不做,是言而无信,接受了命令却不执行,是没有诚意,如果是君王,就会败坏名声,如果是臣下,就会危及生命。-60-兵威不息,劳止未康。摘自《贞观政要·卷三·论封建》解释:战争的创伤并未愈合,百姓的疲弊也尚未消除。

-61-以石投水,千载一合,以水投石,无时不有。摘自《贞观政要·卷三·君臣鉴戒》解释:好似把石头投入水中,顺从流水,千年才能偶尔遇见一次;而如果让流水顺从石头,则无时不能。-62-心怀苟且,则节义不立。节义不立,则名教不兴。摘自《贞观政要·卷三·君臣鉴戒》解释:心中有苟且之心,道义节操就无法树立。节操不树立,道德教化就无法实行。-63-用得正人,为善者皆劝;误用恶人,不善者竞进。摘自《贞观政要·卷三·论择官》解释:用人用得好,以后持身正的人会被吸引纷纷来善意劝导你;不小心用了恶人,同样不善的人会蜂拥而至竞争上位。-64-君心治,则照见下非。摘自《贞观政要·卷一·论政体》解释:君主圣明,能够明察秋毫,知道下面的是是非非。-65-夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:一个人有忧患意识的时候,必然诚心诚意对待下属;一旦自己的志向达成了,就放纵私欲,不可一世。

-66-可爱非君,可畏非民。摘自《贞观政要·卷一·论政体》解释:让人敬爱的不只是君主,让人畏惧的不只是百姓。-67-谗邪者必受其福,忠正者莫保其生。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:谄媚阴险的人必然平步青云,忠诚正直的人必然性命难保。-68-未闻身治而国乱者。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:没有听说自身行为端正而国家动乱的道理。-69-攻破乃降,战胜乃克。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:只有用强大的武力攻破他们使之投降;只有通过艰苦卓绝的战斗才能将他们击败。-70-百姓欲静而徭役不休,百姓凋残而侈务不息。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:民众向往休养生息而徭役却毫无休止,民生凋敝而帝王的奢侈之事却不见停息。

-71-崇尚节俭,大布恩德。摘自《贞观政要·卷一·论政体》解释:励精图治,提倡节俭,施恩天下。-72-能安天下者,惟在用得贤才。摘自《贞观政要·卷三·论择官》解释:要想国泰民安,只有任用贤才。-73-仁义积则物自归之。摘自《贞观政要·卷五·论仁义》解释:多施仁义,百姓自然会归顺。-74-自古帝王凡有兴造,必须贵顺物情。摘自《贞观政要·卷六·论俭约》解释:自古帝王如果要有兴建营造,必须要顺应民众的需求。-75-凡营衣食,以不失时为本。摘自《贞观政要·卷八·论务农》解释:凡经营农桑衣食,以不失时机为根本。

-76-若憎而不知其善,则为善者必惧;爱而不知其恶,则为恶者实繁。摘自《贞观政要·卷三·君臣鉴戒》解释:如果自己憎恨别人,不能看到所憎恨之人的长处,那么做好事的人就会感到恐惧;如果自己喜爱别人,不知道所喜爱之人的短处,那么做坏事的人就会越来越多。解释:不以自己好恶去判断优缺点,魏徵劝谏唐太宗要任人唯贤,不能任人唯亲,如果感情用事,只会助长奸邪之风。-77-负薪救火,扬汤止沸,以暴易乱,与乱同道,莫可测也,后嗣何观!摘自《贞观政要·卷一·论君道》介绍:就像背着干柴去救火;把锅里开着的水舀起来再倒回去,使它凉下来不沸腾;用暴政代替祸乱,其实和祸乱是一样的,它的后果不堪设想,后人应该警惕啊!-78-仁义之道,守之而不失;俭约之志,终始而不渝。摘自《贞观政要·卷十·论慎终》解释:仁爱正义的道德必须遵守,勤俭节约的志向始终不改。-79-帝王所欲者放逸,百姓所不欲者劳弊。摘自《贞观政要·卷六·论俭约》解释:帝王之所以喜爱骄奢,是因为这些可以满足放纵的逸乐之情;百姓之所以不愿意,是因为他们不堪劳苦疲累。-80-狎则言无不尽,疏则情不上通。摘自《贞观政要·卷五·论诚信》解释:亲近小人,那么小人就会口蜜腹剑;疏远君子,那么朝廷就得不到实情。

-81-君虽明哲,必藉股肱以致治。摘自《贞观政要·卷三·君臣鉴戒》解释:君主虽然圣明英武,但必须依靠臣子才能够治理好国家。-82-首创奢淫,危亡之渐。摘自《贞观政要·卷二·论求谏》解释:一开奢侈糜烂生活的先河,国家的衰败灭亡就慢慢来临了。-83-直辞正谏,论道佐时。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:应当直言进谏,谈论治国大道,匡扶时政。-84-古之帝王为政,皆志尚清静,以百姓之心为心。摘自《贞观政要·卷一·论政体》解释:古代帝王治理国家,大多数都崇尚清静无为,以百姓为中心。-85-君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:贤明的君主,应当善于听取别人的意见;昏聩的君主,只会听信谗言。

-86-将顺其美,匡救其恶,所以共为治也。摘自《贞观政要·卷一·论君道》解释:使君主的品德不断地得到发扬,错误不断地得到纠正,这就是共同治国的道理。-87-正主任邪臣,不能致理;正臣事邪主,亦不能致理。摘自《贞观政要·卷二·论求谏》解释:好的君主任用奸邪的大臣,国家不可能治理得好;好的大臣辅佐荒淫的国君,国家也不可能治理得好。-88-夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。摘自《贞观政要·卷一·论政体》解释:每晚都孜孜不倦,兢兢业业,只想清心寡欲,使天下太平无事。