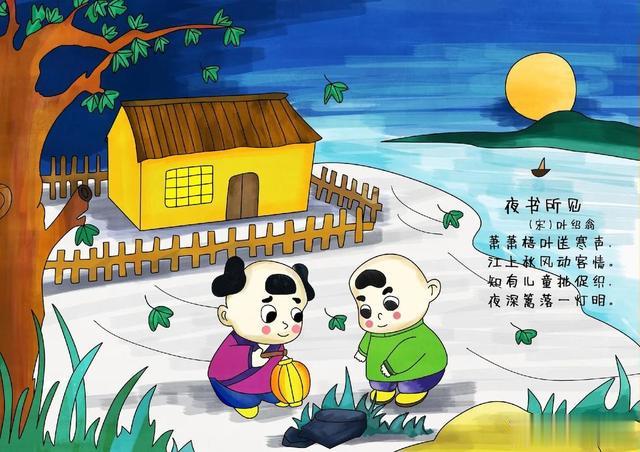

《夜书所见》是南宋诗人叶绍翁的代表作之一,通过秋夜所见之景,抒发了羁旅思乡之情。原文:

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

译文:

萧萧秋风吹动梧桐叶,送来阵阵寒意,江面上吹来的秋风,勾起了游子漂泊的思乡之情。忽然看到远处篱笆下的灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

解析:

1、羁旅思乡之情。

秋风与寒意:首句 “萧萧梧叶送寒声” 以听觉引发触觉,通过梧叶的萧瑟声和秋风的寒凉,烘托出诗人漂泊异乡的孤寂心境。

客情的触发:“江上秋风动客情” 借秋风点明季节,暗用晋人张翰因秋风思归的典故,表达对故乡的深切眷恋。

2、以乐景反衬悲情。

儿童捉蟋蟀:末两句写深夜篱落间的灯火,推测是儿童在捉蟋蟀。这种无忧无虑的童年场景,与诗人的漂泊凄凉形成鲜明对比,倍增乡愁。

对比手法:用 “无知儿女之乐” 反衬 “有心人之苦”(清代陈廷焯评),更显游子内心的孤寂与无奈。

3、对童年的怀念。

儿童嬉戏的场景触发诗人对故乡童年生活的回忆,“篱落一灯” 既是实景,也隐喻诗人对往昔温馨时光的追念。

艺术特色。

1、动静结合,以声衬静。

“萧萧梧叶” 的动态与 “夜深篱落” 的静态交织,以秋声的 “动” 反衬夜的寂静,强化了孤独感。

2、通感与意象营造。

“送寒声” 将听觉(风声)与触觉(寒冷)结合,使秋意更具感染力;“寒” 字双关,既指天气,也暗含心境的凄凉。

3、以景结情,余韵悠长

结尾以灯火明灭的画面收束,含蓄表达乡思,引发读者对诗人内心世界的联想。

创作背景。

叶绍翁是南宋诗人,擅长捕捉生活细节,代表作《游园不值》中“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”同样充满童趣与哲理。

叶绍翁一生仕途平淡,长期隐居杭州西湖,与官场疏离。此诗写于客居异乡的秋夜,通过眼前之景,抒发了游子漂泊的孤独与对故土的思念,反映了南宋文人普遍的羁旅情怀。

《夜书所见》以简练的笔触和独特的视角,将秋夜的萧瑟与游子的深情融为一体,成为宋代思乡诗中的经典之作。

知识延伸。

鸣虫文化:蟋蟀又名蛐蛐、促织,从唐朝天宝年间开始养斗蟋蟀,兴于宋,盛于明清,古代儿童常以斗蟋蟀为游戏。唐代诗人杜甫曾写“促织甚微细,哀音何动人”,北宋大文豪王安石也创作了一首七言绝句《促织》,清代文学家蒲松龄创作了关于蟋蟀的文言小说《促织》。