毛泽东回韶山,看见一张老照片,脱口而出“你们从哪找出来的?”

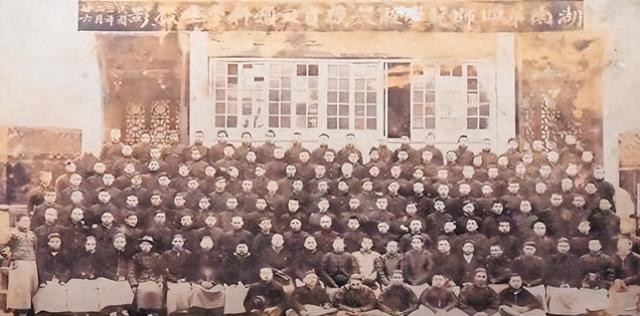

1959年6月,毛泽东回到阔别32年的家乡韶山。这次回乡既是对家乡的怀念,也是他个人情感与政治生涯交织的缩影。他看到了故居,祭拜了父母,还与乡亲们亲切互动。更难得的是,他在家中偶然发现了自己与家人的合影,那一瞬间,毛泽东的情感似乎从领袖的高台回到了普通人的起点。

【为什么会这样呢?我认为有以下几个原因】

1. 领袖的“人情味”与复杂情感

毛泽东看到合影时的惊讶与喜悦,反映出他内心深处对家庭深厚的情感。尽管他是一个革命者,是“唯物主义者”,但在个人情感上,他对父母的养育之恩和家族的温情始终怀有深深的挂念。他对母亲文七妹的评价,“为人宽厚善良,乐善好施”,不仅是一种怀念,更是一种对自己人生价值观的追溯。毛泽东的情感复杂他既有“先天下之忧而忧”的宏大理想,也有“子欲养而亲不在”的深刻遗憾。这种情感张力,让他在发现照片时流露出孩童般的兴奋。

这种“人情味”在他与乡亲们的互动中也显露无疑。他强调不阻拦村民的热情,不干涉乡亲们的朴素礼节,甚至主动与大家握手、聊天。毛泽东的这份情感,既是对家乡的回馈,也是他作为领袖的一种政治智慧——通过接近群众,强化自身的亲和力与人望。作为领袖,这种情感又被他刻意压抑和隐藏,直到这次返乡,才在特定场景中自然流露。

2. “革命”与“传统”的冲突

毛泽东的家庭经历可以说是中国传统儒家伦理和新式革命思潮之间的真实写照。他的父亲毛顺生是一个典型的传统农耕社会的父亲,重视家族利益,讲究实际;而毛泽东从小受到母亲的仁爱教育和文家书香门第的熏陶,逐渐形成了自己的价值观。父子之间的矛盾,实际上是革命者与传统家庭之间的冲突缩影。

毛泽东后来写的《祭母文》,情真意切,充满对母亲的感恩与怀念,但对父亲却少有类似的文字。这种“偏爱”母亲的情感,既源于他母亲的善良品性,也与父亲对他的铁腕型教育有关。随着时间推移,毛泽东还是接纳了父亲的“严厉”,甚至成年后主动接父亲到长沙居住,试图弥补儿时的隔阂。

这种“革命”与“传统”的冲突,也体现在他对家乡的态度上。他既渴望回归那个充满童年记忆的韶山,又因为革命事业不得不长期远离,甚至在父亲和母亲相继去世时都未能守在身旁。这种矛盾让他的“返乡”显得尤为珍贵,也是他一生的遗憾之一。

3. 个人情感与政治需要的交织

这次回乡并不只是一次单纯的私人旅行,而是带有一定“政治意味”的视察行动。1959年是中国经济困难开始显现的一年,毛泽东的这次返乡,显然也有巩固群众基础的意图。他的“回家”是对韶山人民的情感展示,更是对全中国劳动人民的一种象征性表态即使身居高位,他仍然是一个“农家子弟”,没有忘本。

这种情感与政治的交织也让人质疑这次返乡是否完全出于毛泽东的个人意愿?还是说,这种“返乡叙事”是一个精心设计的政治行为?例如,他与乡亲们握手、吃家常菜、畅游水库,这些场景无疑给人一种“亲民”的印象,但很难说没有政治考量。即便如此,这种设计并不妨碍毛泽东的情感是真实的。他对家乡充满感情,甚至在滴水洞时说想“搭个茅棚住”,并非简单的“作秀”。而滴水洞的修建,也再次印证了他情感与政治的微妙交织。

毛泽东的这次返乡,既是一次领袖回归故土的情感流露,也是传统与革命、个人与政治之间复杂关系的缩影。通过这次回乡,我们看到的毛泽东,既是一个怀念亲人的普通人,也是一个善于运用情感与政治结合的革命领袖。这种双重身份,正是他复杂人格的体现。