近日,科学界迎来一项重大突破!新加坡国立大学(NUS)的科学家们成功合成出一种无铜超导氧化物。这种新型材料在常压下,大约零下233摄氏度(40K)时就能进入超导状态,打破了40年来的科研壁垒。

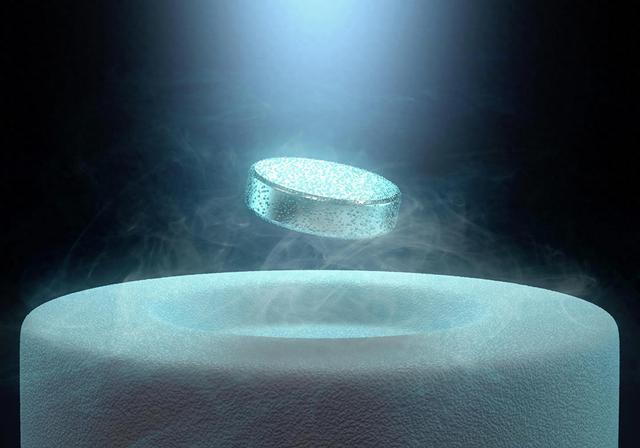

在电子设备运行时,大家可能会发现它们会发热,这其实是在消耗能量。而超导体有个神奇的特性——零电阻状态,能避免因电阻产生的能量损耗。要是能广泛应用超导体,就能更好地满足全球日益增长的能源需求。不过,目前发现的数千种超导材料,大多要在接近绝对零度(约零下273摄氏度)的极低温度下才能工作,很难大规模使用。

时间回溯到近40年前,1987年,物理学家约翰内斯·贝德诺尔茨和卡尔·米勒发现了铜氧化物超导材料,这一发现让他们获得了诺贝尔物理学奖,也开启了高温超导研究的大门。直到现在,铜氧化物仍是常压下唯一能在30K(约零下243摄氏度)以上温度超导的氧化物材料。

这次,NUS的阿瑞安多教授和斯蒂芬·林尔·周博士带领团队另辟蹊径。他们研究发现,层状材料的层间相互作用和超导转变温度之间存在紧密联系,还据此建立了一个模型,预测出一些不含铜但可能成为高温超导体的材料。经过努力,团队成功合成出一种镍氧化物化合物(Sm-Eu-Ca)NiO₂,实验证实它在30K以上的温度就会出现零电阻现象,这可是超导的明显标志。

斯蒂芬·林尔·周博士介绍说,这种无铜超导氧化物和铜氧化物一样,在常压下就能实现高温超导。这意味着高温超导可能并非铜的“专利”,元素周期表上还有更多元素可能具备这种特性。阿瑞安多教授也表示,这一发现无论是对超导理论研究,还是对研发更多实用超导材料都意义重大。相关研究成果已于2025年3月20日发表在《自然》杂志上。

目前,科研团队还在深入研究这种材料的特性,比如调整电子占据情况、改变静水压力等,希望能更深入了解高温超导机制,进而合成出更多能在更高温度下工作的超导材料。NUS的博士生罗朝阳也为这项研究贡献了力量,他利用电子显微镜证明了合成材料具有高结晶度和纯相特性。这项突破为下一代超导材料的研发迈出了关键一步,有望在现代电子和节能技术领域大展拳脚。

参考资料:DOI: 1038.41586/s025-08893-4-