2004年合肥包拯墓志铭的出土,揭开了历史与文学的双重镜像——这位宋代名臣的真实形象,与其民间传说中的“青天”角色存在显著差异。墓志记载包拯在开封府任期仅一年零三个月,处理诉讼案件不足百起,与其文学形象中“日断阳夜断阴”的神判形象大相径庭。

《宋会要辑稿》记载,皇祐四年(1052年)包拯任监察御史期间,实际参与审理的刑事案件仅占其政务量的17%。这位以刚直闻名的官员,更多精力耗费在监督三司财政与纠察官场腐败。台北故宫藏宋代司法档案显示,其最著名的“牛舌案”原型实为庐州通判任内一桩田产纠纷,案件中既无展昭参与,更无戏剧化的智斗情节。

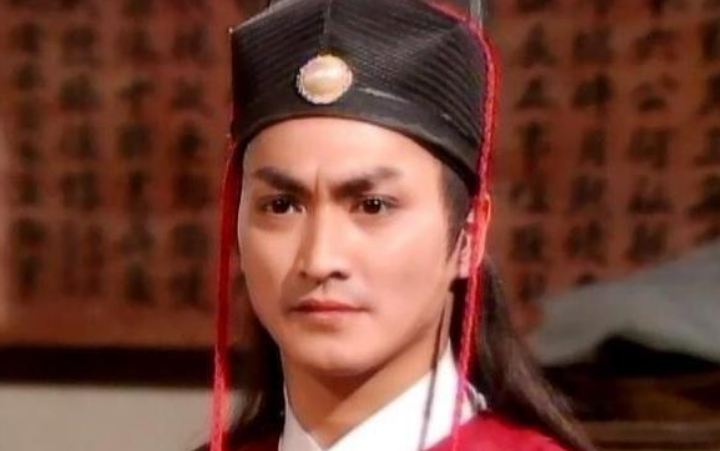

宋代州县衙役体系中的“快班”编制,通常由当地百姓轮值充任。开封府遗址出土的元丰年间《职役簿》记载,府衙常备捕快仅12人,且需兼任城门守卫与消防巡查。所谓“御前四品带刀护卫”的展昭形象,实则源自元代杂剧对宋代“亲事官”制度的艺术加工——这类皇帝近卫需经武举选拔,与江湖侠客毫无关联。

2018年洛阳宋代衙役墓葬群发掘中,出土捕快陪葬品多为算盘、税契等物,印证其实际职能更接近财税催收。墓主随身携带的《宋刑统》抄本,内页批注集中在田赋征收条款,未见任何刑侦技术记载。这些实证材料彻底解构了文学作品中“南侠展昭飞檐走壁擒凶”的浪漫想象。

胡适在《三侠五义考证》中指出,展昭形象实为明清说书人糅合多种原型的创造物。其原型之一可能是包拯门生文彦博的家将张用——这位真实存在的武官曾参与平定贝州兵变。元代《陈州粜米》杂剧中,首次出现“张千”这个护卫角色,经数百年话本演化,最终在晚清《三侠五义》中定型为展昭。

美国汉学家浦安迪研究发现,展昭的“御猫”称号暗含明代特务政治的投影。其“白玉堂比武”情节折射出嘉靖年间锦衣卫与东厂的权力博弈,而“襄阳王谋反”故事线则隐写正德朝宁王之乱。这些政治寓言的层层转译,使历史人物逐渐异化为承载集体焦虑的文化符号。

合肥包拯祠中并列供奉的“王朝马汉”塑像,恰似历史与传说的奇妙共生。当我们在开封府遗址公园触摸宋代刑具时,既是在触碰真实的司法遗存,也是在抚摸集体记忆建构的文化层积。这种双重性提醒我们:历史人物的文化生命力,往往在于其能否成为时代精神的容器。