在当今这个技术飞速发展的时代,智能驾驶已不再是未来的幻想,而是逐渐融入我们日常生活的一部分。然而,正当我们期待着科技为我们的出行带来便利与安全时,一起引人注目的事故却令公众的信心面临考验。2024年12月22日,一位名为秦风的车主在驾驶问界M7时,开启了智能驾驶系统,却以120公里/小时的速度追尾了前方停着的水泥泵车,事件的发生迅速引发了社会的广泛讨论。作为一名曾在华为智驾大师赛中获得冠军的车主,秦风的经历不仅让人对智能驾驶的技术性能产生质疑,也将人们的安全感推向了风口浪尖。

事故发生后,秦风在社交平台上发布了视频,详细叙述了这一悲剧。他表示在开启智驾的情况下,车辆并未及时感知到前方静止的工程车,导致了这一严重的追尾。更令人感到讽刺的是,车辆当场报废,而秦风本人则受重伤,事故的后果不堪设想。这一事件引发了人们对智能驾驶系统安全性的质疑,也让我们不得不认真思考:在智能技术日渐成熟的今天,它究竟能为我们提供多少保障?

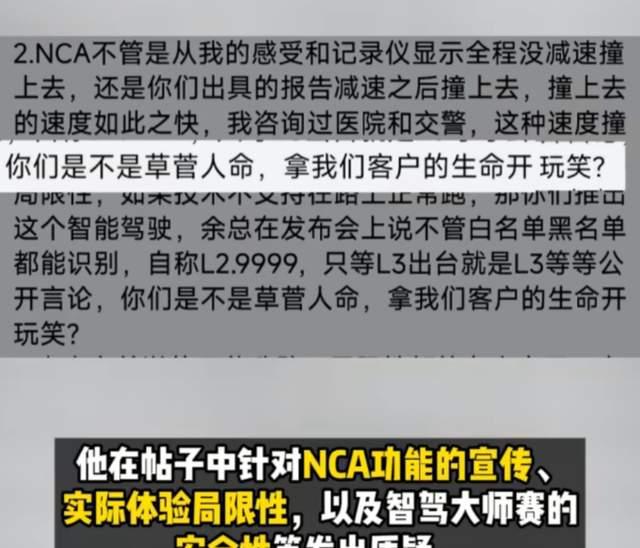

从官方的回应来看,华为方面对此事件的解释是高阶智驾的局限性,以及事发时的环境条件。华为指出,事故发生在光线不足的夜晚,且水泥泵车处于静止状态,后部悬空,种种因素综合导致了智能系统未能及时做出反应。更有报告显示,车辆在撞击前是有一定程度的减速,这与秦风的感受存在很大差异。秦风坚称在关键时刻没有感受到减速,甚至表示行车记录仪的显示与他的感受相悖。这令网友们纷纷发表看法,各种质疑与支持的声音交织在一起,形成了一个巨大的舆论漩涡。

在众多评论中,有人认为秦风作为驾驶员本应承担部分责任。他开启智驾并不意味着可以完全依赖系统,作为驾驶员的注意力和反应能力依然至关重要。在事故发生前,可以明显看到水泥泵车的双闪灯在夜色中格外显眼,然而秦风却选择了“无视”。这让很多网友开始怀疑,事故发生时他是否真的专注于驾驶,甚至有人开玩笑称他或许是在“开车打瞌睡”。

不仅如此,事故前,智能系统还曾提醒秦风激光雷达脏了,建议其尽快处理,但他似乎对此选择了忽视。在技术方面,智能驾驶系统虽然可以处理复杂的交通情况,但在某些时候,它依然依赖于驾驶员的主动干预。显然,这一事故的产生并非单一因素导致,而是驾驶员与智能技术互动中的一个复杂结果。

围绕这起事故的热议再次引发了公众对智能驾驶技术伦理与法律责任的深入思考。智能驾驶并非意味着驾驶员可以完全卸下责任,反而需要在技术不断发展的过程中,强化对驾驶者责任的认识。同时,科技公司应在技术设计上更好地考虑到人性化与安全性的结合,确保用户在使用智能驾驶时的清晰意识。

其次,公众对于智能技术的信任感也受到了一次严峻的考验。随着越来越多的智能车辆走上道路,再加上事故带来的负面消息,许多消费者对未来智能驾驶的安全性开始感到不安,甚至对车辆自主行驶能力产生质疑。根据相关数据显示,尽管智能驾驶技术的使用比例在不断上升,但仍有60%的消费者对于完全交付驾驶任务给机器持怀疑态度。人们普遍担心智能系统在复杂多变的实际路况下,是否仍具备应对突发情况的能力。

那么,长远来看,智能驾驶系统的未来何在?首先,可以预见的是,智能驾驶技术必将不断进化,未来会涉及更多的传感技术与算法优化,以减少误差,提升反应速度。同时,加强对智能驾驶系统的培训与监管也是至关重要的。企业在推广智能驾驶时,更应该注重对消费者的教育,确保每一位驾驶员清楚了解系统的限制与使用技巧,而不是简单地将所有责任推给技术。

在完善技术的同时,用户的驾驶素养与安全意识也需要得到同等重视。未来的智能驾驶时代并非只有机器的疯狂运转,更需要驾驶员与技术之间的默契配合。只有当人和技术学会在驾驶中相互依赖、相互作用,才能真正实现安全、高效的出行体验。

总之,秦风的事故虽是个案,但却反映出更大的社会问题与技术发展中的隐忧。智能驾驶作为未来出行的新趋势,需要我们在信任与质疑中寻找平衡点。只有理性认识技术的局限性,同时加强对驾驶安全的重视,才能推动智能驾车走向更光明的明天。在这个过程中,让我们探索出一条值得期待的道路:人机之间的信任与合作,终将在未来的出行中发挥举足轻重的作用。

洗面奶喜欢洁面乳

怎么和小米116撞障结果差异这么大,被m7商了竟然还要求要m9,这么喜欢问界?

视觉创新 回复 04-04 12:12

哈,经历过生死才知道啥是能保命的,不然其他啥都可以谈,车子必须还是问界

用户13xxx12 回复 视觉创新 04-04 12:19

因为手机系统卡卡卡不害命,车的智驾不行是真的会要命

往事如风

听说是车机提示激光雷达有遮挡物,车主没有机会,不知道是真是假!如果,如果,这个据说是真的,再结合车主这个赔偿要求,就有点目的不纯了!!

河马先生 回复 04-04 12:02

有图的。系统已经提醒雷达有遮挡物,会影响效果了。而且撞击时速度已经从120刹到60多,如果雷达灵敏,刹停是没问题的。而且车把人保护很好,车主发生事故22天后又去参加线下车友会了。

用户73xxx88

看见没,围魏救赵啊

yswz 回复 04-04 14:01

秦风事情在前,米7在后,按你说法围谁救谁?本来就是推送延迟了,还当真,看看发布日子

吃瓜群众

一个坑想跳两次?

Deepseek 回复 04-01 06:48

这坑太香了,没办法好吧

一如既往 回复 04-04 12:31

车主事故时屁事没有,还要求赔偿问界M9加钱,你说原因为啥不是钱,还要车[笑着哭]

用户10xxx34

华为116居然只是轻伤[得瑟]小米100吧人烧死[笑着哭]

yswz 回复 04-04 13:59

又被自媒体忽悠了,撞得时候60多公里了!116还有命在?

山水

幸好是水泥车,要是拉钢条的车,直接就穿肉串了。

笑看风云

遥遥领先吹上天,防止油门当刹车,高速火焖家三口,0.1秒退出智驾洗白,智驾大师冠军撞车,L2.9级刹不住只因是辅助。