文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

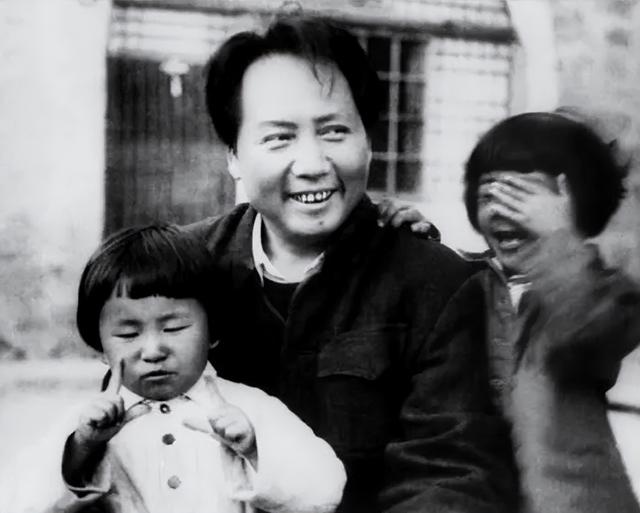

毛泽东一生只破过一次原则,不是为了国家,不是为了政局,是为了女儿李讷。

1972年,她来信,要钱,8000元,理由简单,穷得过不下去了,这封信像一根针,扎进了毛泽东晚年的防线。

他一直坚守着不让子女沾“特权”的规矩,这次破了,不但破了,还哭了。

破局:女儿来信,要钱

破局:女儿来信,要钱毛泽东批钱,是有代价的。

那一年,李讷32岁,刚离婚,带个孩子,工资62块,住的房子,三面漏风,警卫员张耀祠去看她,回来报告时用了两个词:“冷,穷。”

她没哭,她写信,信上没多说,只有几句话:“父亲,我需要8000元,生活困难。请您批准。”

8000元什么概念?1972年,北京一个普通工人的年薪约500元,8000元,是16年工资。

她为什么要这笔钱?

婚姻,失败了,丈夫是江西干校的服务员,叫徐志明,后改名徐宁。

两人认识时,她在干校锄地,他送水,眼神一对,恋爱开始。

谁都没深想,她是毛泽东女儿,他是一个中专都没毕业的工人。

他们结婚时,没人反对,毛泽东只说了一句:“要找工人阶级。”她照做了,但两年不到,崩了。

徐志明喝酒,玩笑多,不顾家,她内向、敏感,工作压力大,孩子出生后,他整夜不在家。

她住在小房子里,家里连热水都没有,月子病加重,离婚,没争,她一个人走了,带着儿子徐小宁。

62块工资,要养孩子,还要付保姆钱,她试过一段时间把孩子带单位,但孩子病了,医院说是营养不良,她崩了,咬牙请了保姆。

每月工资几乎都搭进去了,最难的是冬天,北京零下十几度,她还坚持上班,腿病复发,脚肿得塞不进鞋。

张耀祠去看她,是单位打报告,说她最近脸色发青。

警卫员推门进去,看见她蹲在炉子前,给孩子烤袜子,墙角落着一瓶感冒药,喝了三天水还没烧开。

他回来后,跟毛泽东说了一句:“李讷很难。”

毛没说话,半夜,他看了一眼桌上的信,批了一句话:“批8000元。”

崩线:不只是给李讷

崩线:不只是给李讷这笔钱,不止给了李讷。

那天早晨,毛泽东批完信,叫来张耀祠:“给她8000,也给李敏8000。”张愣住了,李敏没开口,她根本不知道李讷写了信。

毛泽东没解释,他也不需要解释,因为这条线,一直存在,他只是终于认了。

李敏是谁?毛泽东的第二个女儿,原名毛娇娇。

1940年,她还不到一岁,就被送去苏联,跟着贺子珍,一走,就是9年。

回国后,没人告诉她自己是谁,她叫李敏,不是毛敏,不是毛娇娇。

她在延安长大,住的是普通窑洞,她以为自己是普通干部的孩子,她不知道,父亲是毛泽东。

直到1947年,一次军事演讲,她迟到,被教官训斥:“你是李敏,你还以为你是毛泽东的女儿?”

她愣住了,这句话成了她知道自己身份的起点,晚上她哭了一晚,没人安慰她。

毛泽东从不提家事,他只管国家。

1959年,她提出要结婚,对象是孔令华,孔祥熙之子,毛没说不行,只说:“你想清楚。”

但背后,他给了李敏一个警告:“不能走特权路。”

婚礼很简单,没有记者,没有摆宴,她穿了一件普通白衬衫,连婚纱都没有。

之后多年,她和李讷几乎不来往,生活也很拮据,她从没开口找父亲要过什么,她太懂事了,也太孤独了。

那一刻,毛泽东突然想起她。

“给李敏8000元。”这句话,是补偿,是歉意,是认输,他知道自己做错了,不是一次,是一生。

但这笔钱,李敏直到1976年都没拿到。

张耀祠没有立刻执行,当时,毛身体状况不好,周围人怕“主席情绪波动”,文件被搁置,八千块存在账上,没人敢动。

直到追悼会那天,李敏才从文件夹中发现那张纸:“也给李敏8000元。”签字,毛泽东,日期,1972年。

她看了很久,什么都没说,回家后,把那张纸夹进了相册。

李敏的沉默:什么都没求过,却亏得最多

李敏的沉默:什么都没求过,却亏得最多她一直很安静,太安静了。

小时候,她在苏联,和母亲贺子珍住在莫斯科,语言不通,生活艰苦,她曾在孤儿院寄宿,吃的是发霉的黑面包,常常冬天没靴子穿。

她不知道自己是谁,直到有一天,苏联老师说:“你的父亲是个大人物。”

她问:“是谁?”没人告诉她,那时候,全世界都知道毛泽东是谁,只有她不知道。

1947年,回国,她11岁,名字变了,从“毛娇娇”变成“李敏”,被安排在延安的保育院,吃粗粮,住土窑洞。

身边没有家人,也没人提起毛泽东,她以为父亲已经死了,她连问都不敢问。

有一次,她偷偷翻了旧报纸,看到毛泽东的照片,盯着看了十分钟,觉得眼熟,但她不敢确认。

直到1949年,北京。

她走进中南海,被警卫带进书房,毛泽东坐在藤椅上,看着她,说:“你来了。”

她站着,不敢动,毛说:“过来坐,不认识我了?”

那一刻她才知道:这个人,是她的父亲。

她没哭,只是点了点头,从那以后,她不再问问题,也从来没有求过什么。

工作、结婚、生子,全靠自己。

她被安排到新华社,做内刊,单位里没人敢和她深交,她身份特殊,却始终像影子一样存在。

她习惯了小心,习惯了低调。

1972年,她生了女儿孔东梅,李讷正在离婚,生活一团乱,外界都在看毛泽东会不会偏心。

他没表现出任何区别,两个女儿,一个也不照顾。

她知道不能出声,她出声,就可能被说成“搞特权”,她知道毛泽东最怕的,就是子女被说“搞特权”。

但她也知道,父亲其实不是冷血,他只是,不知道怎么当一个父亲。

直到那封批条,“也给李敏8000元。”

她没哭,但她明白了,毛泽东终于承认了她是他的女儿,不是政治符号,不是“苏联归来”,是女儿。

这张批条,是她和父亲关系唯一的落笔。

但来得太晚了,她什么都不缺,缺的是那些年被隐藏、被隔离、被压抑的情感。

崩塌的信仰:父爱和革命不能两全

崩塌的信仰:父爱和革命不能两全毛泽东晚年,很多信仰开始动摇,不是理论,是人。

他反复讲“无产阶级感情”,讲“亲情要让位于革命”,讲“不搞特殊化”,但李讷那封信,让他沉默了很久。

他知道,自己把子女交给了信仰,换来的,是家庭的支离破碎。

李讷的婚姻,不是她一个人的错,那是政治气候下,压出来的联姻。

她在干校,不能和任何“问题干部”子弟来往,能接触的,就是干校内部的普通职工,徐志明就是这样被选进她生活的。

毛泽东说“找工人阶级”,她就找了,可现实不是理论,三观不合才是日常生活的坟墓。

毛泽东不是没看出问题,他听说李讷和徐志明争吵,经常冷战,知道他们性格不合。

可他没干预,因为他怕被说“干政”,怕别人说他动用主席身份干涉子女生活。

他选择了放手,也放弃了责任。

李讷病了,不敢请假,怕影响政治形象;她工资低,不敢伸手;怕被人骂“靠父亲吃饭”。

毛泽东知道这些,他也知道自己无法两全。

“不搞特殊化”这四个字,是他对全党说的,也是他对自己说的。

但女儿写信求助时,他明白了一件事:革命是理想,孩子是血肉,一个人,如果连女儿都不救,还算什么父亲?

这8000元,是对信仰的背叛,也是对亲情的赎罪。

他破了一次例,只一次,这次破例,让他流泪。

他看着李讷的信,说了一句没人听懂的话:“我对不起她们。”不是一次,是一生。