(接上文)

搏击风雨

1977年,我度过了知青岁月中最艰苦的一段日子。

放弃第一次招工机会后,我重新回到农村,并将户口落到柳树大队。此前,我所在的是个大集体户,共有七十多人,所有同学都在一个半机械化的砖厂干活儿,1977年以后分成3个小户。

那时候,农村还是集体经济,我们和社员一样出工,挣工分。村里的朝鲜族妇女特别能干,育苗,插秧、割地的时候,集体户的女同学都得和她们一样干活儿。

“不种5月地,不辅6月秧,”这是当时的春桃口号。东北5月的早展,冷风习习。请晨四点刚过,我和同学们就已起床,接着,在5分钟之内吃完早饭,奔向田间。远处刚刚犁好的水田方方正正,在晨曦的映照下似一面面镜子。我是第一次下水田插秧,没准备农田靴,只得将裤腿高高挽起。“真凉啊!”我不由得喊出声。刚刚泡好的水田,不仅水凉刺骨,而且还有“不速之客”--蚂蟥。

图片来源于网络

我有些害怕,想回去,这时我看了看周围,没穿水田靴的并不是我自己,几个知青伙伴和社员也都赤脚下田,他们已经俯下身准备插秧了。我别无选择,只有坚持下去。

在那个年代插秧是一道风景。一般是十几个人站成一排,每人插10棵秧,站在两边的人负责拉绳喊号。绳起绳落,几十个回合过后,一方稻田便插满了绿茵茵的稻苗。

我的周围是几位朝鲜族姑娘,插秧的动作轻松敏捷。我学着她们的样子,紧跟着,总算没有被拉下。从日出到目落,干了将近14个小时,第一天的劳动终于结束了。

晚上,我躺在炕上,浑身像散了架子般难受。那年我21岁,身体健壮,不论白天干活儿多累,只要晚上好好睡上一觉,次日清晨都能照样出工。几天后,父亲托人给我捎来了水田靴,再不用打赤脚插秧了。

那年春耕,我一天也没有休息,仅插秧的活儿就干了二十多天。一双脚几乎每天都悟在水田靴里,不透气,从此与“脚气”结下了不解之缘。

春去秋来,眼见着稻子熟了,秋收开始了。割稻子的活儿不好干,扎手,即使戴手套也不管用。知青们都是第一次参加割稻子,速度跟不上社员。后来,生产队长给女生安排了新活儿:跟着拉稻捆的牛车,挖耗子洞捡稻穗。开始,我还觉得这活儿不错,挺有趣儿的。空车的时候,我们可以坐在上边,悠我游载。

当一拥稻子被装上车之后,我的心情全变了。蹭蹭蹭,只见十几只老鼠从洞里窜了出来,赶车的社员举起装车用的叉子扎过去,几只老鼠当场毙命,而我们也吓得惊叫着、躲闪着。当这一切平息之后,轮到我们出场了。每一处鼠洞都是一个微型粮库,“大库”周围是几个“小库”,每个“库房”储存的稻子状态都有所区别,依次是齐刷圆的箱穗、前粒儿和脱壳的稻米。我真的佩服老鼠对库房的管理水平,真是“各村有各村的高招”。

我们把挖出的稻子交到生产队用来喂牲畜。据说每年秋收时,总有一些农民专门挖鼠洞捡稻穗,自己吃。多年后,成为记者的我懂得了许多防病知识,不禁替他们后怕,如果染上鼠疫疾病,那多危险啊!

害怕归害怕,跟着牛车,挖耗子洞捡稻穗的活儿,我连续干了十几天。那些天的夜里,白天老鼠四处逃窜的情形再现我的梦中,醒来时仍心有余悸。打那时起,我落下了一个毛病:怕耗子。每每见到老鼠,我总是失态地喊叫。

打稻子的活儿得手脚并用,因为用的是半自动脱粒机。一双手掐住稻捆不住地翻转,同时还得用一只脚使劲地踩下面的踏板,粉尘扑面而来,我们学着朝鲜族社员的样子,用围巾包头、纱巾蒙着脸。干这个活儿有危险,稍不留神,手臂就会卷进飞转的机器里。

图片来源于网络

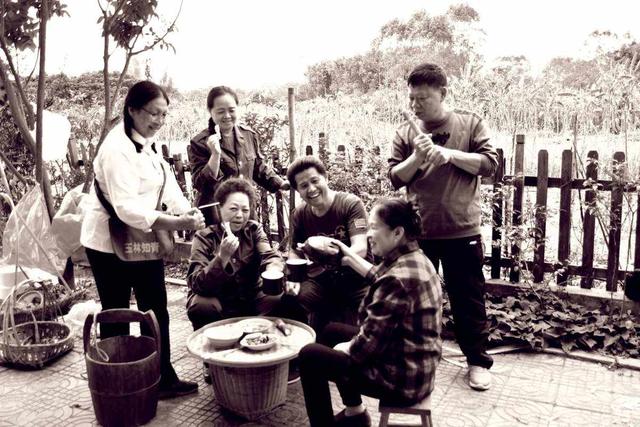

我在队里生活了一年多,与朝鲜族社员逐渐地熟悉了,包括他们的生活习惯和日常用语。朝鲜族勤劳乐观,能歌善舞,在田间休息的时候,都要表演一阵子。看着他们欢乐的样子,我经常用朝语为大家伴唱,唱的是《延边人民热爱毛主席》。社员们非常高兴,用朝语叫好。

有时,我们去参加他们的祝寿家宴,大家喝酒、唱歌、跳舞,筷子、铜碗、锅盖等都成了助兴的乐器。夜深了,人们才逐渐散去。

劳动是繁重的,可以慢慢适应,在劳动中磨练意志。而集体户的生活条件是艰苦的,这对城市长大的知识青年来说是一杯多味的汤,无论酸甜苦辣,你都得咽下去。

春秋两季劳动强度最大,但我们的伙食很差。知青吃的是供应粮,大米限量,每天只能吃上一顿,早晚都是苞米面,副食基本是咸菜和汤。豆油是供应的,汤里能看见油花都不容易,蔬菜叶更是少得可怜。

有一天,第一个盛汤的同学,竟用的是笊篱。后果可想而知,那成了一大锅光汤。我记得那年春天,集体户一度断了油,酸菜汤里没有一点油星,那种酸味儿,现在我还能想起。

为了改善伙食,我们学会了腌辣白菜,可两大缸辣白菜,不到半个月就吃见底了。集体户还养了一口猪,在大家期盼的目光下一天天长大,没成想,竟是痘猪,肉是不能吃了。

有一天轮到我做饭,我将炼的猪油渣和面,然后多放了一些葱花,和好面之后烙饼。那顿饭,同学们吃得非常高兴。

1977年,还有一件事让我刻骨铭心。6月里的一天,为了解决冬天的烧柴,我和集体户的十儿个同学一大早赶到松花湖边,分乘两只小木船,向30里水路之外的大山深处驶去。

我们当中有两个同学是在湖边长大的,会摆船。歌声,笑声,伴我们一路前行。午饭后,我们满载着两船烧柴原路返回。6月的天,小孩儿的脸,说变就变。

当我们的船划出不到5公里水路的时候,天上洁白的云朵瞬间染上了深灰色,太阳也隐身到乌云后面,紧接着密集的雨滴落下来,与小船行驶荡起的波浪融为一体。天空中不时划过一道道闪电,紧接着传来一声声轰鸣。雨越下越大,转眼间,平稳的湖面掀起波澜。

图片来源于网络

我乘坐的那只小船,一会儿被推向浪峰,一会儿又被带到浪底,船舱内也溅进了水。见此情景,几个年龄小的女同学吓得尖叫起来,我的心也剧烈地跳动着。当我拾头看到了摆船的男同学迎风挺立船头,从容镇静的表情时,悬着的心逐渐放下,不害怕了,觉得在风浪中航行是一次难得的经历。为了减轻重量,我和几个女同学下了船,沿着湖畔向前走去。风仍在刮,雨不停地打在我们的脸上,身上。

风雨之中,我不由自主地朗诵起高尔基的《海燕》:“在苍茫的大海上,风聚集着乌云。在这乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电,高傲地飞翔”听到这些诗句,摆船的同学摇橹的臂膀更加有力,其他同学也不再慌乱,拿起随身带的餐具舀起舱内的积水,向外泼去。

湖面上的液花翻卷着,呼啸着,继续向小船扑来,而小船稳稳向前驶去。过了一会儿,风停了,我们重新上船…

那次难忘的经历,让我们在心灵上经受了一次严峻的考验。

知青生活是艰苦的,短暂的,然面,却是那样刻骨铭心。它到底给我留下了什么,那么值得我去回忆?是人格的塑造,还是意志的磨练?似乎这还不够,还有同学们在那个特定环境中结下的友情,那段弥足珍贵的友谊,始悠陪伴着我。