前言

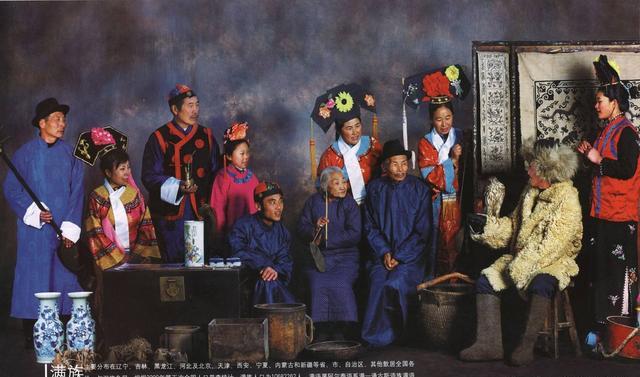

作为统治中国近三百年的民族,满族人口曾高达千万,他们的语言——满语,曾是官方语言,承载着清帝国的威严与文化。

可现如今,尽管清朝灭亡不过一百余年,满语却被联合国教科文组织列为“极度濒危”语言,满族人中几乎无人以之为母语,甚至连日常交流都难觅踪影。

那么,为何一个民族的语言能在短短百余年间几乎消失?是满族人主动放弃,还是某种不可抗力悄然“吞噬”了满语?

强大的汉文化

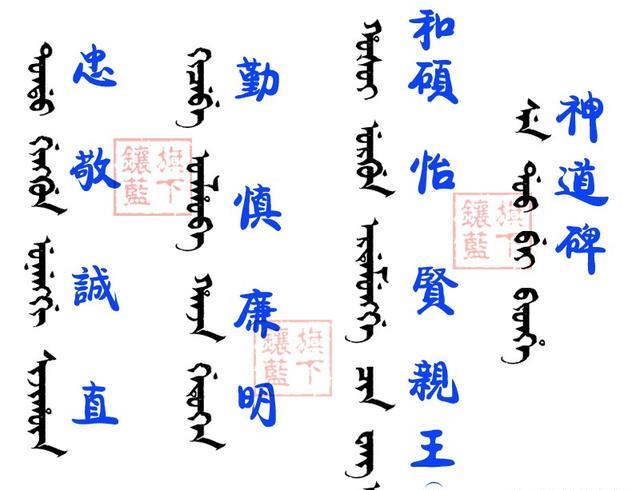

满语,作为满族的母语,起源于我国东北地区,属于通古斯语系,拥有独特的文字和发音系统。

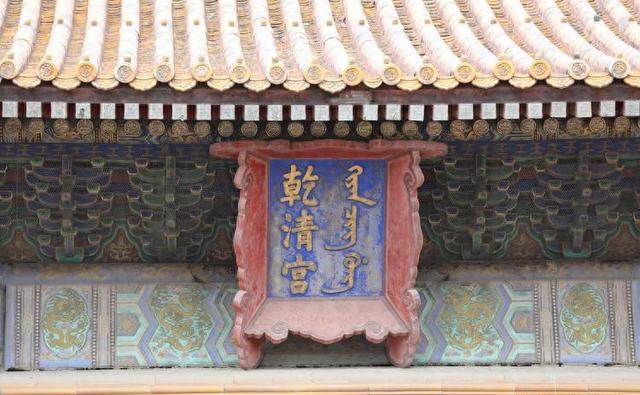

清朝建立之初,满语不仅是满族人的日常语言,更是朝廷的官方语言之一,与汉语并列使用,康熙皇帝甚至将满语列为朝廷必修科目,试图巩固其地位。

然而,满语的辉煌并未持续太久,随着清朝疆域的扩展,尤其是深入中原,满族统治者不可避免地接触到汉文化(一个已有数千年积淀、人口众多且文化体系成熟的庞然大物)。

清初,满族贵族试图保持自身语言和文化的独立性,反对完全汉化,像多尔衮就曾经下令汉人剃发留辫,以示对满族统治的服从。

但事实证明,这种努力难以抵挡汉文化的强大吸引力,随着满族人迁入内地,与汉人杂居,日常生活的交融让汉语逐渐占据上风。

满语的衰退早在康熙时期就已显现,尽管皇帝极力推广,但满人内部使用率却持续下降。

究其原因,作为一种千年来不断发展和完善的语言,汉语拥有着极为强大的生命力,能够在越来越复杂的生活环境逐步适应。

而满语在一开始其实是没有文字的,是清朝在入关之前就参考回鹘蒙古文创立现在的满文,这样的语言自然没有汉语的强大适应力。

此外,满族统治者为了治理庞大的汉人人口,主动学习汉文化,采纳科举制度,甚至以儒家思想治国。

这使得满语在政治和文化领域的地位被削弱,汉语文书和典籍成为主流。

满族的汉化

随着清朝统治的深入,满族与汉族的融合进入新阶段,像著名的乾隆皇帝,尽管他一直强调“国语(满语)骑射”,但他本人不仅精通汉语,还以汉文化自居,创作大量汉文诗词。

而对于底层的满人来说,由于他们逐渐融入汉人主导的农业和商业体系,日常交流中汉语成为必需。

这也让很多满族习俗逐渐被汉族节日、礼仪取代,这种全方位的汉化,让满语失去了生存土壤。

并且,清中期的满族人口分布发生了变化,大量满族人从东北移居内地,与汉人混居,语言环境彻底改变。

满族人在学习汉语时虽有挑战,但一旦适应,便很少回头使用满语。

与此同时,汉文化的教育体系进一步挤压满语空间,科举考试以汉语为唯一语言,满族子弟若想出人头地,必须精通汉语,这直接导致满语在年轻一代中失传。

更重要的是,清中期后,满族与汉族的界限逐渐模糊,许多满族人主动融入汉族社会,以汉姓自称,甚至不再承认自己是满族。

当然了,满语的迅速消亡还和清朝灭亡后的社会剧变有着很大关联。

清亡后的社会变迁

1911年辛亥革命推翻清朝,满族失去政治主导权,满语的命运随之急转直下。

民国建立后,普通话被确立为国语,教育系统全面推广汉语,满语被彻底排除在主流之外。

与此同时,满族人为了融入新社会,加速放弃满语短短几十年,满语从官方语言沦为无人问津的“遗产”。

而满族人作为少数族群,在人口比例上被淹没,满语的使用场景进一步压缩。

加之现代教育和媒体的普及,普通话成为沟通的唯一桥梁,满语的传承几乎无从谈起。

结语

满语是中华民族的一种语言,尽管由于网络上对于清朝的很多批判,这也让很多网民对这种语言的看法较为负面。

但清朝毕竟是中国历史的一部分,保护这样一种语言有利于我们更好的去研究清朝时期的历史。

参考资料

中国新闻网:《千万满族人多数不识满文政协委员呼吁抢救》2010年11月29日

搜狐新闻:《全国逾千万满族人基本不会说满语 面临消失危机》2010年11月28日