也许红楼时代的古人根本不会想象得到,几百年后的孩子会问出这样的话:

林黛玉不过就是个刻薄、矫情的小哭包,有啥值得作者赞美的?

林黛玉虽是寄居在荣国府,可她依然过着养尊处优、呼奴唤婢的日子,依然是贾母心尖上的宝,每天过得这么好还钻牛角尖儿,多思多虑好像谁欺负了她似的,动不动就哭得眼泪不干……

这样一个姑娘有啥好的,能成为《红楼梦》的女主角,能成为金陵十二钗之首?

《红楼梦》是有阅读门槛的,读这部小说的阅读门槛不在于孩子的识字量,也不在于孩子的知识层次,主要在于生活阅历。

没有生活阅历、没经过人情世故洗礼的小孩子,是很难理解《红楼梦》这样大部头小说的。

在小说《红楼梦》中,一些直接带着人性光芒的人物好理解:

比如刘姥姥,她就是一个典型的农妇:狡黠、精明同时慈爱、善良,对生活充满热情,她懂得何为滴水之恩当涌泉相报。

一些恶人也好理解:

比如贾雨村,他就是一个典型的儒门败类,表面上才华横溢、踏实厚重,实则道貌岸然、虚伪卑劣、见利忘义。

可如林黛玉这种寄托作者情怀的人物,对小孩子来说真的很难理解。

读者想要帮助孩子理解林黛玉这个人物形象,还真得慢慢来。

《红楼梦》这部小说,在我国小说界的地位,完全可以称得上前无古人,同时,在它问世几百年之后,别说后有来者了,就是能跟它比肩的作品都不存在!

这足见小说的水准。

读者看《三国演义》,能正面理解刘备哭,他是发自肺腑也好,他是收买人心也罢,总之成大事者不拘小节;

读者也能正面理解曹操哭,说他试探别人也好,说他狡诈也罢,总之一代奸雄立在读者面前。

此时,就请读者也这样正面地理解林黛玉。

《红楼梦》是一部章回体小说,这就意味着作者在创作之时,就已经做好了这部小说的流传方式之一,会出自说书先生之口。

说书先生可以说:帝王将相丰功伟业、才子佳人风光雪月、玄魔奇幻出了国界,但说书先生不能说的是:王朝的败落、王朝的隐秘,谁敢说这些是要掉脑袋的。

而其实这这些不能说的,才和作者对小说《红楼梦》立意的主旨:一个家族的败落是连接在一起的。

一个家族的败落,完全可以是一个王朝、甚至是整个封建制度灭亡的前奏……

这样的内容,作者想到它问世、还想让它流传,必然要采用一些非常手段。

于是,作者就假托《红楼梦》是一个刻在石头上的故事;

于是,作者就把对封建制度,和对家族败落的无奈,都用一个女人的眼泪所表达。

为了模糊主旨让小说得以流传,作者还将《红楼梦》的一切,都带上风花雪月这个盖头。

在这样的大前提下,读者仿佛看到了:一个纨绔少爷和一个作精爱哭女,再加上一个八面玲珑女的三角恋的故事。

《红楼梦》被盖上了风花雪月的盖头之后,那些好玩文字狱的人,最多说这部小说诲淫诲盗,却不至于再追究其他。

这个时候,作者安全了,小说也得以流传下去了。

也就是说,林黛玉哭的时候都是一种象征,作者给林黛玉这个人物的立意太高了,高到不是一个十几岁的小女孩可以承受的程度。

这就让很多小读者看不懂,需要家长的引导和解读。

一.林黛玉在哭什么?她哭的是封建制度必然走向灭亡

林黛玉最著名的哭出自哪段情节?

这一点不会有读者质疑的,林黛玉最有名的哭戏出自她引吟出的那篇《葬花吟》。

哪个小读者,要是把《葬花吟》理解成小女孩的矫情、理解成一个大小姐没事儿找事儿的悲秋伤春,那就太低估这首诗的意义了。

《葬花吟》称得上是明清诗界的经典作品之一,这一点是没有读者质疑的。甚至有些读者会觉得,就是把《葬花吟》放到唐诗中,它也能称得上是二流水准的作品。(品诗我不懂,只是总结了其他读者的一些看法。)

在这首诗中,没有读者会出脂粉气、辞藻的堆砌、为赋新词强说愁的感觉。

在这首诗中,读者能读到的是悲怆和在悲怆中迸发出的巨大力量!

天尽头,何处有香丘?

这是作者假托一个女孩,来表达他发自心里的呐喊。

质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。

这更是作者,对绝不与世俗同流合污之人的无限赞美。

这种级别的作品,哪能是一个才12岁的小女孩写出来的。任何养在深闺的小女孩,就算天赋异禀、才华横溢,也不可能有这样的思想高度!

此时并不是林黛玉本人在哭,而是作者在于为一个家族的悲歌而哭。

《葬花吟》写在一个春季,而春天在大部分诗人的笔下,都象征着新生、象征着活力。

想当年的贾府,一门两国公,那是何等荣耀、何等辉煌。

《葬花吟》时期的贾府,又出现了一个贵妃娘娘贾元春,这让贾府这个百年豪门进入了鲜花着锦、烈火烹油的时代。

可一朝春尽红颜老,花开了会落、家兴了亦会败,而又有谁在花开时,就能想到花落呢。

贾府百年豪门又怎样,这份荣耀是皇帝给的,也可以由另一个皇帝收回去。这种宿命的悲剧,谁也逃不开躲不掉。

连作者也只能无奈地感慨:花落人亡两不知……

《葬花吟》表面上句句描写的都是爱情的悲剧,可实际上句句双关,每一句都扣着家族的衰亡。

这份感慨作者无法借助男主来倾诉,这将他都寄托在一个女孩子的身上。

顺便说一句:作者如果想将《红楼梦》流传下去,男主说的每一句话都要颂圣,至于他的家败了,都是他的错,是他天下无能第一,古今不孝无双。

可读者应该清楚的是,在皇权的重压之下,没有家族成员能避免家族的毁灭……

林黛玉仅次于《葬花吟》的哭泣,是她又作了一《秋窗风雨夕》。

如果说《葬花吟》,只是作者借由林黛玉表达出对于家族衰败的感慨,那么《秋窗风雨夕》,就是作者对封建制度必将走向灭亡的预言。

表面上荣国府处于烈火烹油的时光,可实际上贾府这艘大船早就被虫蛀空了,这座大船看似坚固,其实何时沉没就只看狂风何时来了!

荣国府内斗的波涛滚滚,其实就掩盖在表面的繁荣之下。

荣国府大房二房的权力之争,由此衍生出丫鬟婆子各自站队,然后内斗不断……

探春说得好:必须先从家里自杀自灭起来,才能一败涂地!

荣国府如此,荣国府所处于的封建王朝又何尝不是如此。

探春在家里开始搞承包制,这意味着当时内在的经济已经出现了变革;

荣国府内出现了很多新鲜玩意儿:比如自鸣钟、剪子、眼镜,这说明当时外在的科学技术已经发生了强大的改变。

而当时的皇帝呢,皇帝还是得搞老一套:太上皇和皇帝忙着争皇权,而皇帝忙着拉拢或者是除掉太上皇的老伙计。

表面上虚伪的封建盛世,会和荣国府一样在某个秋天说垮掉就垮掉了。

秋花惨淡秋草黄……

古有女娲,而封建王朝这个天由谁来补?

作者也只能感慨一声:天尽头,何处有香丘?然后罗衾不奈秋风力,残漏声催秋雨急。

林黛玉为什么会哭?因为作者只能眼睁睁地看着一个看上去的盛世王朝,会慢慢消失而无力扭转,他也只能在借着小女孩大哭一场。

这种话,谁敢直说的……

排除了作者有意安排内涵情节,林黛玉最平常的哭泣,是因为金玉良姻。

其实这一点是最好解释的,当一个家族或者一个朝代连真假都不分的时候,这个家族或者这个朝代就要彻底败落了。

假作真时真亦假,这句话真是绝妙的讽刺!

金玉良姻就是简单的骗局、谎言,简单到读者一眼就能看穿的程度。

什么叫金玉良姻?

这一点,金玉良姻的女主角薛宝钗的母亲薛姨妈曾经做过注解:

宝钗因往日母亲对王夫人曾提过“金锁是个和尚给的,等日后有玉的方可结为婚姻”等语,所以总远着宝玉。

薛姨妈的这句话就不靠谱。

读者都是站在上帝视角的,都知道通灵宝玉这个东西本不存在,那个看上去小如雀卵五彩晶莹的宝玉,其实是大得像小山一样的补天石所幻化的。

本来就没有玉,金玉良姻就是彻头彻尾的骗局,用现在的话来说:金玉良姻就是薛家精心策划的广告。

顺便说一句,只有木石姻缘才是真的。

木:绛珠仙草为木质;

石:补天石也是一块石头。

可在薛家人出重金打广告的前提下,金玉良姻竟被传得众所周知,还让一些读者尤其是钗粉信以为真,把薛宝钗捧到了不该有的高度。

而真正的木石姻缘林黛玉呢?绛珠仙子的宿世因缘被人怀疑是假的,林黛玉高贵的身份被人质疑是假的,而真假能被模糊了吗?

在生活的逻辑里:黑白没有绝对,更多的人都把自己活成了灰色;对错也没有绝对,站在不同的角度,判断对错的方式也不同。

可真假确实有绝对的,假的从来真不了。

当封建王朝连真假都无法分辨;

当真的林黛玉反而被假的薛宝钗比下去的时候,那个家族和那个朝代都是荒谬的。

而这一切作者无力扭转,他只能借着林黛玉的眼泪试图将这一切污浊洗刷干净,毕竟那晶莹的泪珠,是作者笔下最真最纯美的东西。

不过可惜,作者做不到……

在写作布局上,林黛玉吟诵《葬花吟》和薛姨妈把金玉良姻搬到台面上来做广告,这两件事情是同步的,足见作者之匠心。

林黛玉是在作者有象征意义的时候才常哭的,若是作者没有把这种象征的重担放在她身上的时候,她就是一个活泼俏皮的小女孩。

二.活泼俏皮的林黛玉

很多《红楼梦》的读者都会相信,林黛玉这姑娘是有原型的,若是只把林姑娘当做一个人去评论,她可不是一个悲愁凄苦的女孩,而是一个情商极高的群芳中的开心果。

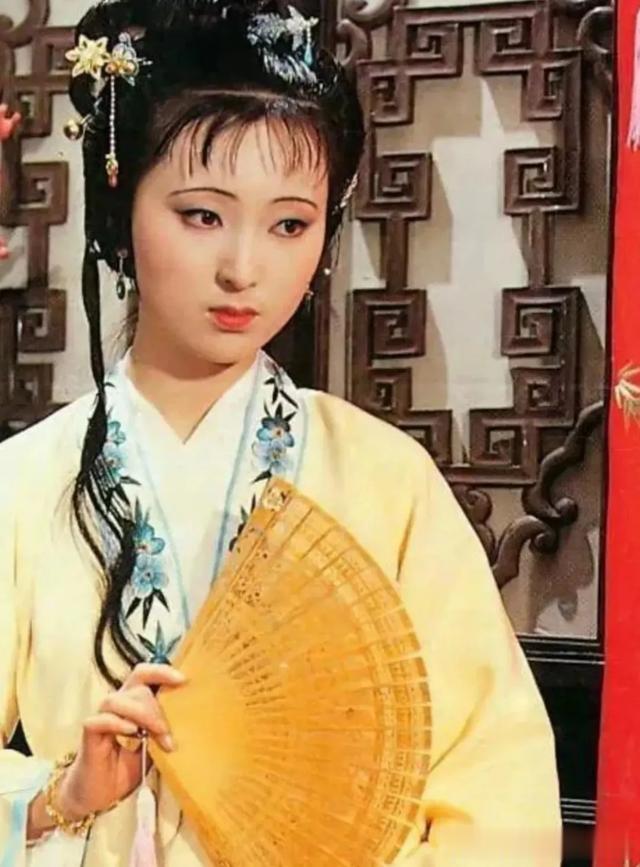

太多的影视剧,都把镜头集中表现在林黛玉的哭上了,以至于林黛玉的笑很少有人注意。

林黛玉这姑娘个人能力极强,她能在笑声中处理好太多的事情。

比如大观园群芳结诗社,很多矛盾被林黛玉化解于无形。读者不要认为,大观园群芳结诗社只是一件风花雪月的事,这里面人际关系的线头同样纷繁复杂。

提出结诗社的人为什么是探春?

读者在《红楼梦》的后半段,能看出来探春是个有能力有担当的姑娘,可一个人的个人能力强不是天生的,是需要后天锻炼出来的。

贾母、王夫人会给贾宝玉无数的社交机会让他锻炼个人能力,可这种机会探春是得不到的。

对此,探春也很无奈,稍稍长大的她就会明白:一个家族的嫡子嫡女,才有资格频繁代表家族进行社交,而庶出的孩子最好看清自己的身份,哪个家族若是安排庶出的子女进行社交的话,会被其他的家族默认成失礼的行为的。

探春要想锻炼个人的能力,只能在自己的家中学习。探春能想出利用结诗社的方式来锻炼自己,这真是个金点子。

成了,群芳都会在诗社中寻找到一份快乐,探春也会借此迅速成长;

失败了没什么大不了的,他们再找别的乐子就行了……

李纨又为什么自荐为社长?

站在上帝视角的读者都能看清楚,李纨如枯木死灰般的状态只是装出来的,她的青春如蒸霞喷火般热烈。

李纨也需要一个场合,去展示自己的综合实力。人家李纨也是书香门第精心培养的姑娘。

于是探春是召集人,李纨是社长,大观园的诗社就这样形成了。

李纨和探春都大概率以为,诗社会以李纨主、探春为副,这样平稳地运行下去。毕竟李纨是长嫂,给大嫂子面子和尊敬,是探春应该做的事情。

可一个人的突然出头,是让这两个人万万想不到的,这个人就是薛宝钗。

只要有机会,薛宝钗也要全方位的展示自己的,诗社这种活动也不会例外。

宝钗反客为主的能力比谁都强,人家就能当众说出这种话:

宝钗道:“他住的是紫菱洲,就叫他‘菱洲’,四丫头在藕香榭,就叫他‘藕榭’就完了。”

薛宝钗是真没把贾家的姑娘放在眼里,她就随便给迎春和惜春定了个别号,凭啥呀!足可见人家宝姐姐,是以管理者的派头来应对贾家姑娘的。之后,薛宝钗一直都保持着这种派头。

贾母让惜春给刘姥姥画行乐图,在这个时间点上,宝钗已经习惯了摆出一种派头了。

这是宝钗所谓的帮惜春画画,开列出需要购买的物品的单子:

宝钗说道:“头号排笔四支,二号排笔四支,三号排笔四支,大染四支,中染四支,小染四支,大南蟹爪十支,小蟹爪十支,须眉十支,大着色二十支,小着色二十支, 开面十支……

原文太长好几百字,没办法全部引用。

很多读者看到这段文字的时候都,觉得宝钗太善良了,可这么费时费力的帮助惜春画画。

我能说这都哪儿跟哪儿吗,这是善良的读者看不出宝钗的莫名其妙,此时,宝钗做的事情就是损人不利己。

我还是那句话,这句话在另一篇图文里说过:如果惜春真的让贾母给她买了这么多东西,四姑娘不画出一幅《清明上河图来》,她对得起荣国府花的大把银子吗!

这个时候,李纨在旁边听得浑身都得起鸡皮疙瘩,要是惜春真不把自己当外人,直接让贾母给她买这些东西,她这个大嫂子就得跟着吃瓜落儿:贾母会在内心埋怨李纨没有教会小姑子懂得说话做人的分寸。

而李纨能阻止薛宝钗的话吗,答案是她不敢。薛宝钗可是李纨婆婆的亲外甥女,李纨的婆婆王夫人那可是又霸道、又看重娘家的人,李纨要是得罪了婆婆的娘家人,以后没好果子吃。

这个时候的李纨进退两难,而探春也同样如此,探春也不敢得罪薛宝钗,原因同李纨一样。

此时李纨和探春的担心,被林黛玉用一句话挑明:

黛玉又看了一回单子,笑着拉探春悄悄的道:“你瞧瞧,画个画儿,又要起这些水缸箱子来。想必糊涂了,把他的嫁妆单子也写上了。”

这句话直接点明了:宝姑娘说的话是藏着私心的,惜春可是个灵透的人,必然明白之后该怎么做了!

林黛玉在谈笑间就给别人解围,这种事情可不止发生一回。

比如在薛宝钗的生日宴上:史湘云拿林黛玉去比戏子,贾宝玉给云儿使眼色让云儿不要这么说话。

顺便说一句,史湘云这么说话是很无礼的,会让长辈对云儿有看法的,也会让薛宝钗重要的成人礼以尴尬收场……

结果宝玉可真是好心没好报,他的一番好心换来的,是史湘云对他的痛斥。

湘云道:“明早就走,还在这里做什么?看人家的脸子!”

咱们不讨论谁对谁错,只说贾宝玉和史湘云是表兄妹,他们之后还要见面、还要相处,他们之间该怎么打破吵嘴的尴尬?

这种尴尬,贾宝玉无法打破;

这种尴尬,史湘云也解决不了,那该怎么办?

贾宝玉和史湘云要是等着薛宝钗出面解决,得等到地老天荒,原因很简单,人家宝姑娘不干己事不张口。对于史湘云和贾宝玉吵嘴这件事,人家宝姑娘硬是能装不知道,人家都不知道小表兄妹吵架了,自然什么都不用做……

这件事情,最后是由林黛玉在谈笑中解决的:

三人说着,过来见了宝玉。黛玉先笑道:“宝玉,我问你:至贵者宝,至坚者玉。尔有何贵?尔有何坚?”宝玉竟不能答。二人笑道:“这样愚钝,还参禅呢!”湘云也拍手笑道:“宝哥哥可输了。”

我是俗人,不参禅论道,不敢讨论那些禅机,咱们只讨论林黛玉的社交能力。

林黛玉一句话,让宝玉彻底放松;

林黛玉一句话,也把湘云给逗笑了。

之后,宝冀湘三个人的感情涛声依旧。

林黛玉还真是那种在谈笑间就能把握大局的人。

林黛玉在谈笑间就能把吵嘴的人劝好,还有一个更重要的情节:这个情节就是撕扇子作千金一笑。

晴雯撕扇这个情节太著名了,以至于很多读者都认为:是宝玉给了晴雯独特的安慰,才让吵了嘴的晴雯和宝玉和好。

实际上这段情节中,吵嘴的可不只是晴雯和宝玉,中间还牵扯上另一个绿茶女袭人。

在袭人明示劝架暗是挑拨的茶言茶语中,宝月和晴雯越吵越厉害,晴雯和袭人也越吵越厉害……

这件事该怎么解决?

这件事贾宝玉解决不了,至少在前80回,这个凤凰公子哥不连累别人就不错了,他根本解决不了任何事情。

这件事情晴雯也解决不了,这姑娘的智商情商都不够。

这件事情袭人更解决不了,因为她心里很清楚,宝玉和晴雯吵架的根本原因就在于她的挑拨……

这件事该如何解决,还得是林妹妹出马:

黛玉笑道:“大节下,怎么好好儿的哭起来了?难道是为争粽子吃,争恼了不成?”宝玉和袭人都“扑哧”的一笑。黛玉道:“二哥哥,你不告诉我,我不问就知道了。”一面说,一面拍着袭人的肩膀,笑道:“好嫂子,你告诉我。必定是你们两口儿拌了嘴了。告诉妹妹,替你们和息和息。”

作者没写宝玉、晴雯、袭人这三个人吵架的内容,林黛玉听到了多少,能确定的只有一点,林黛玉知道宝玉和丫鬟吵了起来,同时这件事情与袭人有关。

这时候林黛玉该劝谁?擒贼先擒王,林黛玉直接抓住了袭人这个主要矛盾。

林黛玉把话都说给袭人听。

在红楼时代黛玉是主袭人是仆,袭人高不高兴都得给林黛玉这个面子,毕竟主人主动为下人劝架,正常的人都会正面理解,这可是给足了下人脸面。

同时,袭人是宝玉房里的大丫鬟,宝玉房里要是真闹起来,贾母和王夫人是可向袭人追责的。

而林黛玉一出面,宝玉自然会消气,晴雯也不好再生事端(还是那句话,主仆有别)。

这时,袭人又得了里子。

黛玉又给了袭人面子又给了袭人里子,袭人自然顺着这个台阶就下来了……

林黛玉还大事化小、小事化无,把一切打趣成吃粽子吃恼了。

这时候大家一笑,刚才吵架紧张的气氛烟消云散。

林黛玉的这句好嫂子,证明袭人在她的心里是有位置的。说实在的,如果不论主仆,贾宝玉、林黛玉和袭人、晴雯,都是从小在贾母院儿一起长大的发小,他们之间原该有着很深厚的感情才对。

可人是会变的,尤其是在巨大的利益面前。

袭人为了自己向上爬,选择了借用金玉良姻薛宝钗的力量,而林黛玉就成了她是宅斗的目标。

对于林黛玉,袭人选择了利用史湘云的莽撞和天真,借用史湘云的嘴去抹黑、污蔑林黛玉……

林黛玉的生活状况就是这么糟糕。

其实林黛玉的个人能力超强,如果她愿意选择宅斗,再借助贾母、贾政与她先天的血缘做踏板,一般人不是她的对手!

可林黛玉选择了善良,甚至选择了质本洁来还洁去这条不归路……

话又反过来说,选择了适应红楼时代的腐朽与黑暗的薛宝钗就得到了幸福吗?

答案是残酷的,薛宝钗依然薄命。

《红楼梦》的作者,早就看清了封建制度终将走向毁灭,而无论真与假都将被整个时代所吞噬。

那时的作者早已识遍愁滋味,只能欲说还休……

作者借用林黛玉这个人物,去哭人世间的沧桑;

作者也借用林黛玉这个人物,去哭人世间的生死相望。

同时呢?

作者更把对一切美好的期盼,都寄托在林黛玉晶莹的泪珠中:林黛玉的一曲《葬花吟》葬的不是人生的毁灭,有花谢花飞飞满天,更有,落红不是无情物,化作春泥更护花。

作者带着最美好的期盼:期盼着未来何处有香丘?

也许今天的美好,正是作者所期盼的,而作者也会同时期盼着,今天的读者正确理解林黛玉的泪。