“真是气人,鲁迅的警告大家居然没听懂!”这是许多吃瓜网友听闻汉字简化争论时的第一反应。

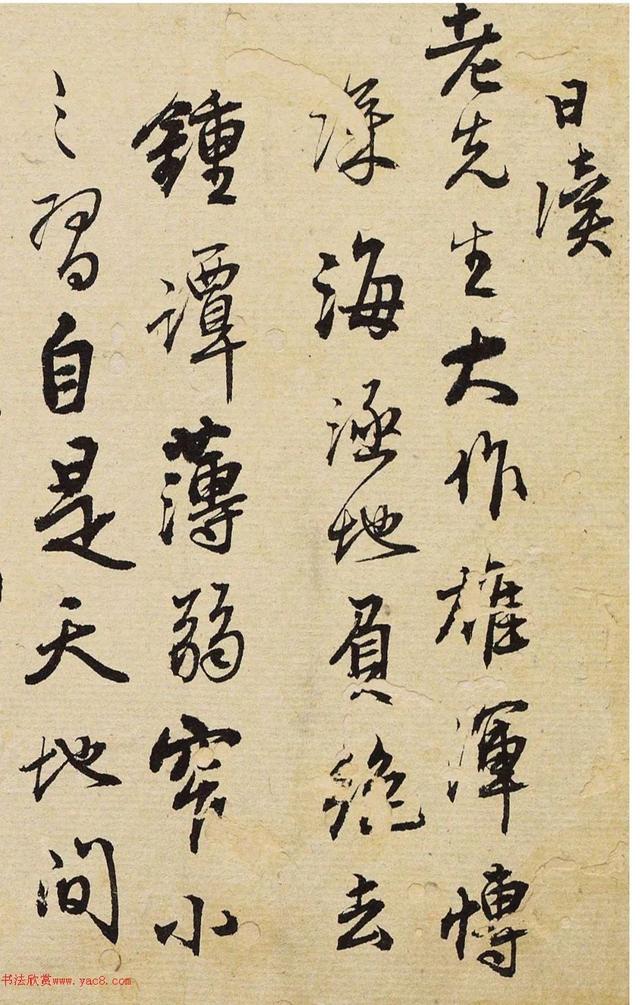

汉字,作为中华文化的象征,一直以来承载着厚重的历史与智慧。

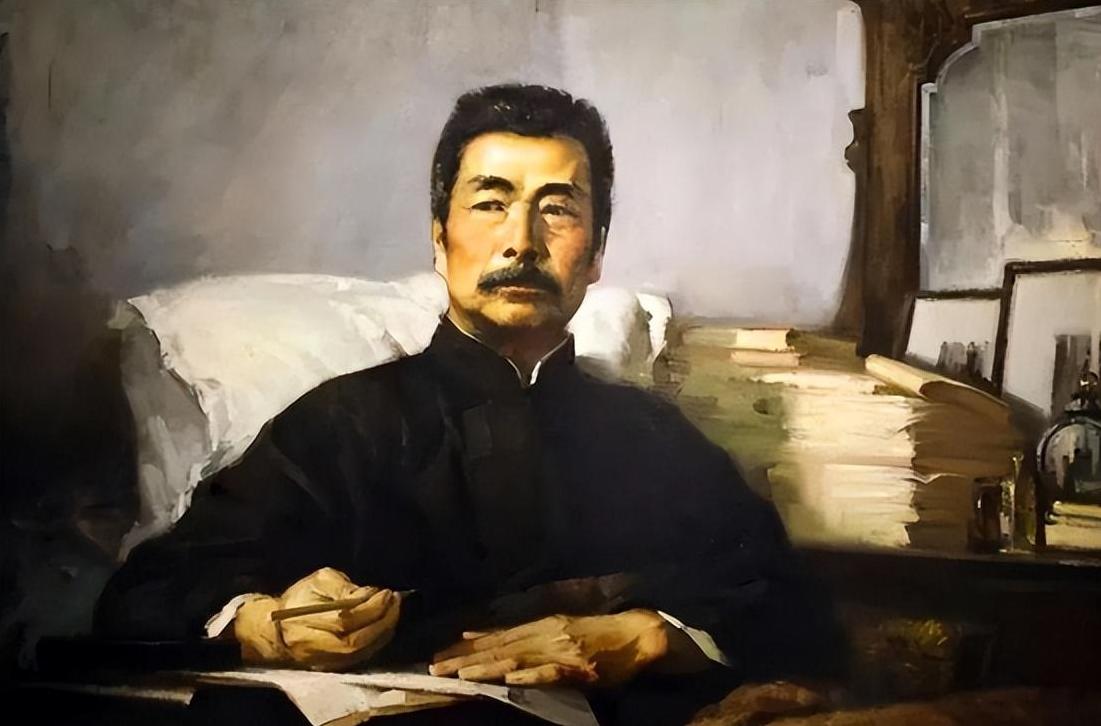

关于汉字的复杂性及其对国家未来的影响,鲁迅曾在百年前就发出过极为严厉的警告“汉字不灭,中国必亡”,这一言论在今天依然引起热议。

鲁迅,这位名垂青史的文学巨匠,对汉字的批评不仅是对文字本身的反思,更是一种深切的忧国情怀。

在那个动荡不安的年代,鲁迅意识到汉字复杂的结构让很多人望而却步,这种现象无疑制约了国家的进步。

他并不仅仅是个文人,而是一位真正关心国家命运的思想者。

他的这一警示,仿佛是一声长久而清晰的回响,让我们的思考不得不穿越过去,审视当下。

汉字的复杂性对于教育普及的阻碍,至今仍让我们倍感无奈。

与拉丁文字相比,汉字的书写和识别难度显然让许多人在学习上遭遇重重困难。

数据显示,汉字的繁弊直接影响了青年一代的识字能力和学习兴趣。

在这样的背景下,一项又一项的教育改革呼之欲出。

传统的汉字教学,是否真的有效?

更加清晰简化的文字形式,不是让学习变得简单,而是让读者更容易建立起自信与能力。

正是在这样的呼声中,鲁迅和他同时代的知识分子开始推动拉丁文运动。

他们看到了拉丁文字在教育普及方面的优势,认为或许通过这样的方式可以实现更广泛的知识传播与社会进步。

这一思想的火花,在当时的文化语境下引发了不少争议。

有些人认为这是对传统文化的叛逆,而有些人则对此表示极大的期待和支持。

两派观点的碰撞,让整个社会都对汉字及其未来进行了广泛的思考。

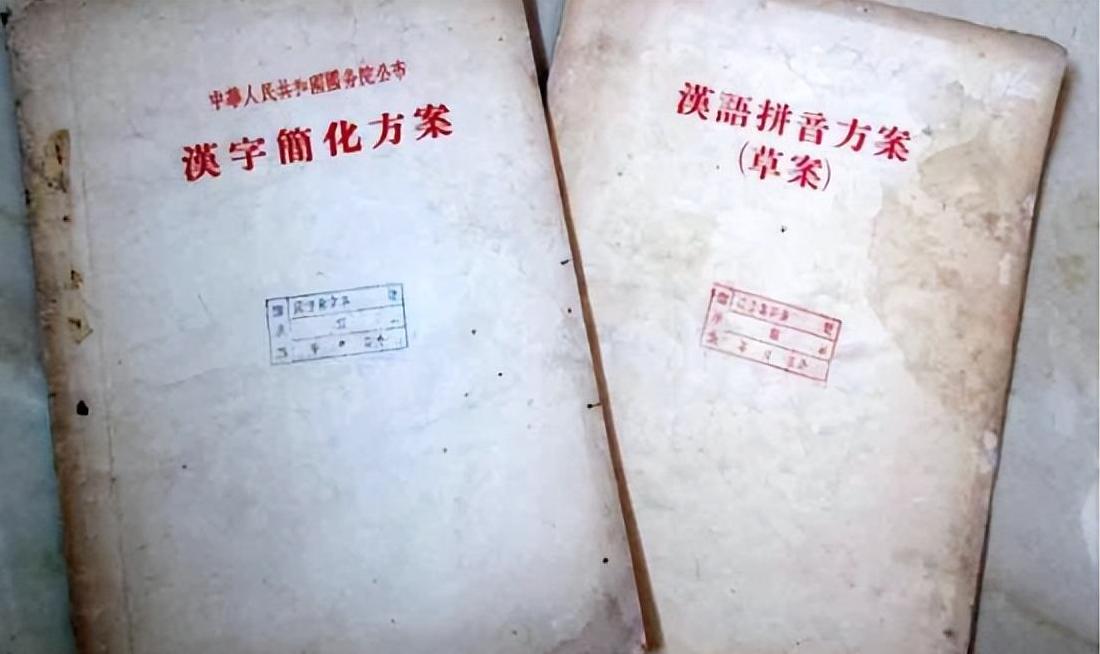

汉字简化运动的开展,最终在历史的潮流中取得了相对的成功。

改革开放后,中国语文教育逐渐向汉字简化倾斜。

近几年的统计数据显示,简体字的使用率大幅提升,越来越多的年轻人以简体字为主流。

这场历时半个多世纪的变革,不只是文字的变化,更是对民众素质提升的重视。

教育在这一过程中的重要性体现得淋漓尽致,国家的复兴与文化的传承,需要建立在更为简单易行的理念上。

在简化与传承的起伏之间,一种文化的深度与厚度也未必能因为文字的变化而减浅。

汉字的形、音、义都与中华文化深度交融,揭示了古老历史的智慧与哲理。

教师们在课堂上教导学生认字时,传递的不只是语言,而是千年的思想积淀与文化认同。

对汉字的简化,虽然让学习更为便捷,却也让人感觉到对传统文化的一种淡化。

这种矛盾存在于每个人的心中,影响着社会的认识与发展。

在这个信息化与全球化的时代,鲁迅的预言仍然值得我们深思。

文化的传承与教育的创新并不矛盾,我们需要的是一种平衡。

让汉字在创新中留住记忆,让年轻人在历史的底蕴中成长。

时代在变,但对文化本质的探索从未停止。

汉字,作为中华文化的载体,亟须重视保护与合理简化。

归根结底,鲁迅的警告从未消声,而是转化为一种更为深刻的思考,激励着后人不断探索文化传承与教育改革的平衡点。

或许,我们能在这个快速变化的社会中找到自己的声音,让汉字在新时代继续焕发其应有的光彩。

希望每一位年轻人在书写汉字的同时,别忘了背负着文化的责任与希望。

用户10xxx05

站在创作者的角度讲,汉字汉语属于偷换概念,无论繁体还是简体都不是汉朝发明的,正规叫法,繁体的是华语,简体的是中文。我们现在用的都是新中国的标准发音 简体字中文,拼音是1958年左右正式开始用。小时候用字典也都叫新华字典或新华大字典, 区别于民国那一套的。现在的字叫简体中文字simplified zhongwenzi