青龙元年的洛阳官道,吕虔车驾经过处,流民纷纷以袖掩面——不是出于敬畏,而是怕被这位"活阎罗"记住容貌。当《三国志》用"虔在泰山十数年,威恩并行"为其定调时,徐州出土的刑徒砖上"吕氏裂骨锥"的拓片正在博物馆幽光中冷笑。

这位被陈寿归入"良吏"序列的曹魏能臣,实则是汉末治理史最复杂的标本:他用盗贼头颅垒砌秩序高塔,以百姓血泪浇灌治世青苗,最终在泰山之巅刻下问号——乱世中的安定,是否必须用魔鬼的交易来换取?

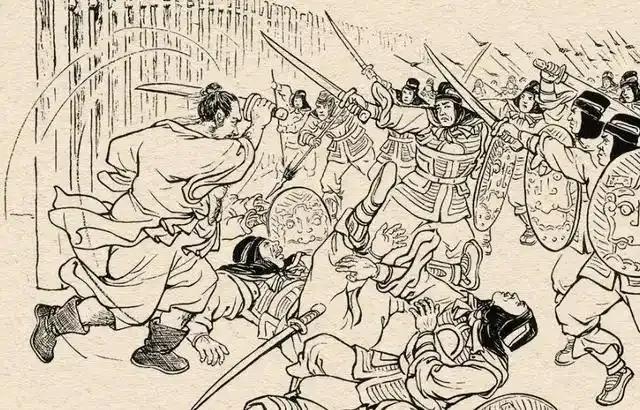

建安十一年的泰山郡府,吕虔的到任仪式弥漫着诡异香气。他当众取出祖传宝刀,却不是祭告天地,而是刺入郡狱死囚的胸膛。《魏略》记载其宣言:"此刀专斩不法,今染罪人血,方有灵性。"这柄"染灵刀"随即开启恐怖治理:琅琊王氏私藏佃户,被他族诛三房;徂徕山盗劫官盐,遭剥皮悬树。但泰安出土的东汉粮仓遗址显示,同期郡内义仓储量翻倍,孤老皆领"吕氏粥牌"。这种撕裂在嬴县平叛时达到极致——他一边坑杀降卒四百,一边分发叛军存粮于民,岩壁石刻"吕公杀贼于此,吕公放粮于此"至今并列。

吕虔真正的治理艺术,在于将暴力转化为秩序催化剂。临沂银雀山汉墓出土的《泰山刑律简》,揭示其独创的"赎罪铁券"制度:轻罪者缴纳铁料充作农具,重罪者亲属可代受杖刑抵罪。这套体系在灾年显现魔幻效果——当蝗灾席卷兖州时,他令囚犯家属以蝗尸换减刑,十日收蝗百万石(《齐民要术》引曹魏公文)。但曲阜孔府档案中的《吕虔劾奏》披露黑暗面:某孝子为免父刑自缢,却被定为"忤逆"罪加一等。

其军事手段同样矛盾:镇压昌豨叛乱时,他先焚毁山民梯田逼敌下山,又战后分发双倍种子。《水经注·汶水篇》所述"吕公田"阡陌纵横,实为焦土重建的产物。这种"先毁后建"的治理哲学,犹如在百姓伤口种花,美艳之下埋着血腥根基。

升任徐州刺史后,吕虔的酷烈作风披上政治智慧的外衣。他首创"罪银赎官"制度,允许豪强以钱粮抵罪,却将所得全数投入淮河堤防(邳州出土《治淮纪功碑》)。当朝野弹劾其"纵富虐贫"时,广陵三郡突遭洪灾,唯徐州因新堤无恙——吕虔趁机上表:"非常之时,当用非常之法。"(《魏名臣奏议》)

这种精准的政治嗅觉在晚年爆发:高平陵之变前夜,他主动交出兵权,却将私兵改编为"治淮徭役"。洛阳武库出土的景初元年名册显示,这批"役兵"实为监视司马氏的暗桩。当曹爽党羽在淮阴被屠时,吕虔正在泰山脚下垂钓——鱼线另一端,拴着整个徐州的命运。

吕虔墓葬的考古发现,为其矛盾人生提供终极注脚。泰山南麓的墓室内,陪葬品既有镶金错玉的《吕氏刑典》,也有刻满冤死者姓名的陶瓮。最耐人寻味的是棺椁上的星象图:北斗七星被刻意替换为七具绞架,天枢位悬着那柄"染灵刀"。

其政治遗产同样撕裂:首创的"赎罪铁券"被隋唐改良为"赎铜制度",但"罪银赎官"恶例催生西晋卖官鬻爵;镇压昌豨的焦土战术被慕容恪用于辽东,而"蝗尸抵刑"的急智成为宋代荒政范本。当我们在泰安博物馆对比吕虔佩剑与包拯三口铡刀时,突然惊觉法治史的本质——清官酷吏,不过一枚硬币的两面。

正始三年的泗水河畔,吕虔临终前盯着案头未写完的《律法本末》。突然挥刀斩断书简,碎屑飘落处,恰是"刑赏篇"与"仁德章"的交界。当考古学家在微山湖底打捞出刻有"吕"字的镇水兽时,终于读懂这位酷吏的墓志铭——真正的治世之道不在刑典,而在人心善恶的夹缝之间。那些至今仍在泰山脚下传唱的"吕公谣",半是感恩半是咒骂,恰似历史给予矛盾者的永恒回声。

注:根据吕虔的故事加以改编,其中有些是经过文学加工的事迹,仅供参考。