上文写了捻军的前中期的历史,写到太平天国灭亡。

1864年太平天国灭亡之后,捻军又坚持了4年多,这4年才是捻军最辉煌的时候,这一时期,我们称之为新捻军。

为啥叫新捻军呢?

因为,这一时期的捻军脱胎换骨,再也不是那个任人宰割的土鳖,擅长骑兵作战,奔袭数省,杀僧格林沁,全歼蒙古骑兵,改变了近代史的进程。

一

先说说新捻军是怎么产生的。

1861年,太平军最后的2根顶梁柱已经闹掰了,李秀成在苏浙过得不亦乐乎。

而陈玉成独自硬扛湘军,不仅大本营没了,精锐部队也打光了。

面对强大的湘军,他无可奈何。

只有24岁的陈玉成灰心丧气,赖文光比他大正好十岁,抗压能力好点,提出了联合捻军,向敌后进军,以运动战牵制湘军的战略。

但陈玉成没有采纳,心灰意冷死守合肥。

在最后被俘的时候,赖文光气愤地说:陈玉成畏敌如虎。

但死守合肥也不是事,粮食早晚得吃完,所以陈玉成派陈得才和赖文光等,率军向西北发展,将来东归,再救天京。

这一策略给太平军留下最后的希望。

这支太平军部队联合捻军,一路远征陕西,如入无人之境。

兵力大增,从原来的3万,迅速扩大到几十万人。

但这里也要说明一点,就跟企业迅速扩大员工数量一样,部队是扩大了几十万,战斗力未必如此。

不过是多了几十万吃闲饭的,毕竟当时天灾不断,大家看有饭吃,可能挎着篮子拿把小刀就跟着走了,后面印证了这一点。

上一篇文章我贴过这个图,看一个参加捻军的村民的小刀有多小。

这支队伍对太平天国还是非常忠心的,听到合肥危机,就赶紧回救合肥,但没来得及。

1864年,听说天京危机,又不远千里,赶来回救,结果被清军堵截,也没来得及。

天京被攻破之后,长江以北太平军的余部,只剩这一支队伍。

此时,这支队伍也是四分五裂,听说天京失守,人心就散了,在清军几个月的不断追剿之下,有的将领投降了,陈得才绝望自杀。

只有赖文光和张宗禹等人率兵突围。

这俩人是捻军后期最主要的将领。

先说说赖文光,赖文光是广西人,参加太平军,一路跟到南京,本来只是做个文员。

在天京事变后,洪秀全实在无人可用,就让他带兵打仗试试看。

没想到赖文光是个军事奇才,无师自通地把游击战和运动战合而为一。

捻军在他的手里,被他重新改造,脱胎换骨,外貌服装上看起来跟太平军一样。

因此有专家认为,这不再是捻军了,这明明就是太平军新军啊。

这么说好像也没啥毛病,但叫习惯了,就这么叫吧,我们就称为新捻军。(此处有争议,下文再说)

再说张宗禹,他是捻军中少有的知识分子,起义以前整天闭门读书。

他话很少,说话又很温柔,俨然像文静的女子一样,但其实做事果断,是个猛人,出卖盟主张乐行的叛徒就被其所杀,等于为这个远房叔叔报了仇。

注意,这里有点争议,赖文光是不是新捻军的最高统帅?

几个主要的大学者都认为他是。

比如还是用太平天国的年号,捻军首领封号也没变,比如赖文光为遵王,张宗禹为梁王。

赖文光被捕后,在自述中也说自己是最高领导。

但也有人提出异议,说赖文光最后不过3000太平军(最多),怎么可能在数万捻军中当老大。

这里我说下,我觉得赖文光是老大应该没大问题。

捻军有选盟主的传统,之前在涡阳选了张乐行为盟主,这里选择威望较高的赖文光也不是没有可能。

但要知道捻军将士大多都是一个地方的老乡,又有很多宗亲关系。

赖文光毕竟是个外来者,应该没有太强的控制力,后面分裂为东西捻军,也说明了这一点。

所以,我觉得赖文光是老大,但跟张乐行这个盟主差不多,对部下没有太强的控制力。

我不是太喜欢分析这些,但有些读者比较较真,所以这里还是做了一个分析。

我们继续上文。

二

在最危险的时刻,这些仅存的残兵败将,推举赖文光领导,整编成一支新的部队叫新捻军。

这些捻军余部跟僧格林沁有血海深仇。

前文说了,张乐行被杀后,僧格林沁在他的家乡进行了疯狂的屠杀,血流成河,人烟绝迹,这些漂泊在外的捻军将士无家可归。

新捻军有两个特点,一个就是军纪稍微好点。

清方记载说,队伍所到之处不太杀戮,唯有喜欢掳壮丁。

另一个变化最大的就是,以骑兵为主的运动战法。

他们以骑兵为主,遇到敌人就跑,转瞬就跑几十里,等清兵追击疲惫时,再来个回马枪,瞬间四面包围,一举歼灭。

这个战法是不是全归功于赖文光呢?

李鸿章说,以前的捻匪顽固又愚蠢,不敢胡乱称王。

自从跟赖文光合伙后,他用太平军的军事策略和诡计来统领众人,擅自称王。

我不想造噱头过度吹捧一个人,但赖文光对改造捻军应该有很大的贡献。

这些剩下来的都是百战精锐,新战法效果立竿见影。

在接下来的2个多月里,四败僧格林沁,其中一战,僧格林沁仅率十骑逃出,蒙古骑兵颜面尽失。

僧格林沁非常恼火,因为之前一直打捻军很顺手,而且眼前的又是一些残兵败将,这么可能打不过呢?

(有人说,僧格林沁的骑兵不是在八里桥全军覆没了吗?

其实并没有,僧格林沁也没有传说中的那么勇敢。

清方步骑兵在八里桥大概战死两三千人,其余溃逃(联军仅阵亡5人)。

溃逃是正常的,马在炮弹乱炸的情况下,很容易受惊往回跑。)

僧格林沁接二连三地失败,清廷就有点坐不住了,要求曾国藩助战。

当时人称“南曾北僧”,意思是曾国藩和僧格林沁齐名。

其实,当时曾国藩在清廷心目中的地位,跟僧格林沁没法比,僧格林沁是咸丰的表哥,又是铁帽子王。

曾国藩苦哈哈地拿下天京,也只封了个侯而已。

曾国藩多精明,知道帮助打捻军是吃力不讨好,打输了身败名裂;打赢了,你也只是辅助,荣誉都是僧格林沁的。

所以曾国藩以各种理由拒绝了,湘军淮军随便你调用,我不去。

好在僧格林沁不信邪,拒绝请湘军的援助的提议,一定要亲手灭掉捻军。

三

1865年初,僧格林沁追击捻军,追到河南中部山区,捻军佯退,将清军引到河边,突然来个回马枪,切断其后路。

清军大败,僧格林沁靠属下拼命保护才得以逃脱。

僧格林沁非常恼火,发誓要与捻军决一死战。

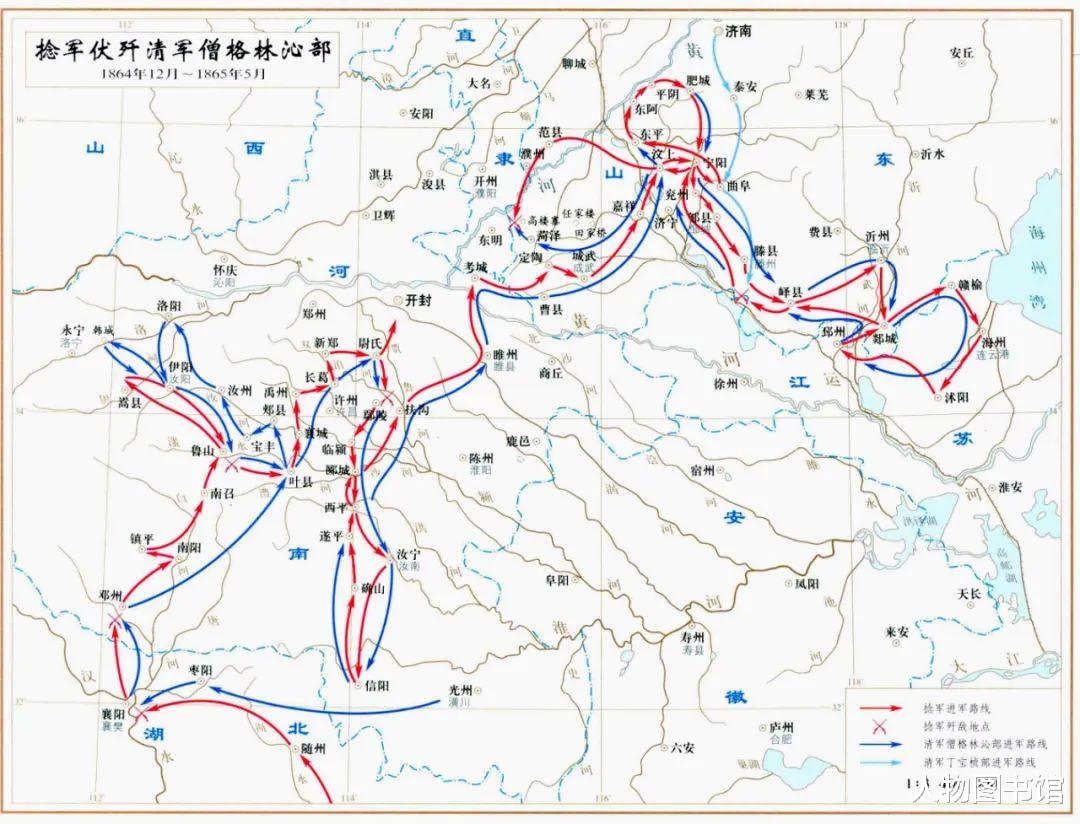

接下来3个月,就是捻军溜僧格林沁的时间,沿着河南省溜了几圈,最后跑到山东,3个月跑了几千里。

这几个月就不细说了,下面是地图,看着有点眼花缭乱。

有时候一昼夜都跑300多里,僧格林沁几十天不离鞍马,常常下马在路边休息片刻,喝两大杯烈酒,然后接着追。

最后累得他手都抓不住缰绳,只能用布袋绑着手腕,再系在肩膀上骑马。

清廷看出了问题,叫他不要再追了,以免中了奸计。

但僧格林沁上头了,一再向清廷报告说敌人怕我,他们粮食吃完了,不得不到处乱流传找粮食吃。

打这种滑头战术一定要有耐心,但僧格林沁已经失去了耐心。

1865年4月,捻军进入山东境内。

进入山东后,又跑了一个多月,捻军最终跑到一个叫高楼寨的地方,此地河堰交叉,柳林密布。

这就是僧格林沁死的地方,也是蒙古骑兵覆灭之地,从此退出历史舞台。

捻军将士们在此相互勉励,打算背水一战说:

前有黄河,后有追兵,若战败则全军覆没,无一能生还,不如拼死向前。

捻军在此埋伏重兵,假装败退,僧格林沁追到高楼寨,此时他不知死期将近,反而派人去跟当地知府说,预备五百头猪,五百只羊,打算犒赏将士(《宋景诗历史调查记》)。

当天下午,僧格林沁率军进入埋伏圈。

突然四处号角齐鸣,喊杀声震天,僧军又饿又累,气馁则胆怯,勉强防守,双方打了2个小时左右,僧军队伍就逐渐垮掉。

僧格林沁急忙率残部到一个荒圩,砍树建营盘,企图防守。

但这里没有粮食,也没有井水,没法烧水煮饭,士兵们饥饿难耐。

捻军士兵挖长濠,防止僧格林沁逃窜。

看过前面太平军北伐文章的读者都知道,这一招正是当年僧格林沁围困太平军用的招数,此时却被人用在自己身上,可以说是天道循环。

僧格林沁也有不详的预感,哀叹这小小的“余部”怎么战斗力这么强悍:

我束发带兵,发誓要报答先帝,江淮已经荡平,没想到余部遗孽,竟如此猖獗,天要亡我,我要为国死于此了。

僧格林沁喝醉后就睡着了(看来此时的僧格林沁酗酒比较严重)。

在部下的苦求之下,僧格林沁酒醒之后,才同意半夜三更,带领残兵突围。

当夜,捻军枪炮如雨,僧格林沁窜出长濠,跑到柳林里。

捻军发现僧军进入柳林,四下围攻,僧格林沁的部队伤亡很大。

到第二天天亮,僧格林沁逃到一个村子,肩膀中长矛,受伤坠马,马也受伤了,他趴在麦地垄沟里,伺机再逃。

他脱下帽子丢在旁边,但身上仍披着棉袍坎肩,脚穿靴子。

捻军少年张皮绠发现了他,也不认识僧格林沁,只觉得一定是头目,走过去将其杀死,了结其一生。

一个清军将领的日记,以第一视角记录了这个过程,还挺有趣:

当时大家都走散了,也不知道僧王在哪。

没多久,见一个贼首戴着三眼花翎红顶,扬扬地走过去。(三眼花翎是清朝最高荣誉,得到的人屈指可数)

清兵见到则痛苦说:嘻,王爷死矣!

等贼走过,我寻迹到麦田里,见僧王已经遇害,身受数刀,还穿着战袍黄马褂。

于是,我们用马托着他的尸体,准备入城中收敛。

结果贼又追来,急忙将其丢弃到堤坝之下,用土掩埋,等贼走过,又去来收敛。

这一战彻底消灭清军的王牌部队,损失骑兵步兵总计1万多人,僧格林沁的6000蒙古骑兵全部被消灭。

清廷大震,辍朝3天,急命曾国藩北上剿捻。

曾国藩对僧格林沁死命追赶的打法,不以为然,决定以静制动,只防守13个大城市,相互支援。

结果这一招并没有用,捻军依然可以在广大农村地区到处流窜。

接下来的一年半的时间里,曾国藩毫无建树。

最后,清廷耐心耗尽,改任李鸿章为钦差大臣,靠李鸿章才击败捻军。

这篇文章其实是一年前写的,但很多资料我都记不清出自哪里了,所以一一核对也很耗时间,今天花了一整天时间来修改。

4000多字了,今天先写到在这里吧。

下面先简单说下后面的事,如果大家有兴趣的话,可以再写一篇。

其实不写也行,捻军剩下的历史也基本几句话能说完了。

之后刘铭传率先发起进攻,这一战刘铭传非常绝望,跟幕僚一起褪去外衣和帽子,坐地等死。

鲍超延迟支援,坐收渔翁之利,剿灭东捻军。

再过7个月,西捻军也在徒骇河边,最终失败。

四

以上就是捻军起义的全部过程,除了新捻军的运动战之外,基本上在各个方面都比不上太平天国。

既然历史书主要讲了太平天国,就没必要再讲同时期的捻军了。

而且,捻军的历史也没发生特别大的事件,没有占领过大城市,真要讲,也没啥可讲的。

综合来看,清朝的起义并没有比几千年前的更先进,甚至更落后了。

捻军后期的打法在当时比较先进,但打了胜仗之后,他们就迷茫了,不知道要干什么,一直没有建立根据地,最后漫无目标,觉得“走一日,就活一日”。

总体而言,捻军在后期虽然打法更灵活,但其实内心是悲观迷茫的。

捻军有个重大意义,就是结束了蒙古骑兵的历史,加速汉人军队掌握大清命脉的进程。

太平天国打败了绿营,捻军打败了蒙古骑兵。

至此之后,淮军就逐渐成为清军的主力部队。

湘淮军都是新军的鼻祖,最终袁世凯的新军成为结束清朝统治的一支重要的力量。