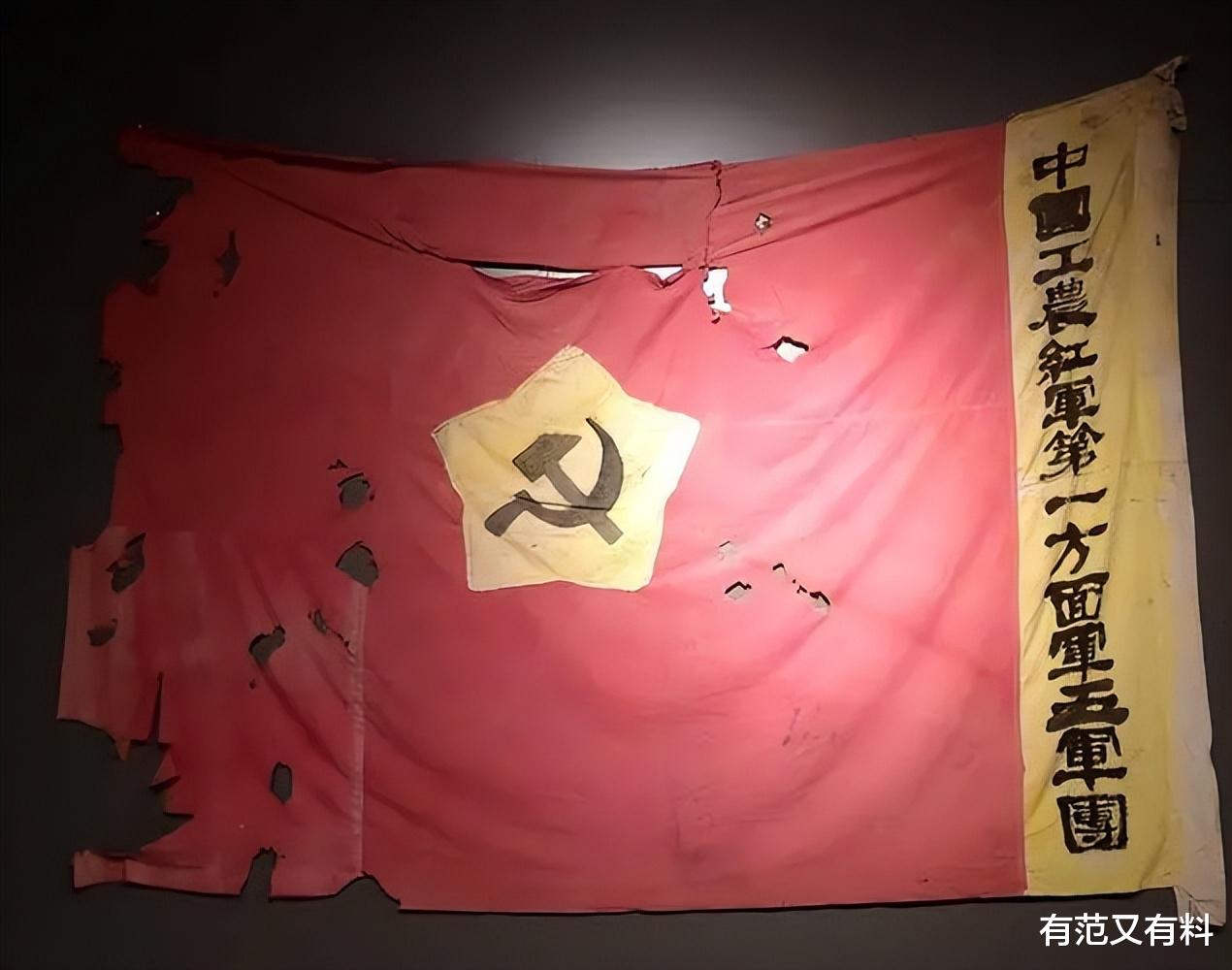

西路军西征最惨痛失利,高台血战,从红5军军长董振堂到士兵2800人,包括马夫在内,几乎全军覆没。

董振堂牺牲时年仅42岁,如果活到建国后,共和国将再添一位大将。更悲惨的是,董振堂死后,他被割下头颅高悬于高台城楼之上。

为了找到他的头颅,遗孀贾明玉奔波半生,儿子董用威继承遗志,91岁那年终于实现心愿......

1934年中央红军长征时,下辖五个军团,即红一、三、五、八、九五个军团。红一、红三军团实力最强,担当红军的开路先锋,红五军团执行掩护任务,被称为“铁流后卫”,命运最悲壮。红五军团,就是董振堂一手带起来的。

董振堂,保定军校毕业生,长期在冯玉祥麾下效力,是西北军鼎鼎大名的一员猛将。不过在中原大战中,冯玉祥遭遇失败,被迫出国,西北军被蒋介石收编,成立国民革命军第26路军。

1931年,董振堂奉蒋介石之命,率73旅进入江西,参加“围剿”红军的战役。董振堂很不理解,日军铁蹄践踏东北,放着外敌不打,为什么自己人打自己人?再加上国军内部腐败堕落,军饷被层层克扣,士兵反战情绪与日俱增。

共产党人、26路军参谋长赵博生抓住这个机会,策划起义。董振堂和赵博生是保定军校校友,关系秘密,成了赵博生主要争取的对象。

同年12月,26路军1.7万人在宁都起义,加入中央红军。不久后起义军改编为红五军团,董振堂任副总指挥,后升任军团长。

1932年,董振堂经毛主席批准,加入中国共产党。入党之初,董振堂心怀对党的感激,毫无保留将3000块银元全部上交。毛主席得知后非常感动,但还是劝他:“你自己留一点,再给家里寄一点。”董振堂留下300元,但并没有用在自己身上,拿来接济困难的战士和伤兵。

红军长征时,红五军团是“铁流后卫”,付出了最惨痛的代价。仅湘江一战,红五军团就有5000名将士牺牲,其中包括34师师长陈树湘。抢渡金沙江时,董振堂率领红五军团血战9个昼夜,掩护中央军委和红军主力顺利渡江。

红一、四方面军在川西会师后,部队进行了混编。红一、三军团被编入右路军,掩护中央机关北上。红五军团则在董振堂的带领下,随张国焘的左路军行动。草地分兵,从日后的结果来看,注定了红五军团的悲惨命运。

张国焘一意孤行,指挥左路军南下,引起董振堂的不满。可胳膊拧不过大腿,董振堂被架空,红五军团的领导权由新来的政委黄超掌控。部队改编成红5军后,董振堂虽然是军长,但政委黄超仍把持着军政大权。

1936年,红5军编入西路军,出征河西走廊,大军出发前,董振堂隐隐感觉到什么,送别警卫队长高志中时,他红着眼睛说:“我们可能不会再见面了。”

同年11月,西路军在古浪一战中遭遇失败,形势岌岌可危。危难关头,总指挥徐向前建议迅速摆脱马家军,进军新疆。但徐向前的建议被陈昌浩驳回,继续留在河西走廊,与马家军决战。

12月底,西路军攻下甘肃高台。此时西路军总部犯了一个严重错误,由兵力只有4000的红5军守卫高台,红9军守卫沙河堡,红30军拱卫西路军总部。三个军中,红5军实力最弱,减员也最为严重。

红5军入城后,同样犯下错误。政委黄超带走两个主力团,并拿走了电台。这样一来,驻守高台的部队只有2800余人,还与西路军总部失去联系。不仅如此,红5军收编高台民团时,未做甄别,让300名被俘人员参加了红军。这些人意志不坚定,在军中散布谣言,成了埋在红5军内部的“定时炸弹”。

1937年1月,马家军卷土重来,将高台县城重重包围。红5军无力求援,成了一支孤军,不得不依靠低矮的城墙固守。由于兵力差距悬殊,红5军激战9昼夜后,被马家军攻破城垣,高台失守。

战役进行至17日,董振堂决定率部突围。可黄超送来一封信,要求军长坚守高台,称这是总部的命令。董振堂无法判断真伪,只好率部坚守,最终红5军全军覆没,董振堂战死沙场。

董振堂牺牲的时候只有42岁,共和国因此损失一名大将,甚至元帅。更悲惨的是,马家军为了震慑西路军,将董振堂的头颅割下来,挂在高台城墙上示众。

董振堂夫妇

长子亦烈士,次子回忆董振堂1937年,董振堂牺牲的时候,妻子贾明玉正带着两儿一女,奔波在逃亡路上。他们唯一知道的消息,是董振堂在甘肃一带带兵打仗,对董振堂牺牲的消息一无所知。

董振堂有两个儿子,长子董光楹、次子董光桢(后改名董用威)。董振堂牺牲的时候,兄弟俩分别只有17岁、13岁。

董用威回忆说,他对父亲最后记忆,停留在1929年初。在前一年的那个冬天,母亲带着他们三兄妹,以及家里的爷爷奶奶、伯母一起到洛阳,和刚上任洛阳警备司令的父亲董振堂团聚。

董用威当时只有4岁,懵懵懂懂的。他被父亲接到洛阳后,开始打量这个世界,也对父亲董振堂有了一些了解。

刚到洛阳的时候,董用威发现了许多奇怪的地方。比如他家的饭菜一直都是两菜一汤,比如父母亲穿的衣服非常俭朴,有的还打着补丁。

董用威记得,母亲到洛阳后,父亲带着她逛街,花5块大洋给母亲买了一件棉袄,一条棉裤。而据董用威所知,父亲每月津贴是200大洋,五块大洋根本不算什么?

难道父亲太过节省,对母亲不好?其实,董振堂攒下来的钱,很多都用来接济手下士兵。而且父亲看上去威严,其实深深爱着母亲。

结婚的时候,贾明玉是个不识字的旧社会女子。董振堂则文武双全,每天天不亮就起床读书。他看出妻子对知识的想法,手把手教妻子识字,他给妻子寄来的书,密密麻麻作了标注。董振堂牺牲后,妻子珍藏着他寄来的书,经常默默流泪。

1942年,一家人逃难到安徽的时候,才知道董振堂的死讯。因为战乱影响,董振堂没留下什么遗物,只有一张他在西北军时拍的照片,还缺了一个角。董用威思念父亲,将遗照贴身保管。

董振堂牺牲的消息传来,最难过的还是妻子贾明玉。董用威回忆说,他经常看到母亲抱着父亲睡过的枕头发呆,一度担心母亲想不开。

此后不久,长子董光楹就继承董振堂遗志,参加了共产党领导的游击队。遗憾的是,一次执行任务时,董光楹不幸牺牲,也成了烈士。

贾明玉和子女们流浪期间,组织其实一直在打听他们的下落。终于在1946年,抗战胜利后,刘伯承通过董振堂的堂兄,找到了贾明玉娘仨的下落。

不久之后,贾明玉娘仨被接到冀南,宋任穷给他们解决了住房、农田问题,还送来60万边币,作为他们的生活费。这是一笔很大的钱,能买十头牛了。

董用威是在毛主席对董振堂“他是一个好同志”的评语中,开始了解父亲的。他越了解父亲,就越觉得父亲光荣伟大。与此同时,他也产生了不少疑问:父亲是怎么牺牲的?他的遗骨去了哪里?

叶剑英元帅也有着同样的疑惑。1962年,叶帅写诗怀念董振堂,前两句是:英雄战死错路上,令我深怀董振堂。

叶帅对董振堂的牺牲感到惋惜,认为他牺牲在“错路上”。董用威不了解其中缘由,但他和母亲一样,将找到父亲遗骨作为毕生心愿。

1967年,董用威调到河北石家庄当技术员,后来成为一名高级工程师。他牢记母亲嘱托:像父亲一样勤勤恳恳工作,清清白白做人。

2015年,董用威已经91岁,母亲也早已去世十几年,他终于得知了父亲首级的下落。

原来当年,马家军割下董振堂的头颅,城楼示众后被送到河西医院,拿酒精泡着。后来,马步芳将这颗头颅送进中山医院,却因为保存不当腐坏了。

于是,马步芳命人将董振堂、孙玉清、杨克明的头颅取出来,埋在中山医院西墙外的空地上。直到2015年,在相关部门的不懈努力和寻找下,董振堂等人的头颅才被找到。

91岁的董用威,带着父亲的头颅与母亲合葬。他站在墓碑前,心情久久不能平静,哽咽地说:“回来就好,我终于找到您了......”