声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

张阿姨今年65岁,退休后最大的爱好就是每天跳广场舞,精气神十足。

前几天,她跳完舞回家,坐在沙发上休息时,忽然觉得胸口有点闷,心里“咚咚咚”地跳得特别快,还夹杂着一点乱跳的感觉。她吓坏了,赶紧用家里的血压仪测了下心率,居然飙到了120次每分钟。

她以为自己是不是心脏病发作了,连忙赶去医院,结果医生检查完说,心电图上有点“小问题”,但并不是心脏病发作,而是她出现了心律失常。

张阿姨很疑惑,心率不就是心跳的次数吗?跳得快点、慢点怎么就成了问题?很多人也像她一样以为,看一看心率就能知道心脏有没有问题。

但心率只是心脏健康的一部分线索,真正该警惕的,是心跳的“节奏”是不是正常。

就像一支军队,士兵跑得快慢固然重要,但最关键的,是他们能不能步调一致。如果每个人都各跳各的节奏,那就不叫行军了,而是乱作一团。

心脏也是一样,跳得整齐有序,才是健康的标志。

人们常常会被一个误区困扰:心跳快就是病,心跳慢就是老,只有所谓的“正常心率”才是安全。

可现实恰恰有时候,一个心率看起来正常的人,背后却隐藏着严重的心律问题。医学上,心律失常指的是心脏跳动节律出现紊乱,可能表现为太快、太慢,也可能是跳得一会儿快一会儿慢,或者中间突然停顿一下。

这类问题,有时候肉眼看心率根本察觉不出来,需要借助心电图等检查才能发现。

很多中老年人常常用手腕摸脉搏来判断心脏是否健康,觉得跳得整齐就放心,跳得快点就以为自己运动过度了。

但有些致命的心律失常,发作时甚至不影响心率的快慢,只是节律上出了问题。比如说房颤,也就是“心房颤动”,它是一种很常见的心律失常,但很多人根本没有明显症状,只觉得有时候心慌,或者特别容易累。

等到去医院检查时,才发现已经引起了脑梗、心衰,错过了最佳治疗时机。

心律失常的种类很多,但其中有六种特别值得警惕,尤其是在中老年群体中。这六种包括窦性心动过缓、窦性心动过速、室性早搏、房性早搏、心房颤动和室性心动过速。

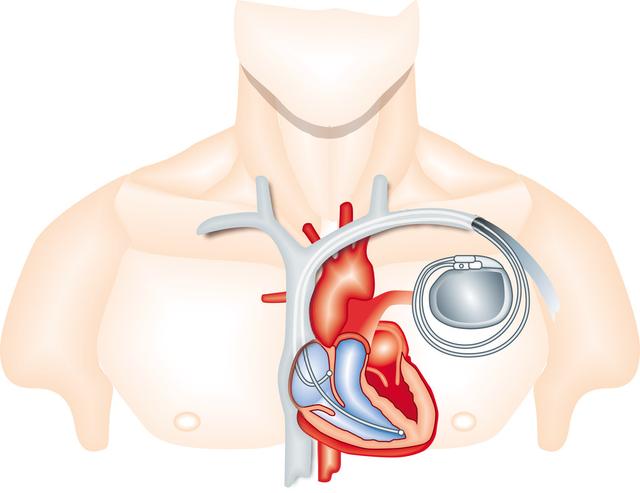

听起来有点拗口,但其实原理并不复杂。我们可以把心脏看成一个精准的发电机和泵,它靠电信号的传导来控制跳动节奏。

如果这个“电路系统”出了故障,心脏就可能跳得太慢、太快,或者干脆“短路”了,跳得乱七八糟,甚至停跳。

比如说窦性心动过缓,就是心脏跳得太慢,每分钟低于60次,严重的甚至低于40次。

听起来好像挺省电的,其实对身体的影响非常大。心脏跳得慢,血液泵出去得也少,大脑和身体得不到足够的血流供应,人就会觉得头晕、乏力,有些人甚至会突然晕倒。

很多老年人以为自己是“年纪大了”,体力差,其实可能是心脏跳得太慢了。

相反的,窦性心动过速则是心脏跳得过快,每分钟超过100次。这种情况可能出现在发烧、紧张、运动之后,也可能是心脏本身出了问题。

尤其是静息状态下心跳持续过快,可能意味着交感神经长期处于兴奋状态,心脏像马不停蹄地奔跑,迟早要“累瘫”。

而早搏,则是一种“错拍”的表现。正常心跳像钟表滴答作响,但早搏就像中间突然“多敲了一下钟”。

它分为房性早搏和室性早搏,前者发生在心房,后者发生在心室。虽然很多人都有过偶尔的早搏,尤其是在熬夜、喝咖啡、情绪波动大时,但如果频繁出现,或者是连发的室性早搏,那就要特别小心了。

这种情况可能是心肌供血不足、心肌病、或者电解质紊乱的表现,甚至是猝死的前兆。

最令人担忧的是心房颤动,这是一种极其常见的心律失常,尤其在60岁以后发病率显著增加。

它的危险性在于心房失去正常收缩功能,血液在心房内打漩涡,容易形成血栓,这些血栓一旦进入血管系统,就可能引发脑中风。

很多房颤患者根本没有明显症状,或者只是偶尔感到胸口跳动紊乱,便以为是普通心慌,结果等到出现中风症状时,已经晚了。

而室性心动过速,则是最严重的心律失常之一。心室是负责将血液泵向全身的“主力军”,一旦跳动过快,心脏“打水”的效率反而下降,严重时会导致血压骤降、意识丧失,甚至猝死。

它是猝死的重要原因之一,尤其是在一些看似健康的中年人中更容易被忽视。

这些心律异常的发生,往往和生活习惯密切相关。

熬夜、酗酒、情绪波动、过度疲劳、长期精神紧张,都是诱发心律失常的“帮凶”。特别是现在很多人动不动就说“心累”,但实际上身体也真的“累”了。

心脏每天跳10万多次,就像一台机器,如果不定期保养、频繁超负荷运转,早晚会出问题。

很多人问,怎么知道自己有没有心律失常?除了在医院做心电图,其实日常生活中也可以做一些简单的观察。在安静状态下摸自己的脉搏,感受跳动是否规律,是否中间突然多跳一下或少跳一下。

也可以关注自己是否经常莫名其妙地心慌、乏力、头晕,或者在没有明显诱因的情况下突然晕倒,这些都可能是心律问题的“蛛丝马迹”。

靠自己摸脉是远远不够的。现在很多智能手表、健康手环都具备心电监测功能,可以帮助记录日常心率和节律变化,尤其是对于有家族心脏病史的人来说,定期监测是非常必要的。

值得注意的是,不要被“正常心率”蒙蔽了,关键是看跳得是否整齐、有没有“乱跳”的情况。

从预防的角度来说,保持良好的生活习惯是最基础也是最有效的方法。规律作息、适度运动、控制情绪、戒烟限酒、少摄入咖啡因,这些听起来老生常谈,但却是真正能够减少心律失常发生的“药方”。

特别是中老年人,建议每年至少做一次心电图检查,如果已有高血压、糖尿病、冠心病等基础疾病,更要定期随访。

在饮食上,可以多摄入富含钾、镁、钙的食物,比如香蕉、坚果、绿叶菜、豆制品等,有助于维持心脏电解质平衡,减少心律异常的发生。

控制盐分摄入,避免高脂高糖饮食,也是心脏健康的重要保障。

特别是在一些年轻人中,熬夜、喝酒、压力大,导致原本没有心脏病史的人也可能突发心律失常而猝死。

回到最初的问题:心脏有没有问题,看心率就明白?答案是否定的。

心率只是我们了解心脏健康的一扇窗,不能代表全部。更重要的,是要关注心跳是否规律,是否有异常节奏。

把握好每一次心跳,才是真正的对健康负责。

参考文献:

1. 《中国心律失常诊疗指南》,中华医学会心电生理与起搏分会,2023年修订版

2. 《2020年欧洲心律协会心律失常管理指南》,翻译版,中国医学论坛报

3. 《健康中国行动(2019—2030年)心血管病防治专项行动方案》,国家卫生健康委员会