黄埔军校,全称是中华民国陆军军官学校,1924年在中国共产党和苏联的帮助下由孙中山先生创立于广州黄埔,因此又称为黄埔军校。黄埔军校是第一次国共合作的产物,国共两党的众多高级将领都出身于此,比如开国十大元帅中的徐向前,开国十大将中的陈赓、罗瑞卿、张云逸、许光达都是毕业于黄埔军校,其中陈赓大将毕业于黄埔军校第一期,与许多国民党高级将领都是同学。

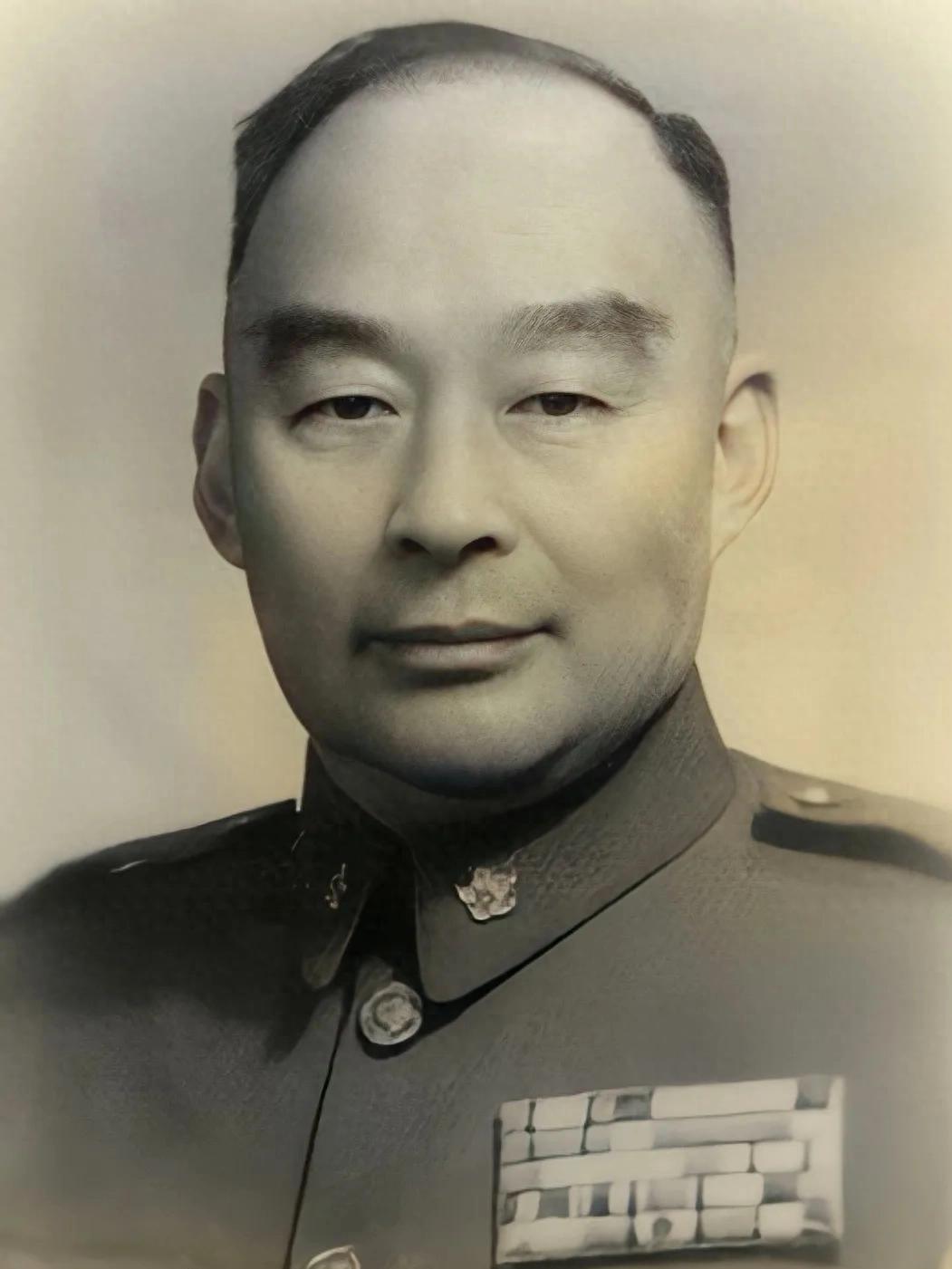

胡宗南

胡宗南,出生于浙江镇海一个贫寒之家,1924年投考黄埔军校第一期,因身高不足一米六,体检时被淘汰,后经廖仲恺特许才被录取,1926年参加北伐,一路由营长升任中将师长,土地革命时期率部参加了蒋介石发动的“四一二反革命政变”以及对红军的“围剿”,抗日战争爆发后参加了淞沪会战,随后推行蒋介石消极抗日、积极反共的方针,屯兵西北,封锁陕甘宁边区,参与发动第一、第三次反共高潮,后相继担任第三十四集团军总司令、第八战区副司令长官、第一战区司令长官之职,1945年加陆军上将军衔。

年轻时的胡宗南

抗日战争胜利后胡宗南担任郑州绥靖公署副主任,曾率部企图与阎锡山部夹击由陈赓率领的太岳兵团,最终惨败,1947年担任西安绥靖公署主任,曾率部进入延安空城,后在多次战役中遭受解放军的沉重打击,1949年12月胡宗南所部七十余万人在西南战役中被我军歼灭,1950年胡宗南逃往台湾,担任战略顾问、国民党“江浙反共救国军”总指挥兼“浙江省政府主席”、国民党军“澎湖防守司令”,1955年晋升陆军二级上将,1962年胡宗南去世,追授为陆军一级上将。

宋希濂

宋希濂,湖南湘乡人,1924年考入黄埔军校第一期,同年6月加入共产党,中山舰事件后退党,1926年参加北伐,同年前往日本陆军步兵学校深造,中原大战爆发后回国相继担任团长、旅长等职,参加了对红军的第五次“围剿”,1935年被授予陆军少将,在这一年他奉蒋介石命令杀害了瞿秋白,次年晋升中将。1937年宋希濂率部参加了淞沪会战,此后又相继参加了武汉会战、徐州会战、强渡怒江战役等,抗日战争胜利后历任新疆警备总司令、第十四兵团司令官、湘鄂边区绥靖公署主任,后战败被俘,新中国成立后宋希濂作为战犯接受改造,于1959年得到特赦,之后任文史资料委员会文史专员,并连续四届当选为全国政协委员,1980年后定居美国,1993年去世。

杜聿明

杜聿明,陕西米脂县人,1924年入黄埔军校第一期,毕业后参加了北伐和长城抗战,1937年率部参加了淞沪会战,次年参加了桂南会战,取得了昆仑关大捷,1942年任中国远征军第一路副司令长官,率部参加滇缅路作战,1943年任第五集团军总司令,1945年晋升为陆军中将。抗战胜利后,杜聿明历任徐州剿总副总司令、东北剿总副总司令兼冀热辽边区司令官,1949年在淮海战役中被俘,1959年获特赦,被安排为全国政协文史专员,从事文史资料研究工作,1981年去世。

黄维

黄维,江西贵溪人,毕业于黄埔军校第一期,参加了东征、北伐,1935年授陆军少将,曾参加对红军的第四、第五次“围剿”,1939年晋升为陆军中将,抗战胜利后任青年军编练总监部副监、联勤部副总司令,1948年任第十二兵团司令官,同年十二月,黄维在淮海战役的双堆集战役中被俘,1975年得到特赦,被安排在全国政协文史资料研究委员会工作,任文史专员,并多次被当选为政协委员,1989年去世。

郑洞国

郑洞国,湖南常德人,毕业于黄埔军校第一期,参加了东征、北伐,之后又经历了军阀混战、长城抗战、两次“剿共”,1936年晋升为陆军少将,抗日战争爆发后郑洞国率部参加了保定会战、徐州会战、台儿庄战役、昆仑关战役、枣宜会战、长沙会战,1943年郑洞国被任命为中国驻印军新一军军长开赴印缅战场,1945年晋升为陆军中将。抗战胜利后郑洞国担任东北保安副司令长官、代理司令长官、东北行辕副主任,1948年在辽沈战役中郑洞国被俘,新中国成立后被委任为水利部参事,之后相继担任了国防委员会委员、民革中央副主席,最终于1991年去世。

关麟征

除了上述几位,关麟征、蒋先云、贺衷寒等都是黄埔军校第一期的学生,其中蒋先云、贺衷寒与陈赓并称为“黄埔三杰”。