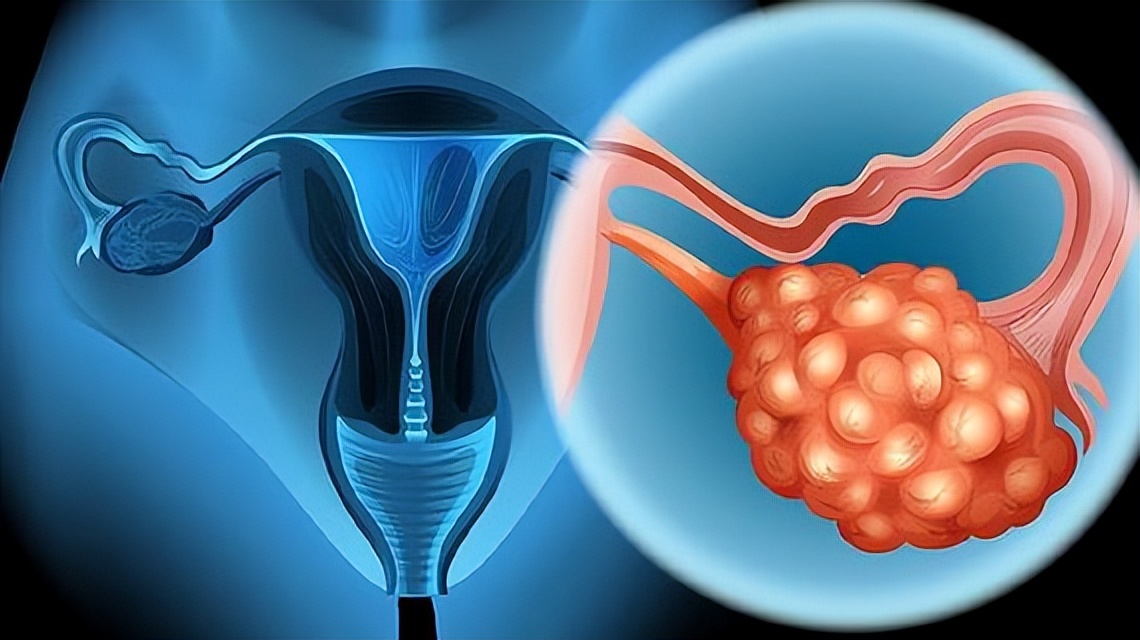

宫颈癌是全球女性最常见的恶性肿瘤之一,但很多人对它仍存在误解——“年轻女性不会得”“打疫苗就够了”“晚期才需要重视”。事实上,99.7%的宫颈癌与HPV感染相关,且近年来发病率和年轻化趋势令人震惊!但好消息是,它也是目前唯一可防可控的癌症!

宫颈癌:从感染到癌症,是场“持久战”!1. HPV感染是“元凶”,但不是所有感染都会癌变

HPV病毒家族:目前已知HPV有200多种型别,其中16型和18型导致约70%的宫颈癌。高危型HPV持续感染是宫颈癌的必经之路。

感染≠癌变:80%的女性一生中会感染HPV,但90%会在1-2年内被自身免疫清除。只有持续感染(>2年)才会逐步发展为癌前病变(CIN)甚至癌症。

年轻化趋势:20-28岁是HPV感染高峰,但35岁后若持续感染风险陡增。近年来,16岁确诊宫颈癌的案例已出现!

2. 从感染到癌症,需要5-15年时间

“癌变路线图”:HPV感染→低级别病变(CIN1)→高级别病变(CIN2/3)→浸润性癌。早期干预可100%治愈,但若拖到晚期,5年生存率仅30%!

案例警示:一位25岁女性因长期忽视异常出血,确诊时已到Ⅲ期,不得不切除子宫并接受放化疗,生活质量严重受损。

1. 早期症状:细微异常,容易被忽略

· 接触性出血:同房或妇科检查后出血,是宫颈癌最常见“信号弹”,但常被误认为“月经不调”。

· 异常白带:白带增多、呈水样或血性,伴随异味,提示宫颈损伤或感染。

· 腰骶部隐痛:早期可能仅表现为轻微酸痛,但若持续存在需警惕。

2. 中晚期“警报”:身体在“报警”!

· 剧烈疼痛:肿瘤侵犯盆腔神经时,可能出现下腹、腰骶部持续剧痛。

· 排尿排便困难:肿瘤压迫膀胱或直肠,导致尿频、血尿、便秘甚至肠梗阻。

· 下肢水肿:肿瘤转移至淋巴结压迫血管,引发下肢肿胀。

1. 第一道防线:HPV疫苗,越早打越好!

接种黄金期:9-14岁

无性经历前接种效果最佳,抗体水平比成年女性高3倍!

疫苗选择指南:

二价:预防HPV16/18(适合9-45岁);

四价:增加预防HPV6/11(导致尖锐湿疣,9-45岁);

九价:覆盖更多高危型,但需注意年龄限制(9-45岁女性,9-26岁男性)。

男性也要打!:男性接种可降低伴侣感染风险,且预防肛门癌、口咽癌等。

2. 第二道防线:筛查,揪出癌前病变!

筛查时间表:

21-29岁:每3年做一次TCT(宫颈细胞学检查);

30-65岁:每5年联合HPV检测+TCT(TCT阴性+HPV阴性,可延长至5年);

已接种疫苗者:仍需定期筛查!疫苗不能覆盖所有高危型HPV!

筛查“黑科技”:

HPV分型检测:精准识别高危型别,指导下一步处理;

AI辅助阅片:减少人为误差,筛查效率提升30%!

3. 第三道防线:早发现早治疗,癌前病变可逆转!

癌前病变分级:

CIN1(轻度):60%可自愈,每6-12个月复查;

CIN2/3(中重度):需手术切除(LEEP刀、冷刀锥切等),治愈率超90%!

治疗后管理:

手术后需每3-6个月复查,防止复发;

免疫力低下者(如糖尿病、HIV患者)需缩短筛查间隔。

1. 早期治疗:手术,保留生育的可能

保留生育功能手术:

宫颈锥切术:切除病变组织,保留子宫;

适合年轻、有生育需求的早期患者。

微创手术:腹腔镜下广泛子宫切除术,创伤小、恢复快。

2. 中晚期:放化疗+免疫治疗,延长生存期

放疗:联合化疗(同步放化疗)是宫颈癌的标准治疗,可控制局部病灶;

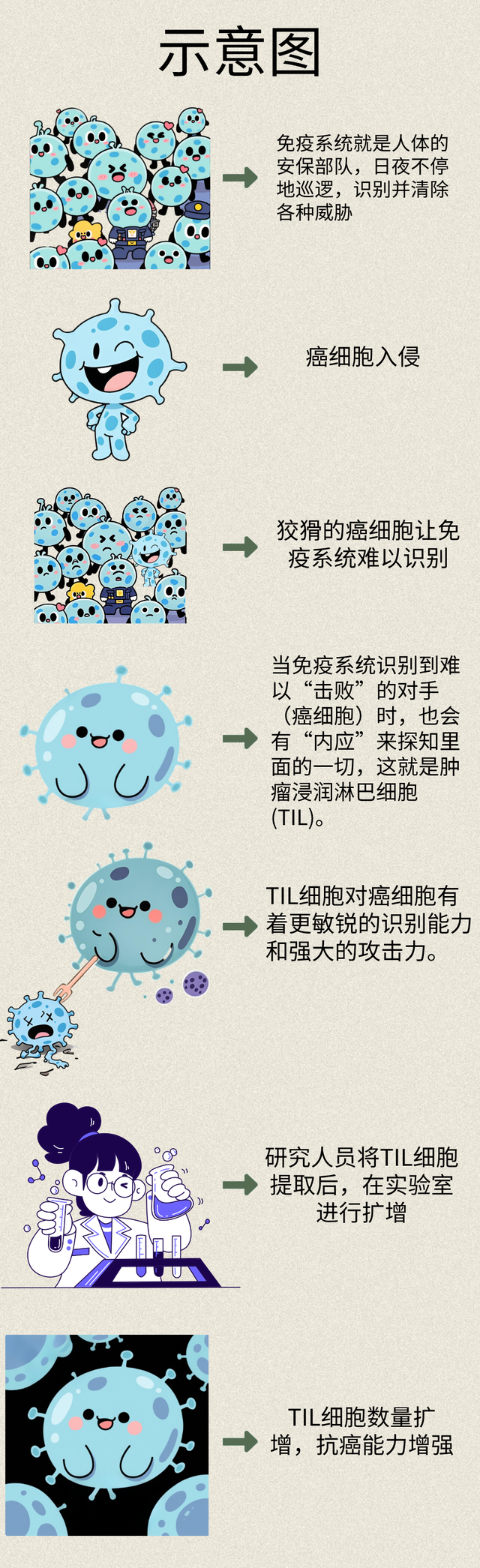

免疫治疗:PD-1/PD-L1抑制剂(如帕博利珠单抗)显著提高晚期患者生存率,部分患者实现长期带瘤生存;

靶向治疗:针对特定基因突变(如HER2阳性),精准打击癌细胞。

3. 前沿突破:AI与基因技术助力精准医疗

AI预测复发风险:通过分析病理图像,预测患者预后,指导治疗强度;

HPV治疗性疫苗:临床试验中,有望清除持续感染的HPV。

1. 免疫力是“天然盾牌”

增强免疫三法则:

均衡营养:多吃深色蔬菜(如西兰花)、富含维生素C的水果(如猕猴桃);

规律作息:睡眠不足会降低免疫力,建议每晚7-8小时;

适度运动:每周150分钟有氧运动(如快走、游泳),提升免疫细胞活性。

2. 性健康:减少感染风险

安全性行为:固定性伴侣、使用避孕套(可降低HPV传播风险60%);

避免过早性生活:18岁前开始性行为的女性,宫颈癌风险增加2倍;

警惕“亲密接触”:HPV可通过皮肤接触传播,避免与高危人群共用毛巾、内衣。

3. 拒绝“危险习惯”

戒烟:吸烟会破坏宫颈局部免疫力,增加HPV持续感染风险;

慎用激素类药物:长期使用口服避孕药可能增加风险,需遵医嘱;

避免反复流产:宫颈损伤可能增加癌变概率。

1. "HPV感染=私生活混乱"

真相:80%女性一生会感染HPV,泳池、马桶均可传播

2. "打了疫苗不用筛查"

真相:疫苗未覆盖所有高危型,筛查不可替代

3. "宫颈糜烂会癌变"

真相:糜烂是生理现象,与癌变无直接关联

4. "绝经后不会得宫颈癌"

真相:65岁以上患者占新发病例15%

5. "病变切除后就高枕无忧"

真相:HPV可能潜伏在阴道壁,需持续监测

宫颈癌从感染到癌症,给了我们长达10年的“预警期”——疫苗是盾牌,筛查是雷达,治疗是利剑。记住:

1. 9岁前规划疫苗接种,为女儿筑起第一道防线;

2. 21岁准时开启筛查,用科学手段“拦截”癌变;

3. 发现异常永不拖延,早期治疗可100%治愈!

行动清单:

立即预约HPV疫苗,男性伴侣别落下;

下载“宫颈癌筛查提醒”APP,设置年度体检闹钟;

向家人科普:宫颈癌可防可控,消除“谈癌色变”;

关注“癌前病变”,确诊后积极治疗,别让“小病变”拖成癌症!