最近发现有不少有关于历史的文章,似乎都在强烈质疑一位几千年前的大人物,说他写的东西不真实,不可信,欺骗了大家上千年云云,这位备受质疑的人物就是“史家之绝唱,无韵之离骚”,《史记》的作者——司马迁。

司马迁著《史记》

质疑点主要是通过以下几件,就是从咱们脑海当中已经形成思维定势的历史事件来入手的,比如说古代版的“狼来了”,西周末年,周幽王为博美人一笑的烽火戏诸侯;比如说战国时期最重要的一战——长平之战,白起坑杀赵军40万。再比如说秦始皇搞暴政,屠戮忠良是一个大暴君等等。

司马迁与《史记》

这些个记载于《史记》中,并且是我们所耳熟能详的故事,都被认为是假的,就是骗人的,根本瞎编的。今天,咱们来好好的探究一下这位尊敬而又伟大的历史学家司马迁,他到底是不是骗子!

烽火戏诸侯先来看,“烽火戏诸侯”是真的吗?这个故事太熟悉了,西周末年,周幽王为博美人褒姒一笑,点燃了古代军情报警的烽火台。狼烟被点起,各路诸侯一看,大王的地盘被少数民族犬戎进攻了,于是纷纷带着兵马拍马来救,谁想到周幽王是哈哈大笑,逗你玩儿!这个褒姒看了城下气喘吁吁的诸侯军队,果然是开心的哈哈大笑,让周幽王很满意。

烽火戏诸侯

可一次两次也算了,这个周幽王是过段时间点一次烽火,过一段时间点一次烽火,惹得诸侯们很火大,你当我们是猴子耍吗?后来有一次犬戎大军真杀到国都危急,可是烽火点起一个救兵都没来,镐京城很快被攻破,周幽王被杀死,西周灭亡。

烽火台

后人对司马迁写得事件画出了一个大大的问号,原因主要有四,第一点有人认为将烽火作为传递讯息,特别是传递紧急军情的手段,最早出现于战国,而烽火台广泛应用于国防建设的应该始于秦汉,也就是说西周那会儿压根就不可能发明这东西;第二,烽火只能作为近距离的警示,还不能够被较远的人看见,要不然不成发报机了吗,

长城烽火台

你在镐京,也就是在现在的西安附近点了一把火,别说是用狼粪了,就是用航空机油,河南的、山东的、山西的一些个诸侯,你确定他能看的到吗?看地图,这最近的诸侯国郑国,离镐京也要在300华里之外;质疑的第三点就是根据《史记·周本纪》说点了烽火,各个国家是诸侯西至,也就是说所有周封的诸侯都来了,还是差不多一起到的,褒姒一看诸侯们带着军队跑的是气喘吁吁,觉得好好玩,所以才嫣然一笑,让旁边的周幽王很开心。

古城镐京

这段说法明显不可能,因为最近的郑国离镐京300华里,其他的国家,最东端的齐要几千公里远。别说是集结军队,整备粮草了,最近的你赶紧往那跑,也得跑个几天,最远的估计要个把月。那么从点烽火到各诸侯赶到,一定是要很长时间的,而且是稀稀拉拉的赶过来。别说褒姒了,连周幽王估计都等的不耐烦了,哪有什么可笑之处。难道说是司马迁是在暗示,褒姒笑点高吗?而且这个故事除了见于《史记·周本纪》之外,先秦主要史料压根就没有记载过,完全是孤证。

“清华简”

而根据2012年北京清华大学整理的战国竹简,简称“清华简”中记载,这个周幽王其实是被杀了,但是跟褒姒没有一毛钱关系,真实的情况是申侯攻幽王,幽王举烽火征兵。也就是说当时的周幽王是主动发动了当时对申国的一个进攻,申国也是一个小诸侯国,而申国的联合西戎进行了抵抗,幽王因此兵败而亡国。

周幽王与褒姒

所以最终的结论就是“烽火戏诸侯”,我们耳熟能详的故事完全都是子虚乌有。关于烽火台的资料,其实是源于商朝几乎同时期商朝建立的成熟的邮驿系统,两者相互补充,建立了我国历史上最早的军事通信网。

营口烽火台

所以说第一个质疑烽火作为传递紧急军事的情报,最早出现于战国是不能成立的,可是这个质疑不成立,我们还不能说司马迁他就不是个骗子,对吧?

长平之战第二个质疑事件是战国时期最重要的一战长平之战,白起坑杀了赵军40万大军,直接导致赵国衰落,奠定了秦国一统天下的基础。按照司马迁的记载,这场战争秦国和赵国两国各投入了50多万将士参加,也就是说一共是100万人参与了这次战争。

秦赵长平思想

100万人是什么概念呢,当时两个国家都还是诸侯国,领土面积人口数量都是有限的,以当时的人口生产速度和战争的动员能力,怎么可能有100万人呢?这很明显就是一个以壮声势的虚数,比如赤壁大战曹操号称80万,实际上古今史学界没有一个人相信,如果按照每家50万人来算,按照战神白起在史书当中自个的说法,今秦虽破长平军,而秦卒死者过半,国内空。

长平之战纪念馆

也就是说长平之战一仗打下来,秦国是惨胜。要知道秦国的虎狼之师是因为商鞅变法,军功制的刺激,各个上战场打仗都不要命,战士们冲锋的时候,盔甲都嫌碍事把他们全脱了,光着膀子嗷嗷叫的杀向敌阵,一手提着剑,一手提着敌人的首级,胳膊里还夹着俘虏,以一抵十杀了东方六国各个大汉,这么勇猛的秦军自个儿就战死了20万,又是惨胜导致国内都空了,秦国都这么惨,赵国怎么可能伤亡不大呢。那么按照赵国如果也是虚报的50万人来算的话,投降的时候怎么可能还剩40多万,因为秦都死了一半的士卒。

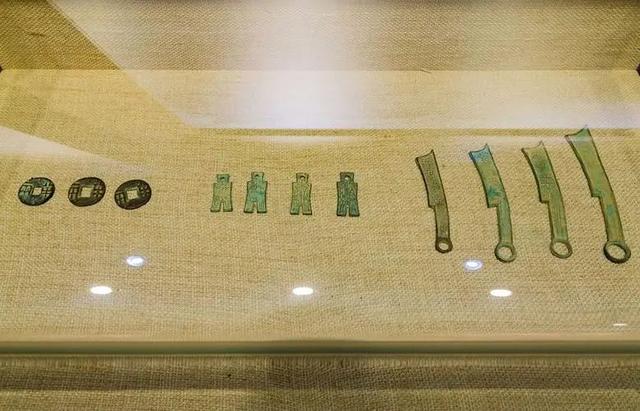

战国.赵国刀币

换言之,一代战神白起怎么可能坑杀了40万赵军呢?在地图上看,长平这个地方离赵国很近,离秦国很远,上千里之外秦国举全国之兵50多万人,劳师远征,粮草怎么搞?后勤保障怎么搞?骡牛马吃的草料,我们可以忽略不计。

倘若是秦国士兵一人一天吃两斤粮食,每天就100多万斤的粮食,这还不包括古代打仗,平均是一个士兵,有三个运粮的来支援,这得多少人力,而且长平之战它不是闪电战,而是持久战。一场仗打下来用了三年时间,三年多少粮食,由多少人来运输粮草,这可是在战国末期,所以说可能吗?

廉颇 蔺相如

实际上似乎好像在告诉我们,长平之战失败都是赵括的错,因为这家伙就是一个纸上谈兵的废物,赵国上至赵王,下至包括蔺相如在内的智囊群臣都是弱智了,中了秦国的反间计,换下了老将廉颇,所以才被秦国轻易团灭。

赵括

如果廉颇不换赵国输面也很大,因为秦国是经过商鞅变法,历代君王的励精图治,开疆拓土已经非常强大了。再加上远交近攻的外交政策执行得非常好,六国当时无一是其敌手,所以长平之战赵军失败的根本原因根本就不是史书上写的,赵括纸上谈兵。而实际上是由于当年胡服骑射的荣光早已不再的赵国的综合国力和军事实力,已经远远落后于强大的秦国。

商鞅变法

所以长平之战对于赵国来讲一定是凶多吉少。故而有人就得出结论说司马迁是骗我们的,因为他是汉家人,汉朝是夺了秦的天下和秦是势不两立,而且司马迁他的六世祖当年就是跟白起混的,并且跟着白起一起被秦王赐死,可以说是集国仇家恨于一身,所以他写长平之战一段是故意抹黑秦国,还有后面的秦朝。

秦始皇

而最让很多人对司马迁诟病的就是,司马迁把千古一帝秦始皇描写的残暴简直黑抽象了。比如说是秦始皇刚当皇帝的时候,害怕六国旧势力反叛,于是收天下兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,重各千石,置廷宫中。说明一下这个“石”【dàn】就是古代的重量单位,历朝历代都不一样,秦朝的一石换算成现在的度量单位大概是109公斤。

铸以为金人十二

按照司马迁《史记》的说法,说秦始皇当时把全天下除了自个儿军队,几乎所有的兵器都收缴上来,铸成了编钟和历史上有名的12个大金人,编钟没多少了,可是金人很有名,有大有小,最小的一个也在30吨以上,大的在80~90吨以上,12个金人加起来差不多是1000吨,听的好像挺多的,可问题就出在这个1000吨,听起来好像挺多的。

秦编钟

要知道,那时候早就从铜器时代,铁器时代过渡到了农耕时代,炼铜炼铁技术当时已经世界领先,打了这么多年仗,一个赵国长平之战就有50万将士又是箭又是戈又是盔甲的。而且秦朝建立起横贯东西幅员辽阔的一个大帝国,严刑峻法下一共才收下了天下兵器1000多吨,帝国是不是有点太寒酸了?

胯下之辱 韩信带剑

既然史书还说不让民间私藏兵器,秦国是以法家治国,秦国苛政,如果私藏兵器的话是要掉脑袋的。可司马迁却又在《史记.淮阴侯列传》中说了这么一个故事,说韩信早年在淮阴还没发达的时候,被一个屠夫侮辱,屠夫骂他说你韩信虽然长得是人高马大,人模狗样,还喜欢带着剑四处显摆,但你其实就是个懦弱的家伙,不然的话就当着大伙的面从我的胯下爬过去。

沙丘宫遗址

韩信想就是“小不忍则乱大谋”还真钻了,但胯下之辱的故事今天讲的重点不是韩信,而是韩信的把大宝剑。你想,他拿着宝剑天天在街上四处乱逛,难道他不怕被抓受到秦律的重罚吗?害怕伤了人被抓却不害怕秦朝因为你私藏武器被抓。司马迁这么写是不是有一些自相矛盾的矛盾?

公子扶苏

还有就是秦始皇驾崩,他没有留下遗言,李斯这厮和赵高合谋矫诏杀了扶苏立了胡亥,毁了大秦。而实际上根据《清华竹简》记载,秦始皇临终前正是由他本人同意胡亥继位的,跟李斯和胡亥压根都没关系,结果这两个人被背了千古黑锅,都是司马迁的老家伙给害的等等。实际还有很多的故事为人所诟病,都是剑指司马迁。

司马迁

通过这些故事,我们也不能说司马迁就是骗子,司马迁他老人家也没有欺骗我们任何人,他当之无愧的,仍然是我国最牛的历史学家。其实《史记》并不是史学作品,而是一部文学作品,《史记》中有很多故事,如鸿门宴,那些细节描写得细如发丝,就好像事情发生的时候,司马迁在旁边看着一样让人身临其境。其实想一想这也没什么,因为《史记》确实有部分错误,也有一些含糊不清的地方,很多故事可以当做小说看,但这些都瑕不掩瑜,压根史实性和文学性就并不矛盾,而且在古代很多史书就是在讲一个个生动的故事,而并非教科书,干巴巴的没有吸引力。

鸿门宴

第二就是司马迁的写作态度是非常严谨的,《史记》当中的每一个故事,都是有根有据的,《史记》是运用了大量当时从西周到秦汉的典籍文献,可知的书名当时达到了106种,涵盖了经史子集,而且成书的时候写得是清清楚楚明明白白,只不过到现在都已经遗失了,所以才有了刚才讲的烽火戏诸侯之类的成为了孤证,但这并不是司马迁的错。

《史记》

第三就是个别新发现所整理的新资料,比如《清华竹简》记录的,也未必是真的,只能作为《史记》的有益补充,绝对不能替代《史记》的重要地位。即使有错,也是司马迁在资料不多的时候,只能依照当时不可被识别的错误史料来编写导致的,彼时的司马迁已经尽可能的做到了最好。还有一点就是史料非常多,也有相互矛盾难以分辨真假的时候,司马迁在写《史记》的时候是有选择的,把他们都写下来了,没有任意的裁剪,这是第四点。

高祖斩白蛇起义

第五点,司马迁为了写史书,当时是游历访古实地考察,身于其事亲见而闻,遍访民间搜集大量的口述史料,没《史记》,又如何印证《清华竹简》里的事是不是确有来源?

大泽乡起义

《史记》当中还有一些特殊笔法,比如刘邦妈和金龙交合生下刘邦,还有陈胜吴广装神弄鬼的事儿,大家也千万不要误解了司马迁的本意,这些都使得我们又从另一个不同的角度重新审视了《史记》,无论如何任凭哪部著作,也无法改变《史记》在我们心中的位置!

声明:文图均转载网络,内容未核实,如有侵,请联系删除。