身处高位之人,得有真本事和好品德,这样底下的人才能沾光。光有品德,没能力,那是站不稳脚跟的;要是有能力但品德不行,那就是德不配其位,跟埋着的雷似的,说不定啥时候就炸了,危险得很。

在中国近现代史上,有那么一个特别阶段,四人小组虽然最终得到了应有的惩处,但他们给咱国家造成的伤害,那可真是不小。

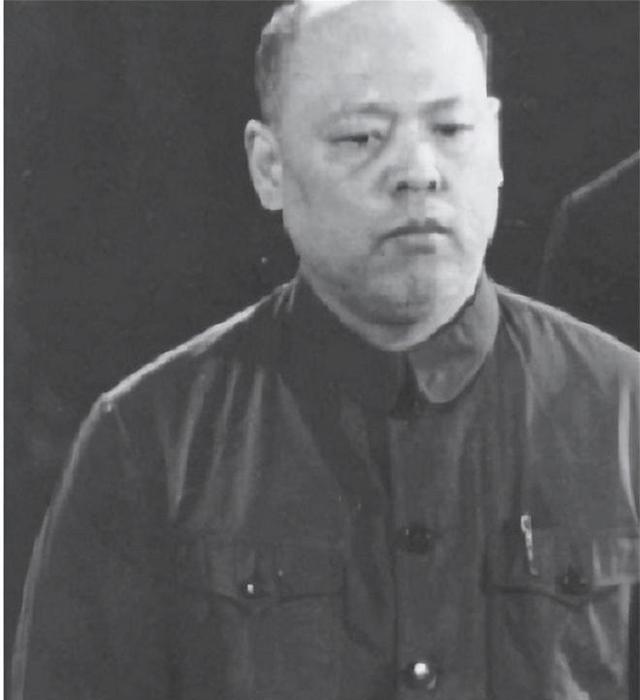

聊起那段往事,那个四人小组,肯定得说说那时候用文章搅动风云的姚文元。他靠着笔杆子,给不少革命老前辈“判了刑”。

在四人小组里头,他职位垫底,那会儿判的刑罚也是最不狠的,就判了20年有期徒刑。他还成了四人小组里唯一一个活着走出大牢的人。

他出狱以后,国家每个月还是会给他打四千块钱补助,让他晚年过得挺安稳,一直这样到2005年,他因病去世了。

但他离世之后,给大伙儿留下了一个怎么也解不开的疑惑。

服完刑期,终于走出大牢,再次看到外面的世界。

姚文元在1976年10月6日那天,在怀仁堂被带走,接着就是关起来审查,后来被判了刑,在监狱里度过了整整20年。到了1996年1月,他的刑期满了,就被放了出来,那时候他已经65岁了,刚好超过了退休的年纪。

刑满释放的那天终于到了,姚文元心里五味杂陈。他缓缓脱下那身穿了将近二十年的牢服,换上了家人早些天就已备好的新中山装。他一个个地仔细扣好扣子,将领口扯平整,还从脖子那儿一路摸到衣摆,把衣服捋顺了,这才动手打包自己的东西。

狱警喊他去办公室办理出狱手续时,他拎起行李,站在门口,朝住了十多年的牢房看了看,心里头松了口气,强忍着兴奋,跟着狱警去办手续了。

那扇笨重的铁大门,在狱警手里咯吱咯吱地响了起来,慢慢打开。姚文元手里提着东西,停了下来,他朝狱警弯了弯腰,说道:“真是辛苦你们了,这么多年,多谢你们的照顾!”

狱警一本正经地说:“甭跟我客气,出去后你得好好琢磨琢磨,老实做人,别再瞎折腾干坏事了。”

没错,你说得完全正确!”姚文元不断地点着头回应,随后就跟着狱警往办公室走去,准备办理出狱的相关手续。

手续都搞定后,他瞅着外面那有点晃眼的阳光,心里美滋滋的,迈出了大门。风一吹,带着股太阳的气息,他便迈开大步子往外走。到了门外头,家里人早就等着接他了。

出狱前,他就向组织表达了愿望,说想回上海生活,组织也答应他了。

他见到亲人后,没咋耽误,立马就让亲人陪着,奔北京火车站去了,目的就是为了买票回上海。

排在队伍里头,他特地把帽子往下拽,遮住了眼睛,生怕有人能把他给认出来。

在车上,他老是缩在角落那儿坐着,不怎么动弹,就是想尽量不让别人注意到他,好让自己显得不那么显眼。

车缓缓停在了上海站,他望向站台,一眼就看到了稍显老态的妻子金英。眼泪在眼眶里打转,最终还是滑落了下来。他哽咽着开口:“哎,一晃眼就是二十年,时间过得太快了,跟做梦似的!”说完,他又重重地叹了口气。

回到家中,填词纪念逝去的妻子

回到上海后,姚文元先跟老婆孩子安顿在一起。

丈夫出事后,金英就回到了上海,搬进了一栋普通楼房的二楼住下。

单位给她分配了工作,但由于受到老公的影响,她感觉压力山大,所以就一直呆在家里请病假,没去上过班。

他遇到麻烦那会儿,大闺女早就嫁出去了,家里就剩下二闺女、小闺女,还有那个叫金英的,一块儿住着。

二丫头因为残疾没法干活,小丫头还在念初中。他发生意外后,家里猛然间没了顶梁柱,日子过得非常拮据。好在后来,姚文元接手了老爹留下的一些财产,家里的状况这才慢慢好转起来。

金英看到丈夫平安归来,心里别提多乐呵了。等了这么久,揪心了这么久,肩上的重担总算卸下了。对于丈夫以前那些风波,她没半句怨言,就想着好好陪着他,细心照料他。

回到家后,姚文元就变得很少出门溜达,几乎足不出户,也不咋跟别人打交道。他平日里就在家窝着,读读书、写写字啥的。

家里的买菜、买东西,还有那些七七八八的杂活,全都是他老婆金英在忙活。

一家子总算是能团聚过日子了。这对在监狱里熬了整整20年的他来说,真的是莫大的幸福。

但幸福的日子没过多久,他妻子一回来就生病了。这么多年来,不管是物质上还是精神上,她都承受了太多的磨难,整个人一直处于紧绷状态。现在突然放松下来,身体却垮了,再也起不来了。

金英的健康状况一直下滑,最后在1996年8月19日那天去世了,享年63岁。

姚文元心里头特别难过,他和老婆是自由恋爱了好久才结婚的,两人感情一直特别深。这才刚见面没多久,没想到就这么永远分开了。

就算心里再痛苦,也得把老婆的后事给办了。他琢磨了一番后,在上海青浦区的福寿园给老婆挑了个安息的地方。

他捡了块石头,自己动手给老婆立了个碑。然后,他满含深情地创作了一首《蝶恋花》的诗,刻在了碑的背面,以此来表达对老婆深深的怀念。

碑的前边写着“真理真情”这几个字,是从后面那首《蝶恋花》里来的。

到了老年,我就盼着两件事儿能稳稳当当。

给老婆办完丧事后,姚文元就去了浙江湖州住下。

姚文元服完刑后,确实恢复了公民的自由身。不过,考虑到他以前的身份和犯的错误,再加上为了保障他的安全,他的日常生活和行为还是得受到点监管和约束。为此,组织特意给他安排了一个既能当警卫又能做护理的工作人员来照料他。

姚文元住的地方是个秘密,不让人知道。他闺女能去看他,但次数有限,一年也就那么一回,还得严守保密规定,不能透露住哪儿。所以,知道他住处的,也就他闺女那么寥寥几个人。

搬到湖州居住后,他心中对逝去妻子的哀伤逐渐淡去,生活也慢慢恢复了平静。

他向来喜欢读书和写作,进了监狱后,他又开始每天动笔了。读读书,写写东西,练练书法,有时候还画几笔,这日子过得也挺自在。

看着现在社会变化飞快,几乎每天都有新模样,想想自己之前在监狱里的那段日子,通过新闻知道大伙儿都能随便吃上大米饭、大馒头了,那时候我还琢磨着让狱警帮我跟上面提个意见,说吃粮食还得要发票这事儿不合理。现在想想,真是觉得挺逗的。

回头瞅瞅自己前半辈子走的那条道儿,心里头老觉得憋了些话,想往外吐露吐露。

他琢磨了好久,最后鼓起勇气跟组织说,他心里头有个念头,想动手写本回忆录。

组织深思熟虑后,答应了他的请求。不过有个重要条件,那就是出版前必须经过组织的审查,而且不能在海外进行出版。

获得许可的姚文元,像是焕发了新生,干劲十足,立马就一头扎进了回忆录的写作里。

他决定把写回忆录作为这辈子的一件大事,给自己弄了个实际的计划。每天得写多少内容,查找多少资料,还有做到啥进度,这些都心里有数了,大概都安排好了。

他除了吃饭、睡觉、瞅瞅,还有出去走走外,剩下的时间都扑在写回忆录上了。

以前啊,他啥都不用操心,资料现成的,稿子也有人给抄得整整齐齐。但现在不一样了,从整理资料到抄写,每一步都得自己动手,可他一点也不觉得麻烦。干起活来,那叫一个专心,也特别有耐心。

以前他在四人集团里头,大家都叫他“文思泉涌”的那位,写东西确实有两把刷子,特别拿手的就是写那些批评和让人深思的文章。

他动手拿起笔,开始自我检讨,仔细琢磨自己前半辈子干的那些事儿,一五一十地写下来。同时,他也实实在在地说出了心里的悔意,表达了自己深深的道歉。

他反复推敲,一遍遍修改,总共换了四次稿子。到了2001年,他总算把作品搞定了。

姚文元心里既盼着又有点忐忑,把回忆录稿子交给了组织去把关。他这身份不一般,以前知道不少党的秘密事儿,这回忆录里说不定就提到点啥,所以得好好审一审才能往外发。

姚文元提交的回忆录,上面没批准给印出来。

他写了本回忆录,字数超过了42万,讲的都是1956年到1976年,他被隔离审查前那二十年的事情。特别是那段特殊的十年时光,里面全是他自己的亲身经历,还提了不少大家不知道的事儿。因此,写的时候可得小心点儿。

那本回忆录没能得到出版的许可,但组织表示,要是钱不够花,他们还能多帮忙。所以,组织决定每个月给他的补助涨到4000块钱。

那时候,一个平常的小干部,一个月才挣500块钱,而这笔钱已经是他的八倍之多了。4000元,足够他日子过得挺滋润的。

当他觉得回忆录出版这事没个准头时,就琢磨着先写点关于自己生活的小故事,结果这个想法被批准了。组织还挺给力,给他配了个助手,专门帮他搞定那些资料。

他再次拿起笔,开始有条理地记录起自己的生活点滴。用了整整八个月,他写完了一本超过五万字的生活笔记,最后给这本书起了个名字,叫《过往与展望》。

说白了,这本生活记录就是他以前那42万多字回忆录的精简版本。

之后,姚文元表示自己心里还有个盼头,那就是希望能再次成为中国共产党的一员。

他的入党请求,组织直接就给拒了。想想他以前干的那些事儿,用笔当刀,害了多少老党员,给党添了多少堵啊!他虽然认错了,也受了罚,但之后呢,啥功劳也没立,一点都没弥补过错。都这样了,党怎么可能还让他进门呢!

虽然姚文元没能成为党员,心里有点失落,但这事儿对他的日子其实没啥大影响。每个月他能领到4000元的补助,生活还是挺滋润的。

就算日子过得再舒坦,也挡不住时间一天天过去,让人生病、变老。

姚文元长期以来身体都不咋样,糖尿病缠身好多年了。尽管治疗没落下,但身体状况还是不行,终究没能扛过病痛的折磨,在2005年12月23日离开了人世,享年74岁。

犯了那么大的错,到了晚年居然还能得到政府的不错待遇,姚文元心里头估摸着是有些感激的。但话说回来,他肯定也有遗憾,毕竟没能再次成为党员,那本他朝思暮想的回忆录也没能够出版。这些,他是没法亲眼见到了。

姚文元走了半个多月后,大家才从报纸上看到他去世的消息,报道也就短短几十个字。那段特别的日子,随着他的离开,算是真的翻篇了。

外界挺好奇一件事:姚文元去世后到底葬在哪儿了?这事儿还真没人知道!有人猜,他可能跟他妻子合葬在一起了,但奇怪的是,墓碑上只刻着金英的名字,姚文元的名字却连个影子都没有。

后来,作家叶永烈透露,姚文元已经与他的妻子一同安葬了。

这事儿真假难辨。姚文元去世后,给大家留下了一个这样的谜团。