在华语乐坛的璀璨星河中,陶喆的名字始终闪耀着独特的光芒。他用《黑色柳丁》颠覆传统曲风,用《今天你要嫁给我》定义时代情歌,创作才华如同永不枯竭的涌泉。但这位音乐魔法师的人生剧本,却在私生活篇章写下了极具争议性的注脚。

舞台上的陶喆是完美主义者,每个音符都经过精密计算,每次转音都如同丝绸般顺滑。他用二十余年构筑的音乐帝国,至今仍在滋养着无数音乐人。但当镁光灯熄灭后,那个在PPT里剖析出轨细节的中年男人,却让公众窥见了艺术家光环下的阴影。这种强烈的反差,恰似他歌曲中那些撕裂的高音,划破了完美人设的表象。

公众对艺术家的道德审判始终存在双重标准。我们默许梵高割耳后的癫狂,包容拜伦放浪形骸的生活,却在数字时代对陶喆的私德瑕疵穷追猛打。当他在发布会用项目管理思维解构情感背叛时,这种荒诞的"真诚"反而成了刺向观众认知的利刃。这背后折射的,是整个时代对公众人物"完美人格"的病态期待。

江佩蓉的选择揭开婚姻更复杂的真相。在"七年之痒"变成"一年之殇"的速朽时代,她的隐忍或许不是软弱,而是看透了人性本质的清醒。就像陶喆歌曲里永远在追寻真爱的浪子,现实中的他终究需要某个港口停泊。这种充满悖论的情感模式,恰是艺术家群体常见的生命样本。

当我们谈论陶喆时,真正需要思考的是艺术与人性的辩证关系。从罗丹到毕加索,从肖邦到列侬,艺术史早已证明伟大创作往往伴随着复杂人性。这并非为失德开脱,而是提醒我们:欣赏《月亮代表谁的心》的纯粹时,不必强求创作者成为道德圣人。将作品与人品分离鉴赏,或许才是成熟观众应有的姿态。

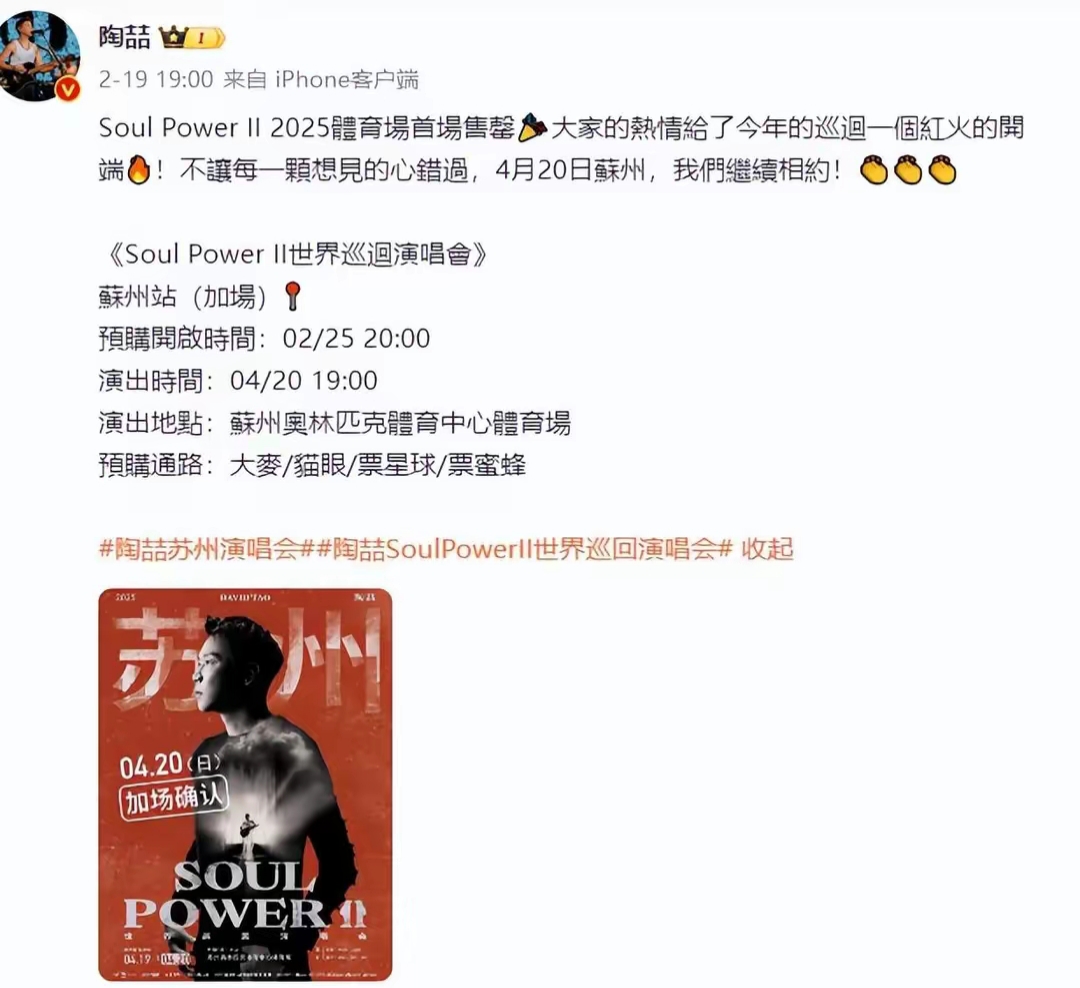

陶喆重启的巡演依旧座无虚席,说明听众终究选择了用耳朵投票。这个现象本身,就是时代给出的答案:艺术生命力终将超越世俗评判。当我们学会用多维视角看待艺术家,既能沉醉于《找自己》的律动,也能理性看待PPT事件的警示,或许才是对待艺术与人性最健康的态度。