《——【·前言·】——》

1964年,导弹试射的现场气氛紧张,东风二号的燃料不足问题急需解决。

一筹莫展之时,一个年轻的声音突然响起:“我们可以减少燃料。”所有人都惊讶地看向那个年轻中尉,钱学森的眼睛一亮,问:“你叫什么名字?”

紧张的试射现场

1964年秋,导弹发射场上烈日当头,所有的目光都集中在一枚东风二号导弹上。

导弹静静矗立在发射架上,工作人员紧张地在旁边忙碌。

那是一个紧要的关头,所有的准备工作几乎都已经到位,可燃料不足的问题,依旧是难以跨越的障碍。

导弹的射程达不到要求,若问题不解决,导弹的试射就注定失败。

测试小组的成员们聚在一起,脸上写满了疑虑和不安。

几名年长的专家围着设计图纸,低声讨论着解决方案,有的人提议增加燃料的量,又受到燃料舱容量的限制。

有人建议优化燃料配比,在紧张的时间里,重新调整配方和测试并不现实。

所有人都陷入了思维的困局之中,前景看起来并不乐观。

一名年轻的中尉站在后排,手心里满是汗,他正是王永志。

听着专家们的讨论,王永志的眉头越皱越紧,心中焦急,明白问题的关键,是无法增加更多的燃料。

在他看来,似乎有另外一种思路可以尝试。

这个想法在他脑海里浮现出来时,令自己也感到些许不安——那就是减少燃料。

王永志心跳加速,犹豫片刻,还是鼓足勇气走上前。

声音虽然略显紧张,但充满坚定:“我有个建议,我们可以减少600公斤燃料,这样可能会解决问题。”话音刚落,周围的讨论声骤然停下,所有人都将目光投向了这个年轻人。

专家们满脸疑惑,有些人皱着眉头,看起来难以理解他的意思。

现场的安静让空气变得格外紧张,仿佛每个人都在等待一个解释,王永志的脑海里一片清晰,他知道自己必须详细说明这个建议。

深吸一口气,开始解释:“减少部分燃料可以提高燃烧效率,从而更好地利用现有的燃料储量,提升射程。”

一边说,一边在图纸上比划,试图让所有人明白自己的思路。

钱学森站在一旁,微微眯起眼睛,认真地听着这个年轻人的解释,也在衡量着这其中的可行性。

这创新往往源于大胆的想法和逆向的思维。

这个年轻人的提议或许是个出路,钱学森走上前,眼中露出一丝欣赏之情,开口问道:“你叫什么名字?”王永志深吸一口气,挺直了腰板,答道:“报告,我叫王永志。”

王永志的成长与逆向思维

说起王永志,来自辽宁昌图农村,从小就对机械和数字充满了好奇,看到村里有人用风车打水,便想自己动手做一个。

用铁丝和木板,制作了一个简易的风力发电机,虽然功率不大,也足够让家里的一盏小灯泡亮起来,这件事在村里引起了不小的轰动。

父母见王永志在科学方面的兴趣如此浓厚,决定不管多苦多累,也要供他上学。

希望王永志能够走出乡村,走到更大的世界去。

王永志也没有辜负父母的期望,学习成绩一直很好,尤其是数学,1957年,以优异的成绩考入,苏联茹科夫斯基空军工程学院,主修火箭导弹设计。

苏联的求学生活,王永志开阔了眼界,也增长了不少知识。

课堂上,他认真听讲,课后他总是第一个去实验室做实验。

还喜欢自己动手,在导弹的实验模型上反复调整参数,寻找解决方案。

那个时代,留学生的任务还肩负着,将这些先进技术,带回祖国的重任。

王永志知道自己的使命,总是想着如何将学到的理论用于实际,如何解决国家在导弹研发上面临的问题。

毕业后,王永志怀揣满腔热情,回到了祖国,加入了导弹研究所,开始了他的科研生涯。

被分配到东风二号导弹的研发小组,这对于刚刚归国的他来说,是莫大的荣耀和责任,这是中国迈向自立自强的重要一步,不敢有丝毫懈怠。

在导弹的设计过程中,王永志逐渐展现出了与众不同的创新思维,总是喜欢从不同角度,去思考问题,而不是固守传统的解决方法。

面对东风二号燃料不足的问题,王永志发现,所有人似乎都陷入了一个惯性的思维中,那就是要增加燃料,来解决射程不足的问题。

导弹燃料舱的容量是有限的,继续增加燃料根本无法实现。

王永志忽然灵光一闪:为何不尝试减少燃料,以此来减轻导弹的重量,从而提高推进效率呢?

这种逆向思维虽然大胆,经过计算,似乎是可行的。

争议与决策

王永志的提议如同一颗石子,投入了平静的湖面,激起了阵阵涟漪。

整个小组内掀起了激烈的争论,许多老专家。对这个年轻人的提议。持怀疑态度。

几位年长的技术人员围在一起,脸上写满了质疑和不解。

他们摇着头,说道:“燃料本来就不够,还要减少,这样怎么可能达到射程要求?”

一时间,会议室内的气氛紧张起来。

有人低声嘀咕,有人甚至忍不住叹息,王永志看着这些年长的前辈,知道他们的质疑,并非毫无道理。

站起身来,迎着那些怀疑的目光,平静但坚定地说道:“各位前辈,请听我解释。我并不是盲目地减少燃料,而是要通过减少部分燃料,减轻导弹的重量,从而提升其加速性能。这样,燃料的利用率反而能得到提升,射程也会有所增加。”

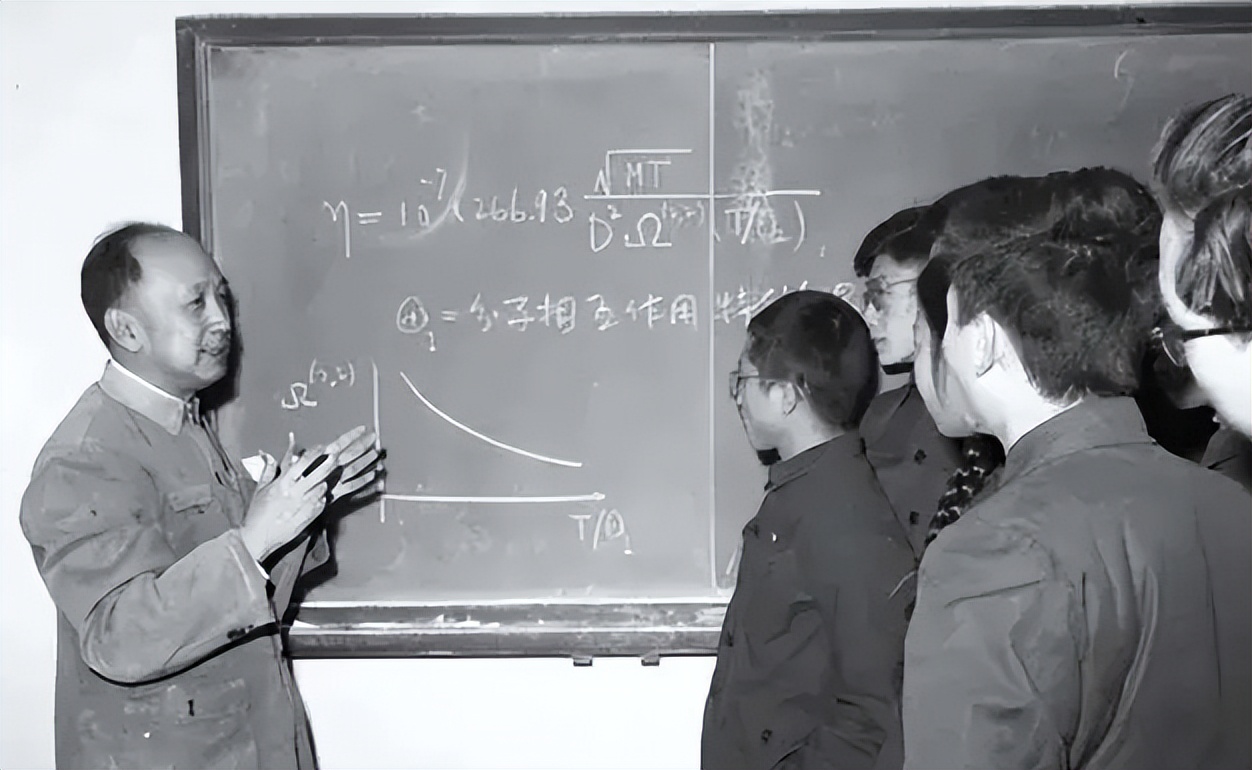

王永志在黑板上,快速地画出了导弹的结构图,标明了燃料舱的位置,和调整的具体数据。

用粉笔在黑板上比划着,解释了燃烧室的工作原理,和减少重量后对推进力的影响,说得认真,每一个步骤都经过了缜密的计算,所有的数据,都是在实验室里一遍遍推敲出来的。

钱学森静静地坐在一旁,目光紧锁着王永志。

看着这个年轻人没有被质疑吓倒,反而越讲越有条理,心中生出几分欣赏。

钱学森是一个非常推崇创新精神的人,一个团队要进步,需要新思维的注入,特别是在像导弹研发,这样充满挑战的领域,常规的方法往往很难突破瓶颈。

等王永志讲完后,钱学森站起身来,扫视了一圈会议室,缓缓说道:“我支持小王的提议。我们需要新的思路来解决这个问题,既然理论上可行,那我们就大胆尝试一次”。

钱学森的声音不高,却充满了威严和决断力。

专家们面面相觑,有人点了点头,也有人默不作声,但既然钱学森发了话,所有人都知道应该怎么做。

那一晚,王永志和几位年轻的同事彻夜未眠,再次核对计算数据,确保每一个参数都精准无误。

他们在实验室里画图、计算、模拟,几乎每一个细节都不敢有丝毫差池。

在数据完全符合要求后,王永志深吸了一口气,告诉同事们:“好了,我们明天可以开始准备试射了。”

导弹的逆袭与新生

发射的日子终于到了,所有人都屏住呼吸,注视着发射架上的导弹。

王永志站在人群中,心跳得很快,但眼神中带着一丝坚定。

钱学森则在指挥室里默默看着监控屏幕,神情专注。

发射倒计时开始,五、四、三、二、一,随着一声巨大的轰鸣,导弹腾空而起,拖着长长的火焰冲向天空。

所有人都紧盯着屏幕,等待着导弹飞行的结果。

时间一分一秒地过去,导弹的轨迹在空中画出优美的弧线,朝着预定的目标飞去。

几分钟后,屏幕上显示出目标点的命中信息,导弹成功击中目标。

刹那间,指挥室里爆发出雷鸣般的掌声和欢呼声。

钱学森站起身,露出了一丝难得的微笑。

走向王永志,握住他的手:“你做得很好,小王。你的想法很有价值,继续保持这种创新精神。”王永志激动地点头,眼眶微微泛红。

这不仅是对他个人的肯定,更是对新一代中国航天人的认可。

导弹试射成功的消息传开后,整个研究所的士气大振。

人们开始重新审视王永志提出的逆向思维,开始思考导弹设计中的各种可能性。

王永志的大胆尝试,突破了原有的思维框架,让所有人看到了解决问题的新途径。

而钱学森对年轻人的支持,更是让整个团队充满了创新的动力。

这一次的成功,让中国的导弹事业迈出了重要的一步,也让王永志这个年轻的名字,开始在航天界传开。

钱学森看到了这个年轻人身上的潜力,而王永志也在这一刻,坚定了自己为中国航天事业奉献一生的决心。

那一次减少燃料的决定,看似大胆,甚至冒险,正是这样的创新思维,推动了中国导弹事业的进步。

钱学森的信任与支持,正是对年轻人的最好鼓励。

中国航天的每一步,都有无数像王永志一样的年轻人,用他们的智慧和勇气,撑起了祖国的天空。