F-108之后,本来还有两个编号就是F-109和F-110,这两个编号现在并没有飞机对应,但其实都被用过。F-109本来是给F-101B的编号,不过最后还是延用了原来的;1955年贝尔研制D-188垂起固定翼的时候,觉得自己脸很大,自顾自的给编了个号也叫XF-109,结果被美国空军当即否了,还有一个海军版,也编了个海军的号,然后海军也没给他面子。

▲ D-188,不知道大家有没有想起VJ-101

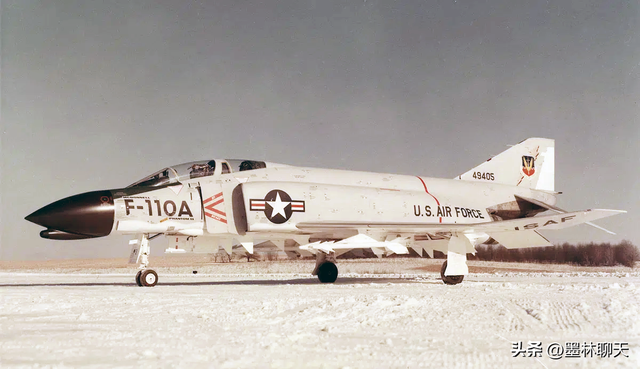

至于F-110,其实就是空军版的F-4。F-4是海军主导发展的,没有统一命名之前叫F4H,美国空军看上以后,就按当时的顺序编到了F-110A,这个编号用的时间很短,大概只有几个月,而且F-4和百字号系列其实也隔得有点远就不多说了,今天直接聊F-111。

F-111这种飞机其实已经聊过很多次。以前就提到过这家伙从战斗机改行去当战略轰炸机,当时有人觉得我胡说八道,墨林虽然懒得驳他,但也难免耿耿于怀至今……F-111的一个改型FB-111,最大载弹量16吨,载弹4吨时机内燃油还能干到4000公里航程,这个数据就算是B-36见到了恐怕都要打个嗝。而且FB-111一开始就是战略空军司令部在管,只不过后来战略空军娶了新娘忘了老娘、B-1服役以后就把它扔了回去,这个本文里也要提到。

▲这种状态一般不常用

但即使不算这种改型,作为战斗机的F-111也的确有些另类:空战真不行、舔地第一名——它其实是和F-105一类的战斗轰炸机,主打一个对地攻击。之前这类飞机也是习惯采用高空高速突防的策略,但1957年擅长高空侦察的RB-57D在我国上空被地空导弹击落,1960年更擅长高空的U-2也被击落,这些战例充分表明,以往走高空来渗透对方防线这条路,在当时已经行不通了。

▲干这个更专业

低空突防能在很大程度上压缩对方雷达的发现距离,地空导弹对低空目标的威胁要小很多,特别是对于低空高速目标,专用的截击机也基本侧重于高空,对低空目标的拦截也不容易,因此低空高速的突防手段开始吃香,而同时片面追求高速导致起降性能不佳的问题也逐渐被重视起来,思路之一,是起降和巡航阶段用高升力构型、在突防和逃跑阶段用低阻力构型,这个工作是NASA的事。

▲ 这不是突防,是迫降

NASA提出的解决方案就是变后掠角机翼,变后掠翼在60年代其实不算是什么新鲜事,但之前都是力求改变整个机翼的后掠角,这会对飞机重心和焦点造成很大影响,在电传飞控还是科幻的时代基本无解。NASA的创新点是只改变一部分机翼的后掠角,这样就把不利影响控制在可接受的范围内了——说起来也很简单,但以前就是没人想到过——当然也可以理解为气动不行时的一种凑合方案。

▲ 中间的翼盒占了近三分之一翼展

F-111就是全球首架实用的变后掠翼飞机,相比于之前的变后掠翼,它的机翼可转动部分明显更加靠外,可变部分只有三分之二多一点。美国空军1960年6月提出的最初要求是远程攻击机,能够在超低空高速渗透进苏联防空系统,这种理念更加接近于前面几期里提到过的“渗透战斗机”,主要技术指标中还包括高空最大速度为2.5马赫、低空1.2马赫突防至少640公里、简易跑道短距起降等,并保留改装为侦察机的能力。

▲F-101就是按“渗透战斗机”概念研制的

大约也在同一时期,美国海军也在计划发展一种长航时的截击机,以在更远距离上有效阻挡苏联轰炸机和潜艇发射的反舰导弹,由于海军舰载机对起降性能的要求更高,试验了几种方案都不能满意,包括同为变后掠翼的格鲁曼XF10F,这种飞机在50年代初就有了原型机,比F-111要早得多,但飞行极不稳定,最后无果而终。XF10F其实也很有特点,后面会细聊一下,大家有兴趣的可以先关注着,指不定哪天就有了。

▲XF10F的变后掠机构很“诡异”

NASA的解决方案让海军也看到了希望,但比海军更开心的是国防部长麦克纳马拉。麦氏对飞机的性能不太清楚,对海空军的需求也不是很上心,但对账本上的数字却极其敏感。两大军种长年分头发展各自的飞机,在他看来是花两份钱办一件事,这让麦氏非常不爽。因此这哥们在任内的一个“重点”工作,就是要把海空军的飞机强行捏到一起,这样的飞机也不能说没有,但要说在研制阶段就坐下来一起画图吹风的,还真没有过。麦氏这种打法自然是替国家省钱,但被骂也就是顺理成章的事——断人财路啊。

▲“活力二人组”

从一些角度上来看,海空军的需求的确有相似之处,比如都是飞机要求大型空空导弹、大航程、双座、双发,但差异也十分明显:空军想要的是偏重于对地攻击的战斗轰炸机,海军想要的是截击机,还要求并列双座,对具体的性能也不尽相同,空军要求飞机过载能力为7.33g,高空速度为2.5马赫,低空速度为1.2马赫;海军的要求相对低一些,要求过载能力为6g,高空速度为2马赫,低空亚音速就可以了,但要求机头要够大,以便安装大功率雷达的天线。

▲海军要的是这样的

麦克纳马拉强捏的结果,是以空军的要求为基础制定了一个TFX(战术战斗机实验)计划,1961年10月开始向各大工厂征求方案,最后空军看上了波音的方案,海军则一个没看上,两轮修改以后终于得到两军认可,不料麦氏又横插一杠,选了通用动力的方案,原因是波音的方案中两军共用的部分不到一半、而通用动力的则要更多一些。这事闹到了国会,但最后不了了之,通用动力还是在1964年5月拿下了23架初始型飞机的合同。

▲空军要的是这样的

后面的事情其实并不复杂。和后来的F-35一样,F-111当时也是分成两个型号:空军的A型和海军的B型同步发展,A型是通用动力一家在弄,但通用以前没怎么弄过海军的舰载机,自己琢磨着不保险,一家独吞也不厚道,于是拉了格鲁曼来帮忙,两家合伙一起弄B。

▲格鲁曼公司以“猫”系列舰载机闻名

A型和B型用的都是普惠TF30-P-1发动机,出于对海军的“尊重”,空军没有坚持串列双座、而是采用了和B型一样的并列双座方案,那时候美国流行整体逃生舱,F-111也是采用的这种。相比之下,B型的机头短了2.5米,以便于航母上的升降机运作,但两侧机翼则各加长了1米以提高续航时间,B型原计划配备AN/AWG-9雷达和AIM-54“不死鸟”导弹的组合,这套组合在B型夭折之后完整移到了F-14身上。

▲海军型F-111B

A型于1964年12月21日首飞成功,虽然襟翼故障导致首飞只持续了22分钟,但空军仍然表示满意——自己主持研发的,不满意也得满意。B型晚了半年,于1965年5月18日首飞,但海军表示不满意——超重了。其实A型也超重,只是空军没海军那么敏感,因此经过修改后还能接受,但随后暴露出机翼结构裂纹等问题,还摔了一架飞机,后来整个机翼连接机构全部重新设计。

▲ 机翼能动的代价就是结构要加强

发动机也不省心,F-111A和B采用都者是TF30发动机,这也是世界上第一款量产的带加力的涡扇发动机,当时也还在研制,一开始这款发动机和F-111的进气道不匹配,又重新设计了进气口和调节机构。改进后的进气调节装置很有意思,本来找了段视频,但转成动图有点麻烦,就不贴上来了。

▲1967年的TF30发动机

飞机超重也使得发动机推力不足,特别是海军的B型,1968年3月海军作战部一位中将说“整个基督教世界都没有足够的动力来制造我们想要的那种飞机!”这成为压死B型的最后一根稻草,当年7月国防部下令停止F-111B的研制,B型最后一共只生产了7架。

▲一架F-111B从珊瑚海号航母上起飞

A型在服役后,大部分发动机更换为TF30-P-3,推力略有提升,高空速度最大为2.3马赫。飞机上地形跟踪雷达与飞行控制系统集成在一起,可以实现在60米以下自动飞行。A型最后一共生产了159架,其中有42架陆续被改装成EF-111A电子战机,还有3架预生产型给了NASA。

▲首飞中的F-111A

其它几个型号主要改动都是内部设备、发动机等部件,外观上的差距很小。这里面英国的K型后来没有投产,C型是专供澳大利亚的出口型,实际是在A的基础上换了B的机翼并加强了起落架,一共生产了24架,后来有4架被改装成侦察机。这批飞机在90年代以后对机载电子设备进行了全面升级,一直用到2010年底才全部退役。

▲F-111C,又见袋鼠标

由于早期的发动机问题,到1967年A型开始升级成TF30-P-9发动机,进一步改进了进气口,一并换装了新型航电设备,改进了座舱,这批被称为D型,但直到1972年才开始交付,一共生产了96架。D型的航电设备开始使用微处理器,但可靠性并不高,这批飞机于90年代初期,几乎和A型同时从美军中退役。

▲F-111D的驾驶舱

E型虽然序号排在后面,但比D型更早服役,它其实就是因为D型生产延误而临时生产的一种简化版,基本上可以看作是D型的机身和A型的设备加发动机。这种一共生产了94架,不过后来也换装了新发动机,主要配给驻英国上海福德基地的48战术战斗机联队,这批飞机后来还参加了海湾战争,退役时间也比D型稍晚。

▲驻英国的F-111E

最后一种列装美军的是F型,这种可以看作是前面几种改型的集大成,发动机换成TF30-P-100,加力推力比早前A型的大了35%,可靠性也有提高,F型还配备了前视红外(FLIR)和激光指示器,可以为激光制导炸弹提供制导,最后一架F-111F于1996年退役,接替它的是F-15E“攻击鹰”。

▲F-111F,这么多弹不能同时挂的

外观上差异比较明显的,一个是EF-111A,这是由F-111A改装而来的电子战飞机,有一个专属的绰号“渡鸦”,大概是源于灰黑色的涂装。与其它型号比起来,它最显眼的就是垂尾上部的大鼓包,这里面是AN/ALQ-99E干扰系统的接收装置,发射装置则位于机腹部,这套电子干扰系统也就是EF-111A的核心部件。不过和其它电子战机不同,EF-111A只能干扰而不能发射反辐射导弹,这在一定程度上限制了它的使用。

▲EF-111,垂尾上的鼓包很醒目

最前面提到的FB-111改动量也比较大,整个后机身都是重新设计的,机翼比B型的更长,机内燃油总量比其它型号多出2200多升,最大起飞重量达54吨,起落架等部件则相应加强。战略空军司令部选择F-111进行改装,主要是看中了F-111的大航程和大载弹量,1968年的时候一开始准备订购多达263架,后来削减到76架,这里面因为英国的K型取消订单,后48架K型的部件就换到了FB-111上来了。

▲FB-111A双机

1986年B-1B开始陆续服役,最大起飞重量达到216吨,也能低空高速突防,而FB-111就那么大机体,再怎么改也改不到B-1B那种级别,于是战略司令部就“新娘娶进房、老娘丢过墙”,把FB-111打发回战术司令部去了,型号也改回到F-111G。以FB-111为基础还有几种改型,其中一款FB-111H本来是打算在B-1A项目终止后补缺的,但后来因为隐身轰炸机已经在研制而作罢,这时候还是1975年。

▲回去以后改叫F-111G

作为战术飞机,F-111主要武器挂载都由翼下挂架承担,它也有一个内部弹舱,但是容量很小,只能挂2枚340公斤的炸弹或一枚核弹。翼下挂架则能多挂很多,每侧机翼下有4个,其中内侧两个可以旋转,保证机翼在任何后掠角时都能与机身轴线平齐,外侧两个则是固定的,原则上每个挂架可以挂5000磅炸弹或副油箱,战术型的还能挂空空导弹,但实际最大挂载量一般要打个折,因为外侧两挂架在最大后掠角时不能挂东西。FB-111A还可以挂核炸弹,以及最多四枚AGM-69核导弹——这也是它作为战略轰炸机的最大资本。

▲挂四枚AGM-69核导弹的FB-111A

参加实战的F-111表现很出色,由于机载设备齐全,特别是有地形匹配系统,F-111在越南战场上就经常在60米低空以近900公里的时速飞行,一架F-111的载弹量相当于4架F-4,作战效率因此相当高,再配合大航程,在越南执行任务时基本无需加油机或电子对抗机的支援,而且在其他飞机无法起飞的恶劣天气里也能执行任务。

▲这不是在越南

都知道F-111执行过的最精彩的一次战略打击任务,就是在“黄金峡谷”行动中把卡大佐炸了个懵逼,但那次还真不是FB-111A,而是驻英国的F-111F。18架飞机从英国出发,绕直布罗陀海峡进入地中海,炸完利比亚直接原路返回,中途4次空中加油、往返9700公里不着陆,最后除了一架被击落、一架发动机问题降落在西班牙以外,其余全部安全返航,算是给百字头飞机挣回了一把可靠性的脸。当然这已经是80年代中期,和之前50、60年代的不在一个层面上。

▲1架F-111F在轰炸利比亚前准备起飞

攻击型F-111的最后出场就是海湾战争,包括E型和F型,但主要是F型,多国部队中80%的激光制导炸弹是F-111F投下的,美军统计F-111共摧毁了1500多辆伊拉克坦克和装甲车。即使运营和维护成本很高,F-111仍然在美军中服役了30多年,到90年代中期才全部退役,F-111的绰号“土豚”也一直到这时候才正式指定。

▲翼下挂载激光制导炸弹的F-111F

翻到这里的都是真爱,动动小手点个赞呗~

(图片来自网络,如有侵权请联系删除)