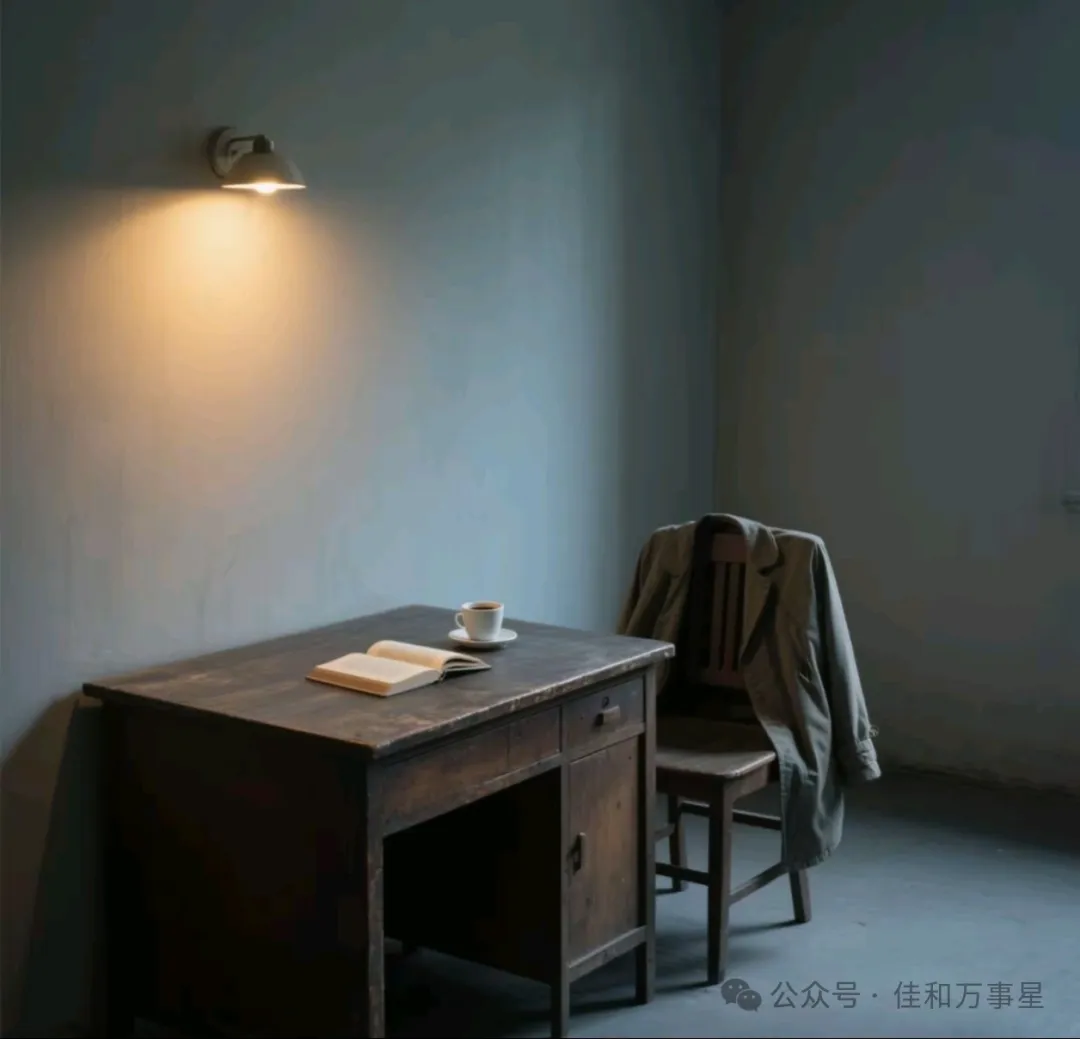

深夜

你又一次刷完了所有社交平台

点赞、评论、收藏

但放下手机的那一刻

房间的寂静突然变得刺耳

窗外的路灯孤零零地亮着

像极了此刻的你

明明被无数信息流包围

却觉得心里空了一块

你或许也问过自己

为什么一定要跟人交往?

独处不也挺好的吗?

是啊

在这个动动手指就能“拥有”全世界的信息时代

我们似乎不必再依赖谁

可为什么

当虚拟的热闹退潮后

孤独感反而像涨潮的海水一样涌来

心理学告诉我们

人类天生携带着“社交基因”

远古时期

我们的祖先依靠群居生存

合作捕猎、共享火种、抵御危险

那些能建立紧密关系的人

活下来的概率更高

这份刻在DNA里的本能

至今仍在我们的血液中流淌。

你或许不知道

每一次真实的拥抱、击掌甚至眼神交汇

都会触发大脑释放催产素和内啡肽

这些化学物质像温柔的魔法师

能瞬间抚平焦虑

带来堪比巧克力的愉悦感。

而那些深夜独自咀嚼的委屈

若能在朋友面前倾吐

皮质醇——这种让人紧绷的应激激素

便会悄然退散。

科学家甚至发现

拥有5个以上亲密朋友的人

平均寿命能延长7年。

数据冰冷

却揭示了一个温暖的真相:

我们需要真实的联结

就像植物需要阳光。

可现实总是矛盾重重

你见过凌晨三点的朋友圈

却记不起上次和好友面对面聊到天亮的场景

你能在游戏里和陌生人默契配合

却在公司茶水间对着同事欲言又止。

越来越多的年轻人成了“校园人机”“职场NPC”

用节能模式应对社交

把真心话留给虚拟世界的“搭子”。

屏幕那头的热闹终究隔着一层玻璃

弹幕飞过千万条

抵不过难过时有人轻轻拍你的肩。

有人说

这是时代的病症

我们用点赞衡量亲密

用表情包代替表情

用“已读不回”终结对话……

但我们也忘了

那些生命中最珍贵的瞬间

往往发生在毫无防备的真实碰撞中

考试失利时朋友塞来的零食

加班崩溃时同事递上的咖啡

甚至球场上陌生人的一句“传得好!”

这些微小的联结

像散落的拼图

最终拼凑出我们对世界的归属感。

当然

交往从来不是易事。

它意味着要袒露脆弱

承受误解

甚至经历告别。

但正是这些带着痛感的成长

让我们学会在冲突中沟通

在差异中理解

在爱与被爱中确认自己的存在。

就像一棵树

只有把根须伸向土壤深处

才能触摸到其他生命的脉络

最终连成一片森林。

所以

亲爱的你

不妨试着走出“人机模式”

参加一次线下读书会

约老朋友打场球

或者只是对邻居微笑

那些曾被Wi-Fi信号过滤的笑声与温度

会在某个瞬间重新点亮你的生活

毕竟

我们无法在算法里种植春天

却能在真实的相遇中

找到属于自己的光。

如果你也曾被孤独困扰

或是正在努力走出社交困境

欢迎在评论区留下你的故事。

每一份真实的倾诉,

都可能成为另一颗心的灯塔。

特别声明:

以上内容仅代表作者本人的观点或立场。图片来自于网络新闻。如因作品内容、版权或其他问题需要与本号联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。