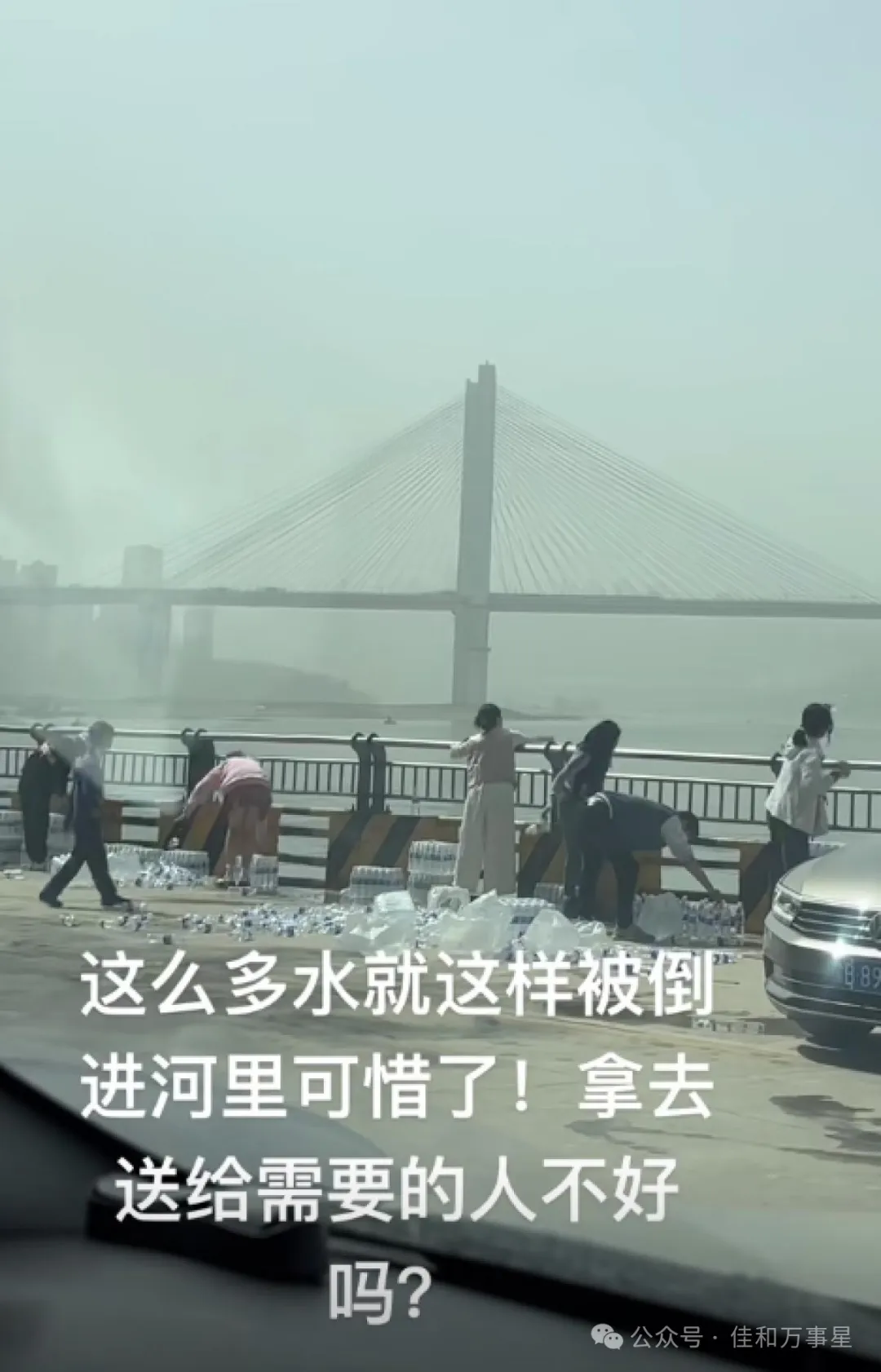

清晨的重庆长江边,十几箱矿泉水被逐一拧开,清澈的水流顺着围栏倾泻而下,空瓶散落一地。

(图源网络,侵删)

这一幕被镜头捕捉后,迅速在互联网上掀起轩然大波,

“放生矿泉水”的标签下,有人不解,有人愤怒,更多人陷入沉思:

当祈福变成一场对资源的挥霍,我们究竟该以何种姿态面对传统与现代的撕裂?

据官方回应,事件发生在长江禁渔期的特殊节点。

过去,放生鱼类是沿江居民寄托心愿的常见方式,但禁渔令的严格执行让活体放生成了“生态杀手”。

于是,有人将目光转向了矿泉水,拧开瓶盖的瞬间,仿佛完成了一场无声的仪式。

街道办坦言,此举虽不违法,却因“浪费资源”和“误导公众”遭到劝阻。

网友的质疑声浪中,“可惜了”三个字格外刺眼。

一瓶瓶未被饮用的矿泉水,本可滋润干渴的喉咙,却成了江水中转瞬即逝的涟漪。

这种矛盾背后,是传统祈福文化在当代语境下的尴尬变形。

放生的本质是对生命的敬畏,而当“生命”被替换为工业流水线上的商品,仪式便褪去了神圣,徒留形式主义的空壳。

有人试图辩解:

“水中有八万四千虫,放生即是护生”,

这种牵强的解释,恰恰暴露了信仰与科学认知的错位。

更深层的叩问,在于社会对资源的态度。

广东汕尾曾有人将自来水灌入瓶中“放生”再回收空瓶,重庆此次事件中的矿泉水却未被妥善处理。

当“祈福”成为浪费的遮羞布,我们是否正在用盲目的行动,透支子孙后代的生存资本?

街道办的回应中,“不提倡”三个字显得苍白,而社区对空瓶去向的讳莫如深,更让公众担忧环保意识在基层执行中的缺口。

然而,一味批判或许过于粗暴。

那些站在江边倒水的人们,何尝不是被困在传统与现代夹缝中的普通人?

禁渔政策保护了生态,却未给情感寄托留下出口;

城市化进程中,古老的仪式失去了原有的土壤,只能以荒诞的方式苟延残喘。

与其嘲笑他们的“愚昧”,不如思考:

我们能否搭建一座桥梁,让敬畏自然的心意,以更科学、更可持续的方式延续?

长江水奔流不息,带走了矿泉水,也冲刷着时代的困惑。

这场闹剧终会平息,但它留下的,是一个关于如何平衡文化传承与生态文明的沉重命题。

或许,真正的“放生”,不该是对资源的挥霍,而是让每一份虔诚,都能找到与自然共生的答案。

特别声明:

以上内容仅代表作者本人的观点或立场。图片来自于网络新闻。如因作品内容、版权或其他问题需要与本号联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。