俗语通常就是一些简单直白的口语,能流传至今的俗语,多多少少的都蕴含一些智慧,有的是先人的生活经验,有的是人生哲理……

例如 “瑞雪兆丰年”,是从生物气候学的角度来看,冬天的大雪,能有效的消灭地下的各种害虫,从而会来年庄稼长势更好好;“一寸光阴一寸金”,则是直白地告诉我们时间有多宝贵;“头回上当,二回心亮”则告诉我们失败不可怕,重要的是要学会总结经验……

这些智慧的俗语,就像生活里的小灯塔,在我们的人生道路上,有效的指引着方向。

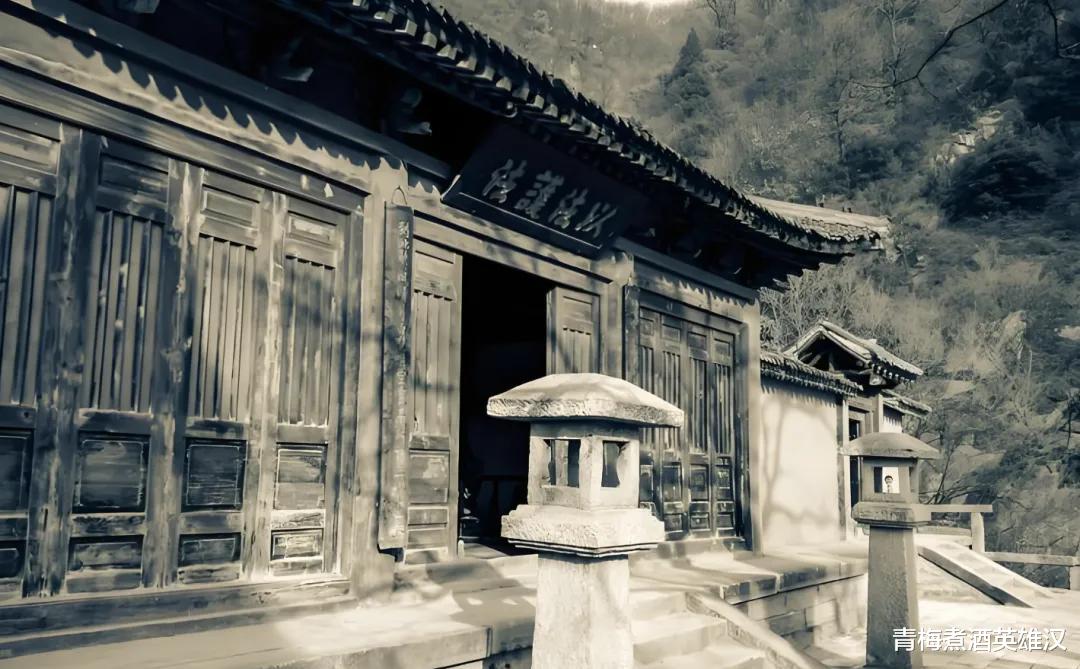

今天要给大家讲的“宁宿荒坟,不住古庙”这句俗语也是如此,它是关于人们旅行中经验,帮助了不少人在旅途中脱险。

咱们现在的生活想去哪儿,路途近点骑个小电驴,轻松又自在。远点高铁飞机 “嗖” 的一下就到了,想歇脚到处都是宾馆旅店。

可在古代,那交通条件跟现在比,简直是天壤之别。古人基本都不会出远门,万一因为有事实在要出门,都要准备充足,因为出行基本靠腿,有钱的或许能靠马腿,在路上十天半个月都属于正常。

并且这一路上,可不像咱们现在有各种酒店、民宿能随便选。要是赶不上宿头,露宿荒郊更是家常便饭。在这种情况下,“宁宿荒坟,不住古庙” 这句俗语就派上大用场了。

你说怪不怪,阴森森的坟地,荒草丛生,不晓得有什么蛇虫猛兽。并且在古人的观念中,人死变成鬼,坟地免不了鬼魂游荡,尤其是那些横死之人的冤魂,更是让人毛骨悚然,感觉到危险。

可古庙好歹能遮风挡雨,咋就不如荒坟安全了?其实这句俗语背后,藏着比魑魅魍魉更可怕的人性深渊。

荒坟虽说看着吓人,可从实际危险程度来讲,它还真有一些相对安全的地方。

你想啊,荒坟那地方,平时就没什么人去,就算是那些心怀不轨的坏人,大晚上的也不太敢往那儿跑。

毕竟在古代人们都迷信,对鬼神还是很敬畏的。谁要是在坟地里干坏事,心里肯定也会犯嘀咕,生怕遭报应。

坟堆间的空地往往视野开阔,若有野兽歹人靠近,老远就能察觉。

要是遇到蛇虫猛兽,荒坟周围一般都有一些天然的地形可以利用,比如大石头、土坡啥的,还能躲一躲。

另外阴森的氛围,反而把很多潜在的危险给挡在了外面。

北宋《太平广记》记载,有商队遇匪时遁入坟地,匪徒果然止步咒骂:"晦气东西!"转身离去。

再瞧瞧这古庙,可就完全不一样了。

在古代修建一座庙宇不容易,可要是没人维护,时间一长可就成了危房。人烟罕至的很多古庙都是年久失修的,虽然能遮风避雨,可一场大风或者一场暴雨,就有可能把它给吹倒、冲垮。

《梦溪笔谈》记载元祐年间,江宁府暴雨夜倒塌的观音阁,就活埋了七名避雨行人。

但比起天灾、建筑安全隐患,其实古庙最大的危险是来自人祸。古庙能遮风避雨,你这么想,一些不法之徒也是这么想。在信息不发达的古代,那些偏远地方的古庙,往往成了藏污纳垢之地。

经常看武侠作品的人都很清楚,很多打打杀杀的场面,都是发生在古庙。林教头风雪山神庙,武松蜈蚣岭除恶……

明代驴友徐霞客在游记中就有记载在游历过程中,在古庙有遇险经历;

《夷坚志》中也记载赶考书生夜宿山神庙,发现墙角堆着白骨,正要逃离时被假扮乞丐的杀人魔堵住去路;还有宁采臣和聂小倩的故事,不也发生在荒郊野外的古寺中。

这可不是虚构,而是有真实经验的,各种古籍、地方志,都记载古庙是案发集中地。

你看这么一对比,就知道为啥古人说 “宁宿荒坟,不住古庙” 了。这背后的逻辑,其实就是比鬼神更可怕的,是算计你的人心;比荒野更危险的,是失序的人间。

荒坟里的危险,大多是看得见、摸得着的,就算有蛇虫猛兽,起码还有机会躲避;可古庙里的危险,更多的是来自于人性的黑暗面,防不胜防。

这句俗语,就是古人在长期的生活实践中总结出来的避害经验,是他们用血和泪换来的教训。

今天的我们虽不必夜宿破庙,但面对陌生环境时,仍需保持自己的警觉,不能只看表面,凡事多留个心眼儿——毕竟阳光照不到的角落里,永远蛰伏着意想不到的危险。