老蒋方面改变了战略方针,集结约四十五万人,以“稳扎稳打,逐步推进”的打法,妄图拿下整个山东解放区。

敌人已经来到自家门口,哪怕对方强悍如豺狼,也要上前一决雌雄,让其知难而退。

在这场大规模的军团作战,其中最著名的莫过于孟良崮战役。

这场战役,我军伤亡人数达到了约1.2万人,敌军的伤亡以及被俘虏人数则达到了约3.2万人。

参战双方分别为国民党的王牌军,为国民党王牌部队74师与华东野战军。

据说,在当年的酣战过程中,黄百韬所率领的25军差一点突破防御线,与张灵甫的74师会合。

若是两个部队完成会师,孟良崮之战到底谁胜谁负,殊难预料?

整个山东战场,乃至于全国的战争形势,都会因之而发生变化。

当年的战争形势到底如何?我军又是如何成功地阻击黄百韬军团,避免两军会合一处?

让我们走进历史的现场,去见识一下我军战士当年的英勇与风采。

当时我华东野战军的人数约为27万,在军队数量与武器装备等方面,与国民党相比,均不占绝对优势。

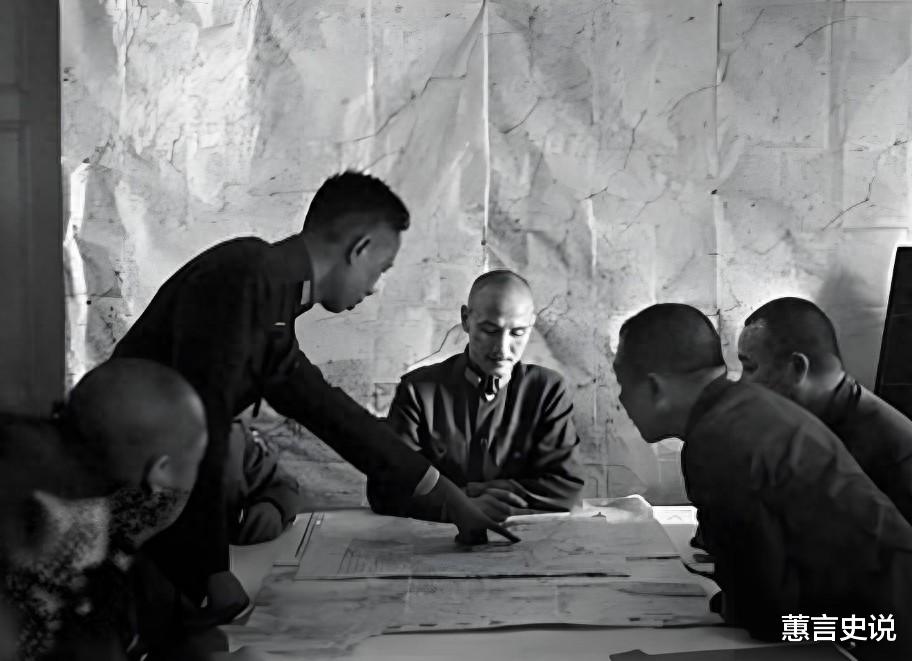

且对方已经开始使用飞机对我军驻扎地进行轰炸,陈毅与粟裕两个人详细地分析了山东全局。

认为当前的局势不利于我军与之展开决战,只能集中优势兵力,各个击破,而不应被敌人调动,使得自身疲于奔命。

老蒋也对山东地区势在必得,其派出了自己的嫡系部队,由张灵甫所率领的74师。

这支部队在国民党的战斗力排行榜上位列前茅,张灵甫本人也身经百战,骁勇善战。

但是从1947年的3月份开始,我军始终没有找到合适的机会。

如同在溪边垂钓的老者,鱼饵放下去许久,小鱼倒是不少,就是不见大鱼上来。

为了隐藏我军的主力位置,以备关键时刻发挥大作用,我们一直在耐心的等待。

4月下旬,敌军72师被我军全歼,其余时间又是漫长的等待。

华东野战军如一只随时准备出击的雄鹰,只待猎物一出现,就以稳准狠的方式狠狠地攫住猎物,使得根本没有逃脱的可能性。

由于敌人始终处于观望态度,中央便安排华东野战军向东部转移。

也正是因为这次转移,使得老蒋做出了错误的判断。

其认为我军已经处于疲态,国民党恰好可以以逸待劳,迅速找到其主力部队,与之展开决战,迅速拿下山东。

国民党部队加速前进,当年的5月10日,战机出现。

敌人已经完全改变了原来的“稳扎稳打,逐步前行”的打法,对我军起了轻视之心。

这对任何一支部队而言,是一个致命的伤害,战场拼的是性命,一丝一毫的马虎,都可能使整个战局发生惊天逆转。

5月13日上午,孟良崮战役正式打响。

陈老总已经下了命令,要在最短的时间内实现歼灭敌人的计划。

之所以下这个命令,其一是我军已经对张灵甫军团完成了合围之势。

虽然敌人仗着武器装备优越,地形优势以及战斗力彪悍,与我军展开对抗。

但是这个地方由于地势高耸,根本没有足够的饮用水。

没有饮用水,对于军队而言,是一个致命伤。

除非张灵甫有能力速战速决,或者挖出地下水,但是孟良崮地势高,水往低处流,根本挖不出地下水。

也就是说,此时的敌人根本发挥不出原来的优势。

其二,老蒋已经派遣出十个兵团迅速包围上来。

虽然我军已经布置好了阻击战,但是在人数方面与之相差甚远,一旦敌人的十个兵团围攻过来,我军将会被敌人反包围。

敌人的十个兵团距离我们并不远,也就十几公里。

如果是急行军的话,用不了多久就能来到前沿阵地,黄百韬就在这个关键的时刻接到了命令。

其并非老蒋的嫡系部队,为什么在其他兵团磨磨蹭蹭的时候,其愿意挺身而出呢?

支援与阻止黄百韬,原名黄维,此人出身底层,曾在江苏督军李纯的手下任职。

在任职期间,由于其聪明伶俐,能力突出,故而深得李纯赏识,李纯便把身边的婢女赏给了他。

这位婢女名叫柳碧云,可别小瞧了这位女子。

一个能在大领导身旁伺候的人物,绝对不是什么凡俗之物,其见识与一般人相比,绝对不一样。

黄百韬凭借夫人的关系与运作,在李纯的手下混得顺风顺水。

李纯去世后,其又率领部队投向了张宗昌,乱世之中,总得有一个依靠,单枪匹马最容易遭到攻击。

1928年,眼见着老蒋的势力日渐强大,其又张开双手投进了其怀抱之中。

对于这些半路来投的人,老蒋天生表现出不信任。

毕竟这些人最易见风使舵,一旦自己处于劣势,这些人势必会转换阵营。

最好的办法就是重组手下的军队,而后选择自己的得力干将带领。

其最惯用的方式就是,以重用一个人的名义,安排一个人到陆军军校去学习。

要去当学生,自然就不能再带领部队,其所率领的部队就会被解散重组。

黄百韬将未来押到了老蒋身上,他认为只有跟着他干,才能真正混出一个前途。

进入陆军军校之后,其学习十分刻苦,同时又积极地运作关系。

他听说何应钦十分喜欢文武全才,便拿着自己写的军事论文,请何应钦给指点一二。

何应钦可是国民党的核心成员,在党内地位之高,令许多人望尘莫及。

何应钦

但是看到黄百韬的论文之后,其对黄百韬表现出了极度的喜爱。

在毕业之后,便推荐他到了顾祝同的部队任职。

即使上面有关系,黄百韬也明白,必须先靠自己的能力才能站稳脚跟。

在人际关系处理方面,他处理得如鱼得水,各方面梳理得顺顺当当。

顾祝同不喜欢他都难,便在1944年安排他25军任职军长,即使在这个时候,25军也不是老蒋的嫡系。

但是黄百韬凭借自己的能力,硬生生提高了25军的战斗力。

就连国民党的王牌军听到25军的名号后,都会忍不住竖起一根大拇指。

正是因为这些经历,使得黄百韬认为,只要肯实心付出,党国绝对不会亏待自己。

因此,当其他部队磨磨蹭蹭,不肯上前帮助张灵甫时,只要他在实心做事。

张灵甫依仗着个人能力突出,在国民党向来跋扈。

他看不起那些一遇到战争就畏畏缩缩的将军,认为他们不配称为军人,军人就应该一声令下,不顾生死。

这些话虽然领导喜欢,但是同仁们听来却十分刺耳。

你张灵甫深得校长喜欢,有了军功立刻就能提拔,其他人就不一样了,即使有了军功,也得往后靠一靠。

这也是那些军团一直拖延救援的原因,正是因为国民党内部的矛盾,为我军全歼74师提供了更多的时间。

黄百韬率领的军团则凭借武器的优势,一路长驱直入,直接攻到了天马山,翻过天马山,用不了多久,就能与张灵甫部会合。

当时负责阻止黄百韬是1师的师长廖政国,由于人数与武器方面的巨大差距,1师明显感觉到了力不从心,便打电话向1纵的司令叶飞求救。

叶飞听到廖政国的求救之后,当即表示,自己无法派遣援军,孟良崮战场同样正进行到了关键的时刻。

若是贸然撤下部队,必然会影响进攻的速度,陈老总的命令很简单:最短时间内拿下孟良崮。

廖政国明白了,自己以及战友们哪怕死也死在阻击线上,必须要保证友军拿下孟良崮,能多撑一分是一分。

只是客观条件不允许他这么做,伤亡人数正在不断地增多。

就在这个时刻,他发现一个营部队出现在山沟,便赶紧上前求救。

这支部队接到的命令是支援孟良崮,而不是天马山。

廖政国用简单几句话分析了战场的形势,营长意识到这个阵地的重要,当即命令手下投入战斗。

虽然一个营的人数不算多,但是敌人同样是强弩之末,面对我军的以逸待劳,吃了不少苦头。

不久之后,孟良崮战斗结束,我军集中取得大胜,敌人的反围攻计划失败。

接下来,面临的将是被我军消灭的命运。