德阳市的第二大工业支柱企业为东方电机有限公司。时至今日,东方电机依然保持着其在全国发电设备制造领域的领先地位,是中国重要的重型装备制造基地。全国范围内,有四成的水轮发电机组是由该厂生产制造的。

国家重要的水电项目,如葛洲坝与三峡,所采用的水力发电机组均由东方电机有限公司制造。可以说,在中国,每产生的四度电里,就有一度是由德阳东方电机公司提供的设备所发出的。

东方机械制造厂源于德阳的水电设备制造基础,其前身是1958年10月在德阳成立的德阳水电设备制造厂。这家新厂的建立得到了哈尔滨机械制造厂的技术支持,当时有9名技术人员从哈尔滨来到德阳,负责提供技术援助。

1959年7月,德阳水力发电厂的技术团队,在成立尚不足一年的时间里,成功地在一所朴素的民居内研发出了一台功率为7千瓦的异步电动机。

1964年,国家启动了三线建设战略,决定对德阳原有的水力发电设备厂进行扩建。扩建的主要目标是增加产能,特别是要确保每年能生产60万千瓦的汽轮发电机。为此,德阳水力发电设备厂被重新命名为“东方电机厂”。

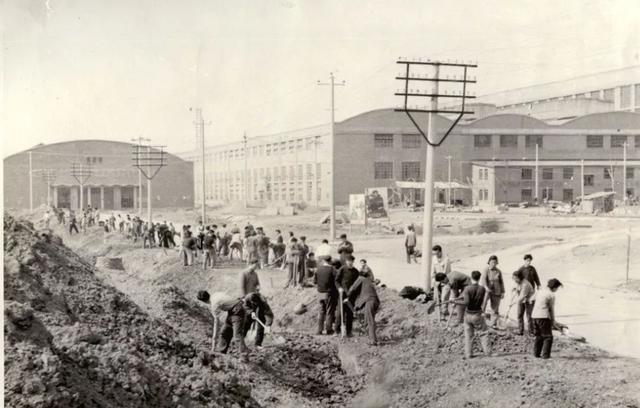

1965年,哈尔滨电机厂组织了一支由1354名员工和218套设备构成的队伍,南下迁移至德阳。东方电机厂的规划厂区面积设定为95.4万平方米,旨在打造成为当时全国范围内投资规模最大、生产能力最强的水力发电设备制造基地。

在那个时期,施工环境颇为艰难,由于德阳全城都处于大规模建设之中,劳动力资源显得尤为匮乏,而建设任务又异常紧迫。东方电机厂的员工与干部,在工厂日常工作之余,无论是下班时间还是休息日,都会自发前往施工现场参与建设。直至大约七十年代,该厂的全部设施建设才得以圆满结束。

东方电机厂首要任务是开发葛洲坝水电站的发电设备。葛洲坝水电站包含大江电厂与二江电厂两大组成部分。

一期项目中,二江水电站计划安装机组共七台,包含五台12.5万千瓦机组与两台17万千瓦机组。其中,东方电机负责设计并制造两台17万千瓦的轴流转桨式机组。生产工作自1977年启动,历经四年,至1981年,葛洲坝水电站二江电厂的首台17万千瓦机组成功并入电网,开始发电。

经过四年的不懈努力,东方电机成功制造了国内首台大型发电机组,并因此荣获国家科学技术进步特等奖。这是一项艰巨的任务,因为在此之前,我国从未自主研发过如此规模的发电设备。为了完成这一任务,东方电机厂作为主导,携手哈尔滨电机厂、武汉汽轮发电机厂等多家单位,共同承担了设计工作。该项目,即葛洲坝17万千瓦机组,在当时属于高度保密的项目,拥有特定的军工代号——1030项目。

1984年,东方电机与德阳市的东方汽轮机(当时归属调整)、东方锅炉及东风电机等企业携手,共同创立了能够全面设计、制造并提供发电设备的东方电站设备成套公司。到了1989年5月20日,四川东方公司与东方电气联营公司整合,成立了中国东方电站设备成套公司。该公司员工总数达到28.48万人,并在德阳、成都、北京及巴基斯坦等地设有办事机构。

东方电机不仅致力于为国内大型水电站制造设备,同时也广泛参与国际项目,承担了诸多海外订单。这其中包括了非洲规模最大的水力发电站建设,即埃塞俄比亚的水电工程,以及柬埔寨的桑河二级水电站项目。

1993年,东方电机完成了向股份制公司的转变。次年,它成功在香港挂牌上市。自此之后,东方电机的业务范围不仅限于水力发电设备的制造,还扩展到了大型风力发电设备机组以及核电站发电组的研发与生产。位于德阳的东方电机厂,起初员工数量不足一万,作为四川的一个三线工厂,它与哈尔滨电机厂并肩,共同发展成为国内规模最大的两家发电机组研发与制造基地。

出处:三线建设地区职工子女在远离繁华都市的偏远之地,有一群特殊的孩子,他们的父母是三线建设时期的职工。这些孩子,我们通常称之为三线厂子弟。他们的童年与众不同,没有城市里的高楼大厦和车水马龙,却拥有广袤的自然天地和淳朴的乡村风情。每天放学后,他们不是在补习班里度过,而是在山间田野间自由奔跑,追逐嬉戏。教育条件虽然相对简陋,但他们的求知欲却异常强烈。在有限的资源下,他们努力学习,渴望走出大山,去看看外面的世界。学校的老师,往往也是身兼数职,但他们依然用心去教导每一个孩子。三线厂子弟的生活虽然艰苦,但他们从小就学会了坚韧和独立。父母的忙碌身影,让他们懂得了责任与担当。每当夜深人静时,远处的机器轰鸣声,成了他们最熟悉的催眠曲。随着时间的推移,这些孩子逐渐长大。有的考上了大学,走出了大山;有的则留在了家乡,继续为这片土地贡献自己的力量。无论身在何处,他们都铭记着那段特殊的岁月,以及那段岁月赋予他们的宝贵品质。如今,当我们回望那段历史,三线厂子弟的故事依然令人动容。他们用自己的经历告诉我们,无论环境如何,只要有梦想和努力,就能创造出属于自己的精彩人生。