1938年,美国记者镜头下的延安,破旧的衣衫也难掩他们的光芒!

1938年,一位来自美国的记者霍尔多·汉森冒着生命危险,突破日军封锁线,来到了中国革命的圣地延安。在这片黄土地上,他用相机记录下了一段段震撼人心的影像。镜头里,虽然人们衣着朴素,甚至破旧,但他们眼神坚毅,精神昂扬。从毛泽东、周恩来等领袖人物,到普通的战士、学生,每个人都在为中华民族的解放事业奋斗着。这些珍贵的照片不仅真实记录了延安革命根据地的面貌,更向全世界展示了中国共产党人在艰苦卓绝的环境下,依然保持着昂扬向上的精神风貌。这些照片经过修复上色后重现于世,让我们得以穿越时空,共同感受那个激情燃烧的年代。

穿越封锁 记录革命圣地

1937年的中国,日本帝国主义的铁蹄已经踏遍了大半个华北。在这片饱经战火的土地上,中国共产党建立起了陕甘宁边区这样的抗日根据地。

作为一名资深的美联社记者,霍尔多·汉森深知这片土地上正在发生着改变世界格局的重大事件。他决定要亲眼见证这场改变历史的革命。

从北平出发,汉森需要穿越日军严密设防的封锁线。他伪装成普通商人,躲避日军的盘查,转乘多种交通工具。

一路上,他遇到了无数次危险。日军的哨卡、便衣特务的跟踪、空袭警报的轰鸣,都让这段旅程充满了惊心动魄。

但汉森没有放弃。他找到当地的地下党组织,在他们的帮助下,终于到达了延安。

延安,这个藏在黄土高原深处的革命圣地,虽然物质条件艰苦,但却处处充满生机。人们住在窑洞里,过着简朴的生活,但精神世界却无比富足。

在为期两周的采访中,汉森见证了中国共产党人的非凡意志。他拍下了毛泽东发表《论持久战》的历史性时刻,记录下了这位45岁的领袖充满智慧的讲述。

他还采访了周恩来、朱德等一大批革命领袖。40岁的周恩来风度翩翩却又坚毅果决,52岁的朱德威武雄壮又平易近人。

年轻的将领们也给汉森留下了深刻印象。31岁的林彪、42岁的贺龙、39岁的聂荣臻,这些年富力强的军事指挥官们正带领着队伍,在抗日战场上书写着传奇。

汉森的镜头不仅对准了领袖人物,还记录下了普通战士和群众的生活。他们虽然衣着简朴,但脸上洋溢着对革命必胜的信心。

这些真实的影像成为了向全世界展示中国革命力量的重要窗口。汉森的报道,让更多的国际友人了解到了中国人民抗击日本侵略者的决心。

(文章结束)

领袖风采 光耀延安黄土

1938年的延安,虽然物质条件极其匮乏,但革命领袖们的精神风貌却格外引人注目。毛泽东正值45岁,正是年富力强的时候。

在汉森的镜头里,毛泽东与他的老师徐特立的合影显得格外珍贵。两人坐在窑洞前的小板凳上,谈论着革命形势。

这一年,毛泽东发表了著名的《论持久战》,系统阐述了抗日战争必将经历的三个阶段。汉森作为第一位向世界报道这一重要战略思想的西方记者,用相机定格下了这历史性的时刻。

周恩来40岁的身影也出现在了汉森的镜头中。身着灰色中山装的周恩来正在和战士们一起讨论作战计划。

在一张群像照片中,王震、徐海东、贺龙等多位将领齐聚一堂。照片中的每个人都穿着朴素的军装,但精神抖擞。

年仅31岁的林彪身穿戎装,站在延安城头,目光坚定地望向远方。作为年轻一代的军事指挥官,他已经在多次战斗中展现出非凡的才能。

52岁的朱德,虽然年纪较长,但依然精力充沛。他经常深入基层,察看部队训练情况。

贺龙将军42岁的英姿也被定格在了照片中。他正带领部队进行军事演练,展现出老将军的威武气势。

39岁的聂荣臻身着简朴的军装,正在和战士们一起研究地形图。照片中的他专注而严肃,展现出一位军事指挥官的严谨作风。

32岁的罗瑞卿和31岁的萧克也出现在了汉森的镜头里。这些年轻的指挥员们正带领部队,在艰苦的环境中开展军事训练。

在一张特写照片中,毛泽东正在向汉森详细解释中国革命的特点。他的表情充满自信,语气坚定有力。

汉森注意到,这些领导人虽然衣着朴素,但举手投足间都展现出一种特殊的气质。他们的谈吐不疾不徐,却充满力量。

在延安的采访期间,汉森还记录下了这些领导人工作生活的点点滴滴。他们和普通战士同吃同住,不摆架子。

这些珍贵的照片真实记录了中国共产党领导人在艰苦环境下的生活状态。他们以身作则,展现出革命者的优秀品质。

虽然条件艰苦,但每个人脸上都洋溢着坚定的信念。这些影像成为了最好的历史见证,展现了中国共产党人的革命精神。

(文章结束)

黄土地上 普通人的光芒

在延安的窑洞里,汉森遇到了一位让他终生难忘的断臂战士。这位战士虽然失去了一条手臂,但依然坚持参加各项革命工作。

战士们的群像照更是震撼人心,他们站在黄土高坡上,目光坚定地望向远方。破旧的军装上沾满了黄土,但掩盖不住他们昂扬向上的精神。

来自苏联的战地记者沙丁和沙科夫也出现在汉森的镜头中。两位外国记者正在和当地战士交谈,了解中国革命的实际情况。

著名作家丁玲的身影也被定格在了照片里。她正在窑洞前和群众交谈,收集创作素材。

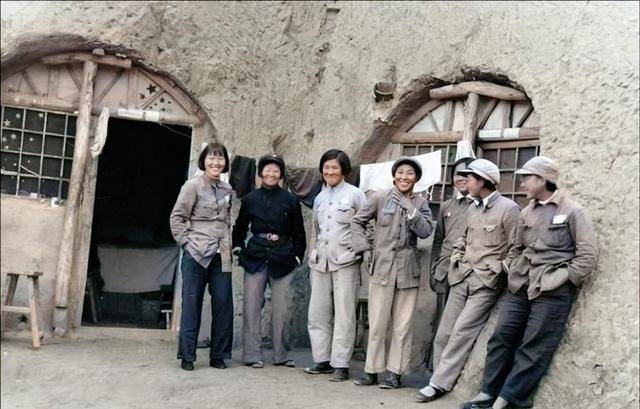

来自北平的大学生们组成了妇救会,这些女干部们穿着朴素的衣裳,正在教群众识字。她们放弃了大城市的优越生活,来到延安投身革命。

抗大的学生们展现出了青年人特有的活力。他们一边学习军事理论,一边参加劳动。

在一张照片中,几位战士正在油灯下认真学习。粗糙的桌子上摆满了书本,昏暗的灯光照亮了他们专注的面庞。

延安医院里,医护人员正在为伤员换药。有限的医疗条件下,他们发挥聪明才智,用草药治疗伤病。

在延安大礼堂,群众们正在观看文艺演出。台上的演员们用自编自演的节目,讲述革命故事。

后山的梯田上,战士和群众一起开荒种地。为了解决吃饭问题,每个人都积极参加生产自救。

窑洞前的空地上,老区妇女们正在纺线织布。她们用最原始的工具,为前线将士制作衣物。

延安保育院里,革命工作者的孩子们在老师的带领下读书、唱歌。即便在艰苦的环境中,下一代的教育工作也没有被耽误。

汉森看到,在这片黄土地上,普通人的坚韧与智慧得到了充分的展现。他们用双手创造着新的生活。

这些平凡的面孔上,都闪耀着不平凡的光芒。他们是革命队伍中最普通的一份子,却用实际行动诠释着什么是真正的英雄。

汉森的镜头,记录下了这些普通人不屈不挠的奋斗精神。他们的故事,让世界看到了中国革命的希望。

(文章结束)

照片流传 光耀民族历史

汉森离开延安后,这组珍贵的照片在美国《生活》杂志上发表。这些影像第一次向西方世界展示了中国共产党的真实面貌。

照片引起了巨大反响,许多西方读者通过这些画面认识到了中国革命的伟大力量。美国政界人士开始重新审视对华政策,民间支持中国抗战的声音也日渐高涨。

这些黑白照片经过数十年的珍藏,如今通过现代技术被重新修复和上色。照片中的色彩让历史场景更加真实生动。

修复后的照片在国内外多个展览中展出,引发了人们对革命历史的深入思考。新一代年轻人通过这些影像,更直观地了解了那段峥嵘岁月。

延安时期的这批照片,成为了研究中国革命历史的重要史料。历史学者们通过这些影像,还原了当时的社会状况和人民生活。

照片中的很多细节都被历史研究者反复研究,从服装到表情,从建筑到自然环境。这些都成为了解那个时代的重要线索。

汉森的这批照片,不仅记录了历史人物的形象,更记录了一个民族在危难时刻的精神风貌。这些珍贵的影像资料,展现了中国人民在极其困难的条件下依然保持着昂扬向上的精神。

这些照片中的主人公们,后来都在中国革命史上写下了浓墨重彩的一笔。他们中有的成为国家领导人,有的在各个领域做出了重要贡献。

当年在延安的断臂战士,后来成为了一个县的县长,带领人民建设新中国。那些在油灯下读书的战士,不少人成为了新中国的栋梁之才。

抗大的学生们,后来分散在祖国的各个战线上,为国家建设贡献力量。妇救会的女干部们,在新中国成立后继续为妇女解放事业奋斗。

这批照片的价值,不仅在于它记录了历史,更在于它传承了一种精神。这种精神就是中国共产党人不怕困难、艰苦奋斗的革命精神。

今天,当我们重新审视这些照片时,仍能感受到那个年代的激情与力量。破旧的衣衫掩盖不住革命者的精神光芒,艰苦的环境挡不住中国人民前进的步伐。

这些影像告诉我们,在民族危亡的关键时刻,是中国共产党带领人民开辟了一条光明的道路。历史的画面定格在了照片里,但革命精神却永远传承下去。

这批照片,成为了连接过去与未来的一座桥梁,让后人永远铭记那段艰苦卓绝的历史。它们将永远成为中华民族宝贵的精神财富。

(文章结束)