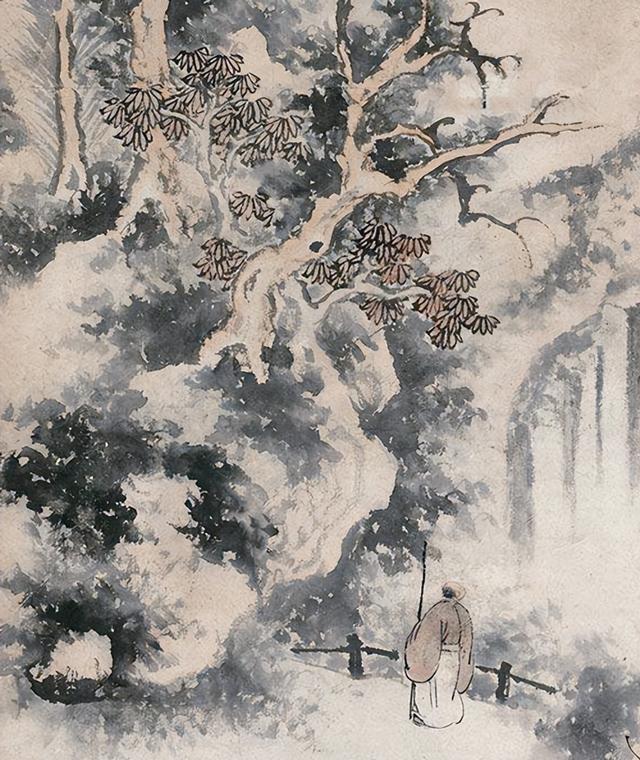

这幅画是明代画家史忠的作品,名为《观瀑图》。画面构图比较新颖,前景是半截的树冠,远景是隐没的山川。古人喜欢画全景式山水,从水边岸石开始描绘。由近及远,让整座山呈现在眼中。为什么史忠要画成这样,难道他在审美上有些另类?画全景山水有很多优点,比如可以利用情景交融的创作手法,让自然山水与画家情感直观表现出来。同时,画全景山水符合人们的欣赏习惯,方便利用多个视角让空间布局更加合理。

为了理解史忠的创作意图,可以从画中题诗入手。好是痴翁真不俗,挥毫便写米元晖。诗中提到的米元晖是北宋画家米芾的长子,米芾和他并称为“大小米”。他擅长画山水,研究米芾独创的云山画法,利用水墨描绘烟云雨景。后人画雨景山水,基本上都仿照大小米的风格。

史忠 观瀑图

米芾在绘画上倡导“文人墨戏”,脱尽古人窠臼,自成一家。墨戏崇尚自由洒脱的感觉,对后世文人画家影响很大。到了明代,当人们厌烦了院体山水的呆板生硬,有人就想到了宋代文人的画风。史忠学习米元晖技法,画新奇构图,为了贯彻墨戏的创作主张。

这种不完整的构图可以称之为“截景式”,据说是南宋画家李唐首创。画家截取自然局部进行描绘,主要特征为树无根、山无顶。这样构图有形式上的自由感,同时也能表现创作上的随意随性。从《观瀑图》还有看出另外一个优点,那就是让前景和中景可以集中起来表现。不刻意强调空间深远,让中景更近一点。乍一看违反创作规律,你细品是不是觉得画面变得生动起来。

史忠 观瀑图 局部

透过枝丫树叶,就能看到画面主体部分,文人持杖站在山崖边观看瀑布飞泻。由于构图取局部,史忠就要保证中景的完整性。换而言之,只看中景会觉得是一幅完整作品。局部中存在完整空间,让画面耐人寻味。很好奇史忠在创作中有没有参考写生,他会不会就是在山水间创作了《观瀑图》。

史忠是用墨高手,他用湿笔画山石,难度很大。画中山石只有简单线条皴纹,形似卷云。主要用墨色深浅不一的墨点,表现凹凸阴阳。这种点子又被称为“落茄皴”,可以让山石表面显得灵秀清雅。

史忠 观瀑图 局部

湿笔很难控制落笔效果,史忠想到了一个好办法。他采用一笔接一笔的方法,让点与点之间形成关联。哪怕画山石轮廓结构,也用墨点表现。像不像瀑布飞溅的水花落在山石上,让石头表面有雾气升起。

看到这里可以印证了之前的推测,《观瀑图》是在自然中创作的山水画。如果憋在画室中全凭想象,不可能画得如此精彩。常见题材,也可以从新的角度,结合新的技法进行创新。

史忠 观瀑图 局部

很多画家会被笔墨束缚,按照勾皴擦点染的流程一步步画山水。史忠的可贵之处在于,他把观察写生的结果直接画成了作品,让后人知道有追求的画家强调充满个性的艺术方向。哪怕画史没有留下他的光辉事迹,看过《观瀑图》都会对他刮目相看。