当我们翻开历史课本,"中华上下五千年"的辉煌总让人心潮澎湃。但鲜少有人注意到,在这条奔涌的长河中,有一段长达1500年的"静默期"——从炎黄传说到夏朝建立之前,史书几乎一片空白,既无文字记载,也难寻确凿的考古铁证。这就像家族传下一本厚重的族谱,偏偏撕掉了开篇几页,只留下零碎的神话传说。这段被时光吞噬的岁月里,我们的祖先究竟经历了什么?为何连只言片语都未能留存?

站在殷墟的甲骨文坑前,3000年前的占卜记录仍清晰可辨。但若把目光再向前推移,商朝之前的遗迹却像被橡皮擦抹过一般——没有成体系的文字,没有铭刻功绩的青铜器,甚至连像样的宫殿遗址都难寻踪迹。这种反差令人困惑:难道中华文明真是从商朝"凭空出现"的?

考古学家曾陷入尴尬境地。1920年代发现的仰韶彩陶,证明5000年前黄河流域已有发达聚落;山东龙山文化的蛋壳黑陶薄如蝉翼,工艺水平令人惊叹。但这些辉煌的史前文明,却始终无法与《史记》中的"三皇五帝"对应。就像找到一堆散落的拼图,却找不到盒子上的完整图案。

想象一下这样的场景:某个新石器时代的清晨,部落首领望着泛滥的黄河,带着族人向高处迁徙。他们背着粗陶罐,牵着驯化的猪狗,腰间石斧随着步伐晃动。这不是浪漫的田园牧歌——一场暴雨可能冲毁辛苦开垦的田地,一头剑齿虎就能让整个采集队有去无回。

那时的生存,是场与自然搏命的马拉松。陕西石峁遗址出土的城墙拐角处堆放着24颗少女头骨,诉说着4300年前的血祭仪式;河南贾湖遗址的人骨中,40岁已是罕见的高龄。在这样的生存压力下,记录历史或许就像现代人在逃难时写日记——既奢侈,又不切实际。

没有文字的年代,历史记忆如同击鼓传花。夜幕下的篝火旁,白发苍苍的巫师吟唱着:"黄帝采铜首山,蚩尤作兵伐黄帝..."。这些掺杂着神话的史诗,本质上是用故事包裹的生存指南——大禹治水暗含治水经验,神农尝百草传递医药知识。

2018年,山西陶寺古观象台的发现令人震撼。13根夯土柱构成的观测系统,能精准确定春分、秋分。这种天文知识至少需要连续数百年的观测记录,却从未见诸文字。就像奶奶教孙女做菜从不写菜谱,代际间的口传身授,维系着文明的星火。

1925年,王国维提出"二重证据法",主张用地下文物印证纸上文献。但面对完全"失语"的空白期,考古学家不得不化身"神话侦探"。河南二里头遗址出土的青铜爵,与《礼记》记载的夏朝礼器惊人相似;浙江良渚玉琮上的神人兽面纹,竟与商周青铜器的饕餮纹一脉相承。

更耐人寻味的是,黄帝"迁徙往来无常处"的记载,恰与考古发现的龙山文化频繁迁徙特征吻合;大禹划分九州的传说,暗合4000年前长江黄河文明加速融合的趋势。这些神话就像被撕碎的藏宝图,每片残角都指向真实的历史方位。

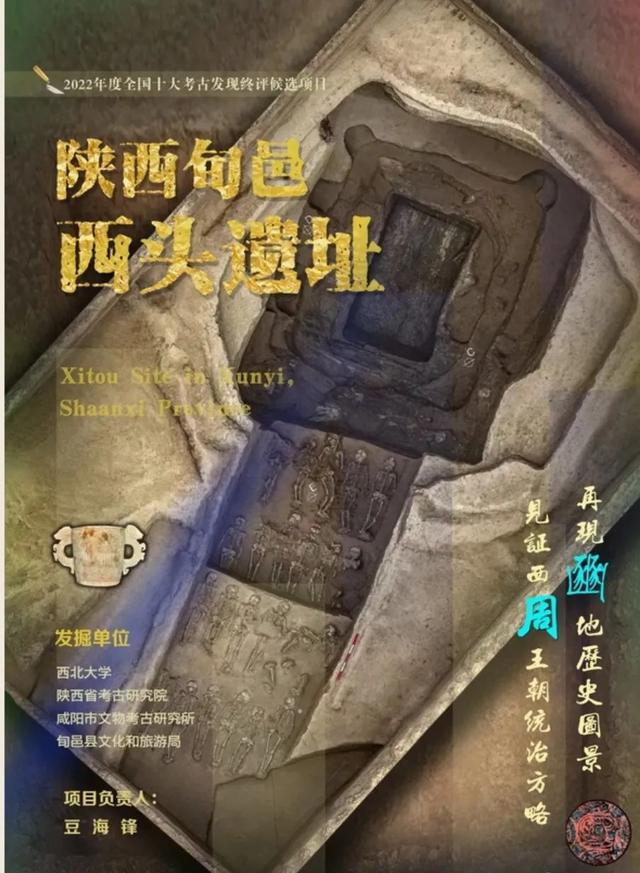

2000年启动的"夏商周断代工程",首次用碳14测年技术为神话时代标注时间刻度。在山西西吴壁遗址,科学家通过分析炉渣成分,还原出夏朝先民冶炼青铜的全过程;江苏兴化蒋庄良渚墓地的人骨DNA检测,揭开了"蚩尤部落"南迁的基因密码。

更令人期待的是破译"死文字"的技术突破。2023年,AI成功解析玛雅象形文字的消息传来,让我们对龙山文化的刻画符号重燃希望——那些陶器上的"天书",或许正等待着被唤醒的契机。

站在二里头宫城遗址的夯土台基上,春风掠过3800年前的陶水管。这些沉默的文物告诉我们:文明的传承从来不止于文字。当浙江井头山遗址出土8000年前的木桨,当陕北石峁玉器与长江流域风格交融,一个比文字记载更宏大的文明图景已然浮现——中华文明从来不是单线演进的故事,而是万千溪流汇聚的江河。

那段"空白期"或许永远无法被完全填补,但正是这种神秘感,让我们对脚下土地始终保持敬畏。就像老宅梁柱间的斑驳痕迹,虽看不清具体纹路,却承载着家族最深沉的生命力。当我们吃着小米粥、用着陶土碗时,炎黄的基因密码,早已写进每一粒稻种、每一把黄土之中。